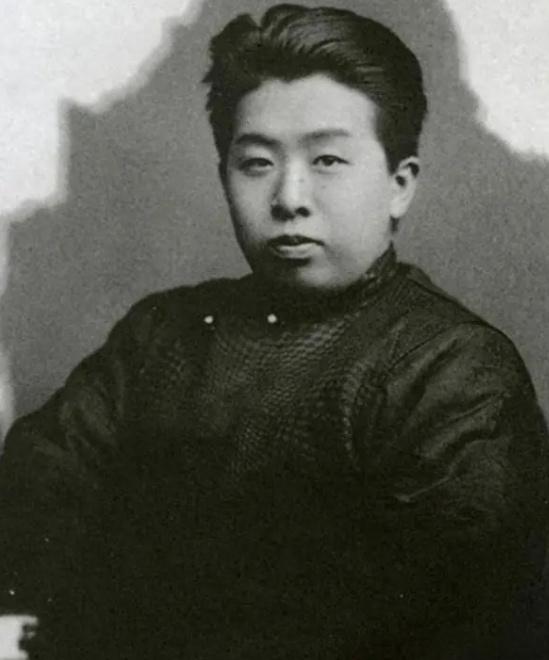

1925年12月,郭松龄被处决,随后被人胡乱丢到草席上。当时郭松龄起兵反奉,张作霖都没有下决心要杀害他。可没想到,郭松龄后来竟然不顾江湖规矩,枪毙了前去劝说他投降的张作霖爱将——姜登选。 郭松龄这个人,不是小人物。他出身并不显赫,一路靠着自己的本事从奉军里干起来,过关斩将,成为张作霖最倚重的将领之一。 别看他年轻时文弱得像个书生,实际上是个军事狂热分子,战场上有一套,指挥能力也不差。张作霖对他是信任的,甚至可以说是器重。 这种信任,放在那个谁都不信谁的军阀年代,已经很难得了。可惜,信任一旦变质,反噬的威力也是致命的。 郭松龄起兵反奉,其实不是一时冲动,而是蓄谋已久。他对奉系的内部腐败早有怨言,对张作霖的外交政策也极不满意,尤其是与日本的关系。 郭松龄自视甚高,觉得自己才是真正能拯救国家的那个人。一方面,他看不惯张作霖的老辣圆滑;另一方面,他对自己新军的训练和战斗力信心爆棚,认为只要起兵,势必能一举成功,甚至寄望于北伐势力的支持。 然而,现实并不如他所愿。他的叛乱初期确实打了张作霖一个措手不及,一度形势大好。但很快,问题就暴露出来。 郭松龄高估了自己的号召力,也低估了张作霖的反应速度。更致命的是,他在处理人事上犯了一个严重错误——枪毙了姜登选。 姜登选是谁?他虽然名声不如郭松龄响亮,但在奉军内部地位极高,是张作霖的爱将,忠诚而勇猛。郭松龄叛乱后,张作霖并没有立刻下杀心。 反倒是派出了姜登选等人前去劝降,希望能以情动人,毕竟老部下一场,能不兵戎相见最好。 然而,郭松龄却选择了最激烈的回应方式——将前来劝降的姜登选枪决。这个举动不仅让张作霖震怒,也让原本对郭松龄观望的中立派瞬间倒向张作霖。毕竟,连劝降使者都不放过,这种做法已经超出了军阀之间的默契底线。 在军阀混战的时代,虽然打打杀杀很常见,但也讲究一点“江湖规矩”。你可以反叛,但不能毫无底线。 郭松龄一枪打破了这个底线,失去了最后的回旋余地。更关键的是,这一举动还暴露了他的性格短板——自负而激进。 反奉的目标或许可以理解,但手段过于激烈,策略又缺乏远见,最终导致原本有可能成功的兵谏,迅速走向失败。 郭松龄被俘后,张作霖也没有多少犹豫,直接下令处决。要知道,张作霖这个人虽然表面粗豪,实则老谋深算。 他最忌讳的就是部下不服管教,尤其是像郭松龄这样,曾经被寄予厚望却反戈一击的部下。郭松龄的死,不仅是对他个人的清算,更是张作霖稳定军心、宣示权威的手段。 整个事件,其实给我们留下了几个值得咀嚼的思考。首先,历史上很多所谓的理想主义者,往往在实践中败于自己的偏执。 郭松龄并非没有才华,也并非没有理想,但他缺乏政治手腕,也没有协调各方的能力。更重要的,他不懂得权力游戏中最忌讳的是什么。 姜登选事件就是他最大的战略失误,一个将领如果连“底线”这个词都没概念,那他注定只能是理想主义的炮灰。 而我们今天再看这段历史,最不该忽视的,其实是“江湖规矩”这四个字。在那个乱世,很多东西可以妥协,唯独规矩不能乱。 郭松龄的悲剧,不仅是失败的兵谏,更是一次对规矩的挑战;而他的失败,也再次印证了一个老理儿:不懂规矩的人,往往最先出局。 所以,如果你在历史里找英雄,郭松龄或许会让你失望;但如果你想找一个典型的失败样本,他是再合适不过的例子。他的起义不是没有理由,他的理想不是没有价值,但他选择了最错误的方式。