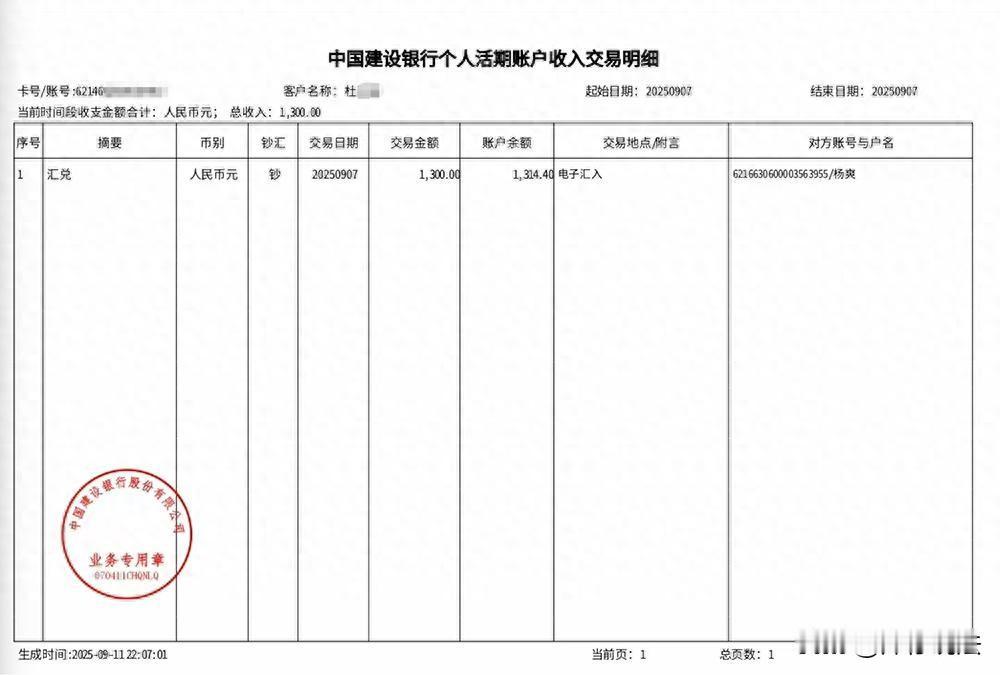

河南濮阳,一男子账户突然多出1300元陌生转账,正疑惑之际,催收电话如影随形,对方宣称这是他在一款名为“5秒速借”的APP上的借款,连本带利要还3731元。男子坚称从未借钱,但催收者的威胁却步步紧逼,辱骂、骚扰家人、“爆通讯录”……男子报警后才发现,这个“5秒速借”平台根本查无此人,自己可能只是误点了某个链接。如今,那笔钱像烫手山芋般还留在账户里,而骚扰从未停止。 据澎湃新闻9月25日报道,王明(化名)是一名三十出头的上班族,生活平淡而规律,每天除了工作,就是陪陪家人,偶尔上网看看新闻。 2025年9月7日下午4点11分,一条突如其来的银行短信,打破了他平静的生活。 短信显示,他的中国建设银行账户收到了一笔1300元的转账,汇款人是一个完全陌生的名字“杨爽”。 王明皱了皱眉,心里嘀咕着:“这谁啊?我可不认识这个人。” 王明是个谨慎的人,他立刻登录手机银行核实,发现确实收到来自杨爽的1300元转账。 他试着回忆最近是否点过什么可疑链接,或者申请过小额贷款,但脑子里一片空白。 9月8日,他给建行客服打了电话,客服建议他报警处理,以防是诈骗。 于是,王明当天就去了派出所报案,警方记录了下情况,说这类事件最近挺多,让他先别动那笔钱,等等后续发展。 报案后,王明稍微松了口气,以为事情就这么过去了。 9月11日,他的手机突然响个不停,一个归属地显示为浙江衢州的号码打了进来,对方自称是“5秒速借”公司的客服,语气强硬地说:“王先生,你在我们平台借了1300元,现在已经逾期,今天必须还2430元!” 王明一听就懵了,赶紧解释自己根本没借过钱,还提到已经报警了。 可对方根本不听,王明气得手发抖,赶紧查了查“5秒速借”,但搜遍应用商店和网络,连个APP影子都没找到。 9月12日,又一个归属地为河北唐山的号码打来,这次对方直接开骂:“你个**,借钱不还是吧?马上轰炸你,让你全家好看!”录音里,催收人员满口脏话,威胁要“爆通讯录”,把王明的亲友都骚扰一遍。 王明又怕又怒,坚持说没借钱,对方却变本加厉:“5天前借的,现在利滚利要还3731元!不还钱,就等着天天接电话吧!” 之后几天,王明的手机被陌生号码轮番轰炸,短信、电话不断,内容全是恐吓和辱 骂,连他的家人也接到了类似电话,生活全乱套了。 王明只好再次报警,警方还是那句话:别退钱,保存好证据。 无奈之下,王明联系了记者,记者回拨了催收电话。 对方态度嚣张,一口咬定王明自己借了高利贷,还威胁记者:“你也敢打来?不要命了?” 但当记者要求出示借款证据时,对方又以“保护隐私”为由拒绝。 那么,从法律角度,这件事如何看待呢? 1、王明与“5秒速借”之间是否存在真实、合法的借贷合同关系? 《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:……(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 王明声称其系误点了广告链接,该链接内容也极可能是一个诱导性界面,而非内容明确、要素齐全的正式借款要约,更可能的是,该行为仅被视为“意向咨询”,而非借款申请。 王明并未作出同意借款的明确意思表示,单方面向他人银行账户转账,绝不能等同于对方接受了借款要约。 即便假设合同成立,基于禁止高利放贷,涉案放贷属于严重违法。 本案中,1300元在5天内滚至3731元,其年化利率远超法律保护的界限,属于无效合同条款。 2、催收方的行为已远超民事纠纷范畴,涉嫌构成行政违法乃至刑事犯罪。 《治安管理处罚法》第四十二条规定,多次发送侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的,……处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 本案中,催收方对王明及其亲友进行电话“轰炸”,并使用“把你通讯录都告一遍,让你全家**”等威胁、辱骂性语言,构成严重骚扰,公安机关可依法对其处以行政拘留和罚款。 《刑法》第二百七十四条的规定,敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人实施威胁或者要挟的方法,强行索要公私财物的行为。 本案中,催收方意图通过威胁手段,迫使王明支付远超1300元本金的高额款项即3731元,其主观上的非法占有目的非常明确。 尽管单次金额可能未达到敲诈勒索罪的立案数额标准,但考虑到这种行为是系列性、团伙性作案,司法机关可以累计计算其犯罪数额,或以其情节恶劣为由追究刑事责任。 3、王明收到的1300元应如何处理? 如果王明向对方指定的账户退款,无异于变相承认了债务关系,可能引发对方更进一步的勒索。 所以,王明不能简单地自行处置,最稳妥的做法是,在公安机关正式立案后,将该笔款项作为赃款或证据依法上缴或处理。 对此,您怎么看?