真让人意外!辱华台词之外,竟有更可怕的情况。 大家都在关注某些外剧中的辱华言论时,有件悄悄发生的事可能更值得警惕。 2023年底,韩国私募基金MBK Partners完成了对“苏州华谊兄弟电影世界”控股股权的收购,不少人看到消息第一反应是:哦,又是商业资本运作吧,但再往下看会发现不对劲,这家基金还参与投资了多个中国本土文旅项目,其中就包括海昌海洋公园。 更有意思的是,横店影视基地与韩国Coco Media签署协议,允许后者使用中式古建筑IP进行海外传播,表面上看是跨国合作、文化出海的利好,实则打了个漂亮的“文化擦边球”。 因为就在不久前,韩方还将汉服误称为“改良韩服”,将“屈原”包装成“朝鲜半岛文化影响”,这样的前车之鉴并不遥远,中国本土IP还未真正掌握全球话语权,反倒先被资本出让了部分解释权,这就不只是做生意的问题了,你觉得中韩合作是不是在文化这块有点“变味”了? 要说拍电视剧、建乐园、搞投资,哪国资本参与都很正常,问题出在领域本身,这不是芯片代工,也不是服装代销,这是文化产业,它承载的是记忆、价值和认同感,资本介入文旅、影视、动漫这些板块,只要掌握关键节点,比如内容审定权、角色设定权、叙事表达权,就能逐步渗透文化逻辑。 一旦对方的诉求被夹带进主流内容传播通道,中国的形象、历史的表达、价值的倾向就可能被悄悄改写,不是一句辱华台词那么直接明了,而是润物细无声地侵蚀我们的文化主体性,这种方式比辱华言论更高级,更危险,而且一旦形成长期影响,想纠偏难度远大于网络声讨。 更棘手的是,很多时候大家对这种“文化资本渗透”没感觉,因为它不是硬掠夺,而是披着“合作共赢”的外衣,一边拿你的地盘搞项目,一边打着“帮助中国文化走出去”的旗号,实则是借你的壳讲他自己的故事。 这种“文化通道置换”如果不设防,未来你在国际上看到的“中华文化”可能是经过加工的版本——不够纯粹,甚至不是你认同的那一套,这不夸张,前几年就有韩国教材将端午节列为“韩国传统节日”,这种例子不止一次。 所以警惕不是危言耸听,而是要搞清楚:你能不能控制你文化的表达出口,真正的文化输出,不是靠别人包装,也不是靠别国资本推销,而是要靠你自己做主,你能决定什么样的服饰、什么样的节日、什么样的祖先被世界看到,你才是那个讲故事的人,如果未来文化内容都被外资控制、平台算法掌握,那你讲的就不是你自己的话,而是别人设定好的剧本。 真事真逻辑,没加戏,说到底,文化不是用来生意场上讨价还价的筹码,它是我们这一代人的根脉所在,要真守不住文化话语权,再多的GDP也换不回来一张干净的脸,文化可以合作,但不能失控;资本可以进入,但不能主导;内容可以共创,但不能被篡改,看得见的辱华能抵制,看不见的文化渗透才更难防。 别等哪天孩子写作文里说“龙是韩兽”时才悔悟,你觉得,让韩国资本大举进入中国文旅产业,是机会,还是隐患?欢迎留言聊聊。 参考资料:21世纪经济报道——借力文旅消费政策红利,安博凯基金收购苏州文旅项目

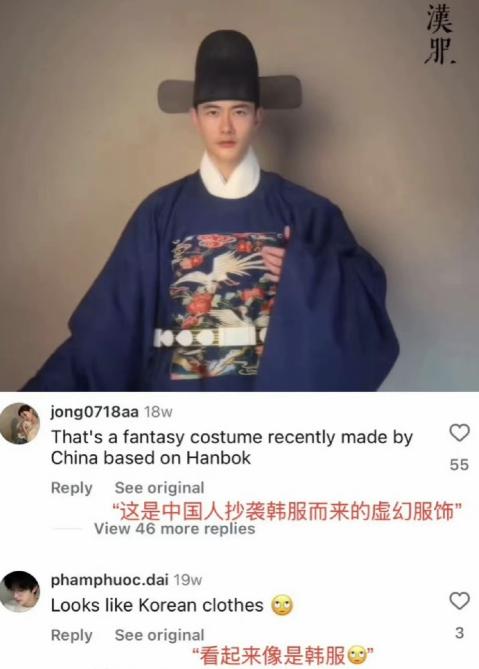

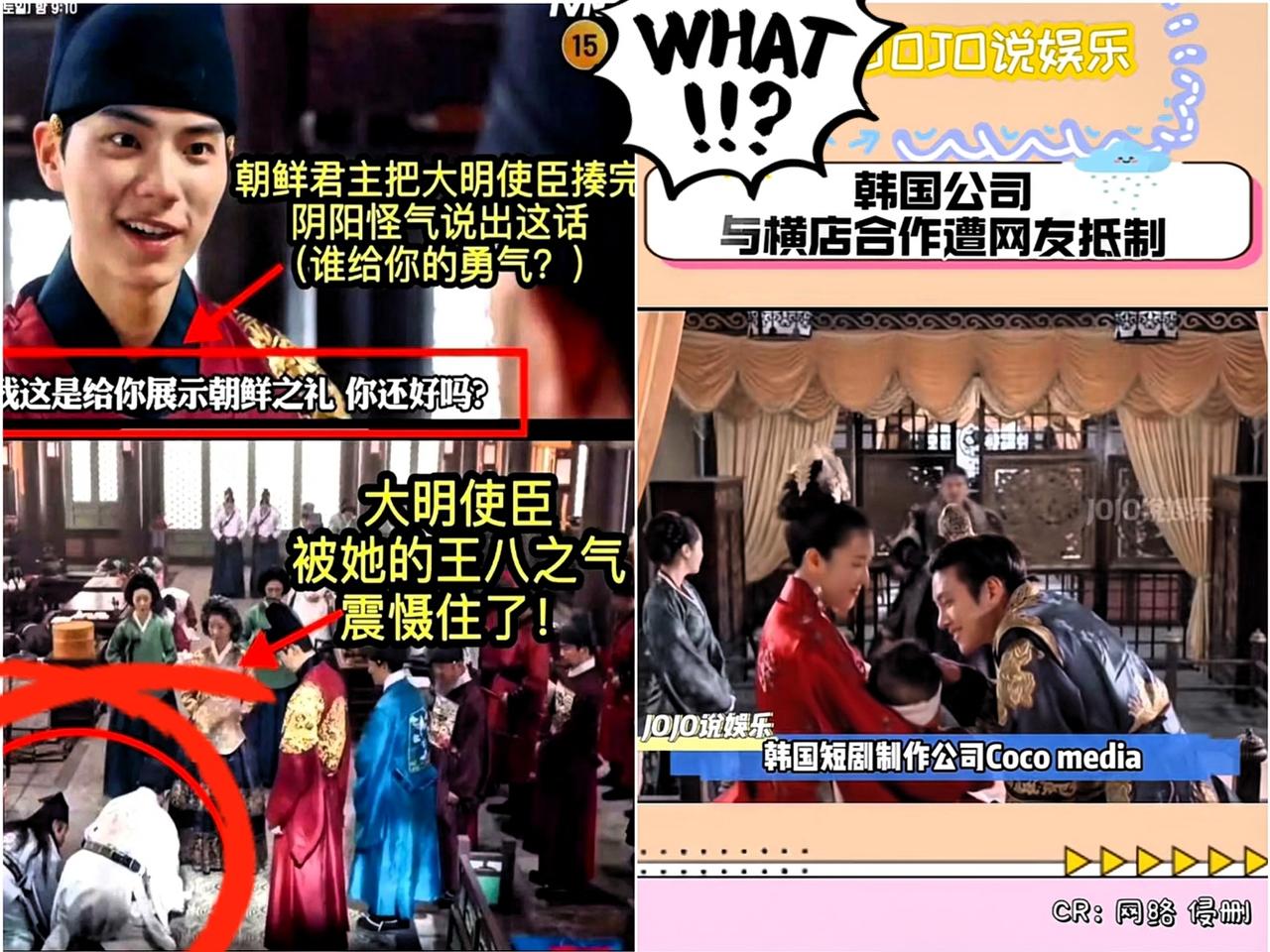

![红薯网友真的太会表达和形容了[哭哭][哭哭]刘宇宁是依靠自己成功完成了从产品到品牌生](http://image.uczzd.cn/7705566224942524073.jpg?id=0)