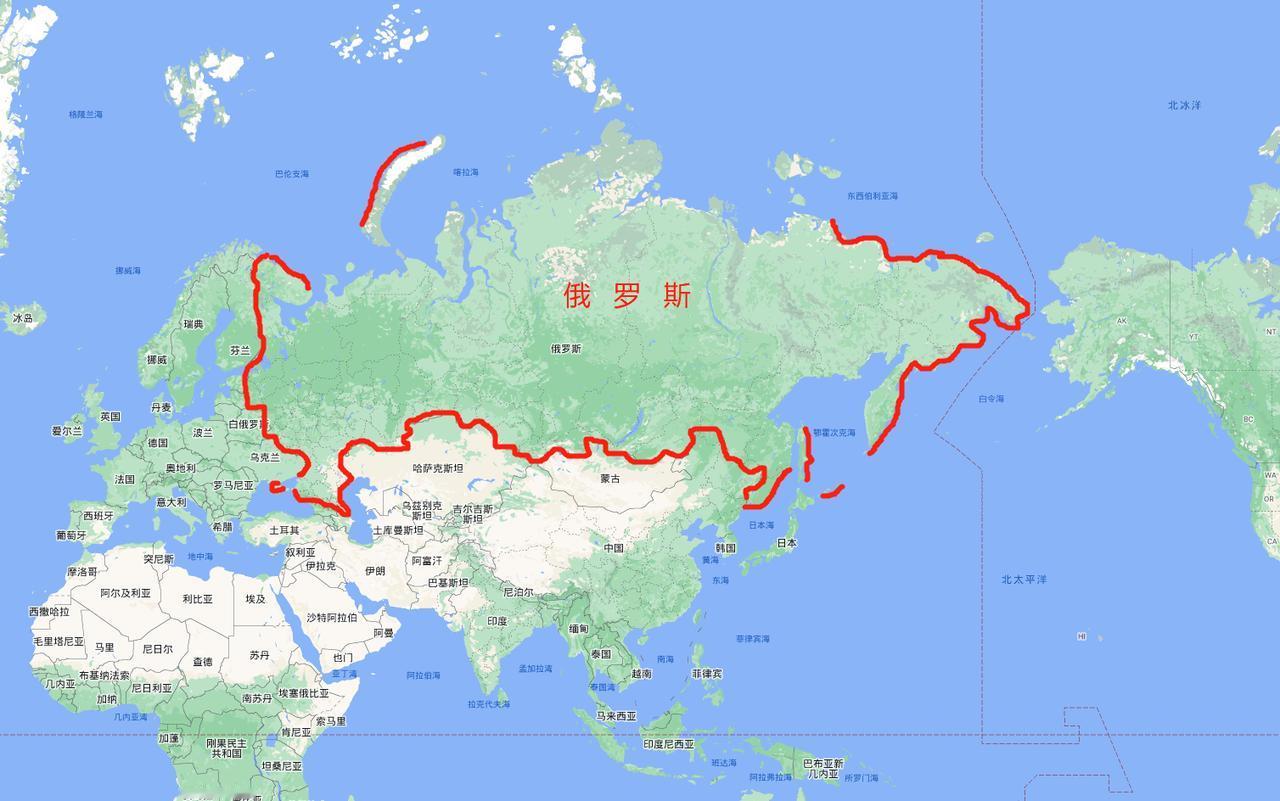

中俄免签协议的后续结果,这下藏不住了! 自2024年起,中国和俄罗斯之间的免签协议正式落地,不少人当时还只是当作一条普通的外交新闻刷过,但当政策逐渐在现实中发酵,事情的走向明显开始“超预期”。 在免签刚试点时,吉林珲春口岸一天就涌入上千名俄罗斯游客,比去年同一天翻了好几倍,绥芬河、黑河、满洲里这些边境城市也一夜之间“变天”了,不光早市和商场人头攒动,就连街头路牌和商户价签都贴上了俄文标签。 最离谱的是,一些小吃摊、理发店、夜市小店居然开始收卢布了,而这背后,是一场跨境消费潮和“异国婚恋热”的双重袭来,大量俄罗斯女性借着免签自由往返边境城市,找对象、办婚礼、甚至定居的越来越多。 光是2024年,中俄就登记了3.2万对跨国夫妻,相比疫情前的2019年,涨了67%。黑河、珲春、绥芬河这些地方的婚介机构已经排队到半个月以后了,导游也开始兼职当红娘,这个变化看上去挺热闹,那它真的是机会吗?你会怎么看待中俄免签带来的这些连锁反应? 如果只盯着热度,是看不清背后的分量的,这波俄罗斯人“涌”进中国边境城市,不能光用旅游来解释,更多的是在找补性价比,你想啊,在俄罗斯买一双袜子得十几块人民币,中国这边25块能买10双,而且质量也不差。 电热水壶、小电饭煲、床上四件套这类生活刚需,在莫斯科是高价,在中国却是白菜价,所以他们来中国,不只是“玩”,更像是“搬家式购物”,那阵势一个比一个卷,这里面确实带动了当地餐饮、住宿和零售,但也有一个问题——这钱赚得并不长久,一旦中国商品价格抬上去,或者卢布汇率继续波动,消费力未必能撑住那么久。 再说婚恋这个事,很多人把它浪漫化了,可现实没那么轻松,两国文化、语言、生活节奏、教育观念、法律制度都不一样,光靠一个“互补”的人口结构远远不够,你说中国适婚男多,俄罗斯适婚女多,可结婚不是配对,是真过日子,尤其是当身份转化、教育融合、养老医疗这些现实问题浮上来时,跨国婚姻到底靠不靠谱,还真得另说。 不少俄罗斯政界人士都担心中国人反向入驻俄罗斯结婚,会不会拉高他们的社会融合成本,这种担忧并不是没道理,我们也该想一想,如果这种“情感自由流通”持续扩大,会不会在制度上暴露出我们的短板?比如边境管理跟不跟得上?跨境婚恋纠纷怎么处理?孩子户口怎么办?这不是情绪问题,而是治理能力的问题。 从国家层面看,免签政策本质上是外交互信的结果,但落地之后,考验的是城市管理、文化融合与民间接纳力,别以为免签只是多了一点自由行的游客,它更像是一扇窗,一旦打开,进来的不仅是人,还有制度的缝隙、文化的碰撞和利益的流动。 如果我们只是把这当作“拉动消费”的好事,忽略了背后的制度供给,可能等不了几年,就会发现城市变热闹了,矛盾也跟着多了,所以说,真正该被关注的,不是俄罗斯人涌进来了,而是我们准备好没,政策是一把钥匙,能打开门,也能揭开问题。 这一波免签潮,怎么看,怎么接,怎么走下去,是红利,还是变量,就看谁能撑得住长期主义的定力了,别忘了,交流是桥梁,但稳定才是根基,你觉得,中俄免签下的“婚恋热”和“消费潮”,是机会还是挑战?欢迎在评论区聊聊你的看法。 参考资料:观察者网——俄罗斯导游阿杜:中俄免签是好事,但这个问题必须要解决

分析一切

可以多邀请俄罗斯的普通数学从业者和顶尖数学学者多多交流中俄数学教学和数学研究