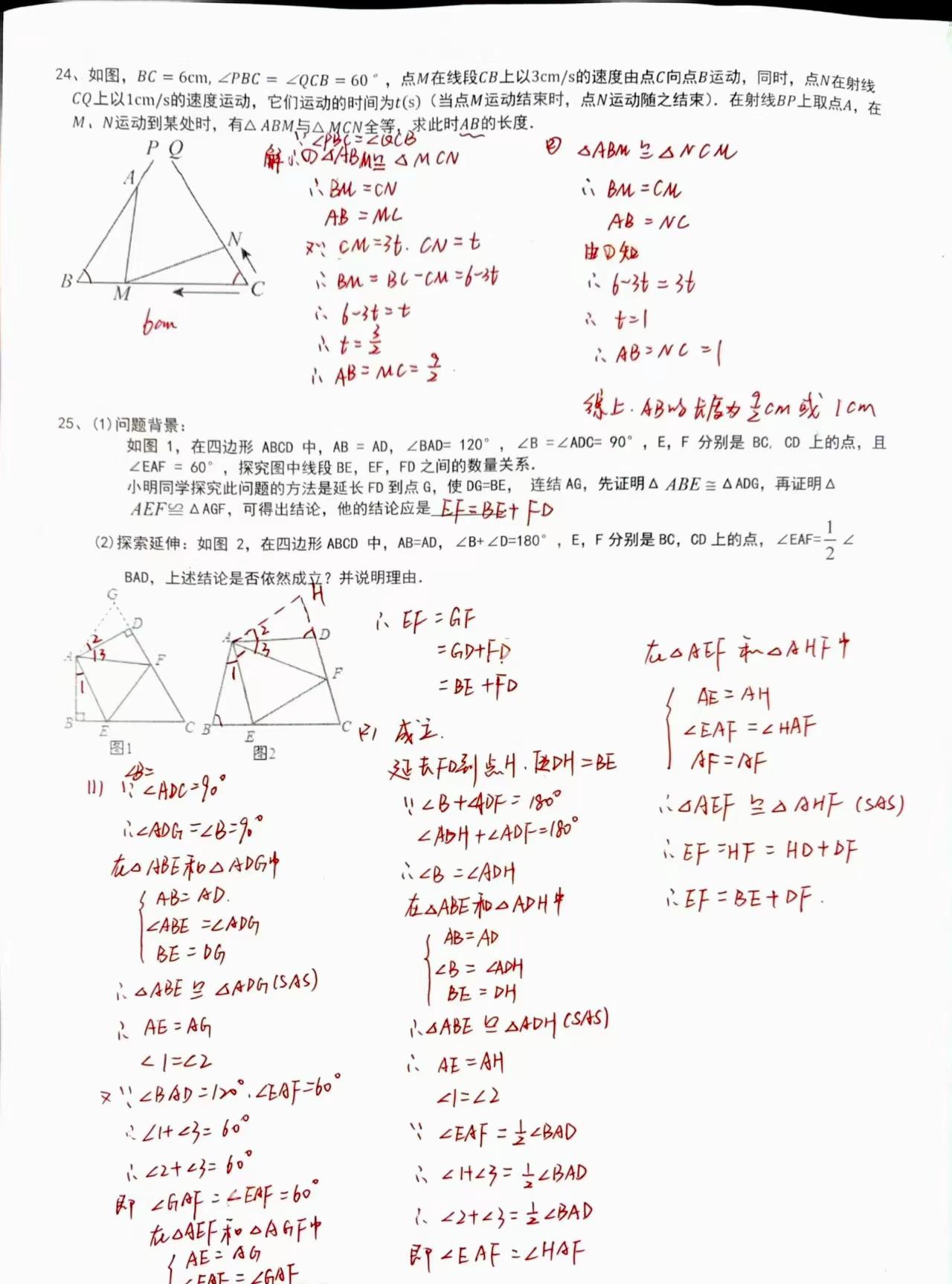

“孩子在课堂上被老师一巴掌打成耳聋,警方却说不追究责任!” 两年前,11岁的小梁在学校体育课上调皮捣乱,不听指挥。体育老师余某情绪失控,当场给了小梁一巴掌。事后,小梁出现听力异常,甚至逐渐丧失听力功能。 小梁的父母十分震惊,立即报警,要求追究余某的法律责任。警方介入调查后,委托两家鉴定机构进行评估:小梁耳聋是否与被掌掴存在因果关系?两份鉴定意见均显示,限于技术原因,无法明确认定耳聋与外力之间的联系。 警方据此作出决定:余某的行为属于教育惩戒过度,但并不具有伤害、殴打的故意,因此不适用《治安管理处罚法》,而应适用《教师法》,仅属于行政处分范畴,案件予以终止。 这一决定让小梁的父母难以接受。他们认为警方偏袒教师,于是将公安机关告上法庭。 在法庭上,家长提出了三点核心理由:第一,法律上的因果关系认定,并非必须依赖鉴定。小梁在被打之前听力正常,基因检测结果也未发现耳聋基因,而在遭掌掴后立即出现耳聋症状,这一时间顺序足以推断外力系主要原因。 第二,《教师法》与《治安管理处罚法》并非上下位法的关系,而是分别调整不同社会关系。教师即便受到学校处分,也不能因此免除治安处罚。 第三,《未成年人保护法》第27条明确禁止体罚,第129条更是规定:违反规定的,构成违法行为的,应当给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑责。余某的行为不应被粉饰为“惩戒过度”,而是典型的违法体罚。 法院审理后,将焦点聚集在两个关键问题: 一是,余某的掌掴行为,是否属于以教育为目的的惩戒措施?二是,教育惩戒过当,是否排斥适用《治安管理处罚法》? 针对第一个焦点,法院认为:小梁在课堂上确实存在违反纪律的行为,老师出于维持课堂秩序的考虑,行为不排除具有教育惩戒属性。但问题在于,打耳光的方式超出了《中小学教育惩戒规则(试行)》所允许的范围,已构成违法体罚。 针对第二个焦点,法院指出:《教师法》确实规定了对体罚学生的处分措施,但这并不排斥《治安管理处罚法》的适用。教师体罚学生,既触犯教育管理规定,也可能触犯治安管理法规。二者并不冲突,而是可以并行适用。 法院进一步引用了《未成年人保护法》第129条第2款:违反该法,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。若仅以行政处分应对,实际上会让许多“尚不构成犯罪的违法体罚”失去规制空间,导致社会保护出现真空。 因此,法院最终判决:撤销公安机关的案件终止决定,责令其重新对案件作出处理。 这起案件背后,涉及几条重要法律逻辑: 第一,因果关系的认定。法律上的因果关系,不必拘泥于鉴定结论。只要能够通过事实推断,证明行为与结果之间存在高度盖然性,就可以认定。例如,本案中小梁在被打后立即出现耳聋,且排除了先天原因,这种推定属于合理的法律判断。 第二,教育惩戒与体罚的界限。《教师法》及《教育惩戒规则》允许教师采取合理的批评、留堂等措施,但严禁任何形式的体罚。一旦以暴力伤害学生,性质便不再是教育行为,而是违法行为。 第三,法律适用的并行性。《教师法》主要调整教育机构内部的管理秩序,而《治安管理处罚法》调整的是公共秩序领域。两者作用范围不同,不能因为适用了前者,就排除后者。否则,会让部分违法行为逃避应有的惩处。 结合社会现实,这一案件具有强烈的警示意义: 首先,对教师而言,必须明确教育惩戒的边界。课堂管理的确需要纪律,但纪律不能通过暴力维持。任何形式的体罚,都会损害学生的人格尊严与身体健康,法律红线不容触碰。 其次,对公安机关而言,处理类似案件时不能过于依赖鉴定结果。司法实践中,很多损伤并不一定能通过医学鉴定明确认定,但这并不意味着行为人可以免责。法律评价必须立足事实链条与社会经验。 再次,对家长和社会而言,这一案件凸显了《未成年人保护法》的价值。法律不仅仅停留在纸面,而是需要通过每一个具体案件落实。未成年人在教育过程中,理应获得双重保护:来自家庭的关怀,来自法律的屏障。 从判决结果看,法院撤销了警方的决定,要求重新处理。这意味着,余某仍可能面临治安处罚,甚至若能进一步查明因果关系,还可能承担更严重的责任。 这起案件传递出一个明确信号:教育不是体罚的遮羞布。教师可以管教,但不能施暴;教育惩戒可以有度,但绝不能突破法律底线。