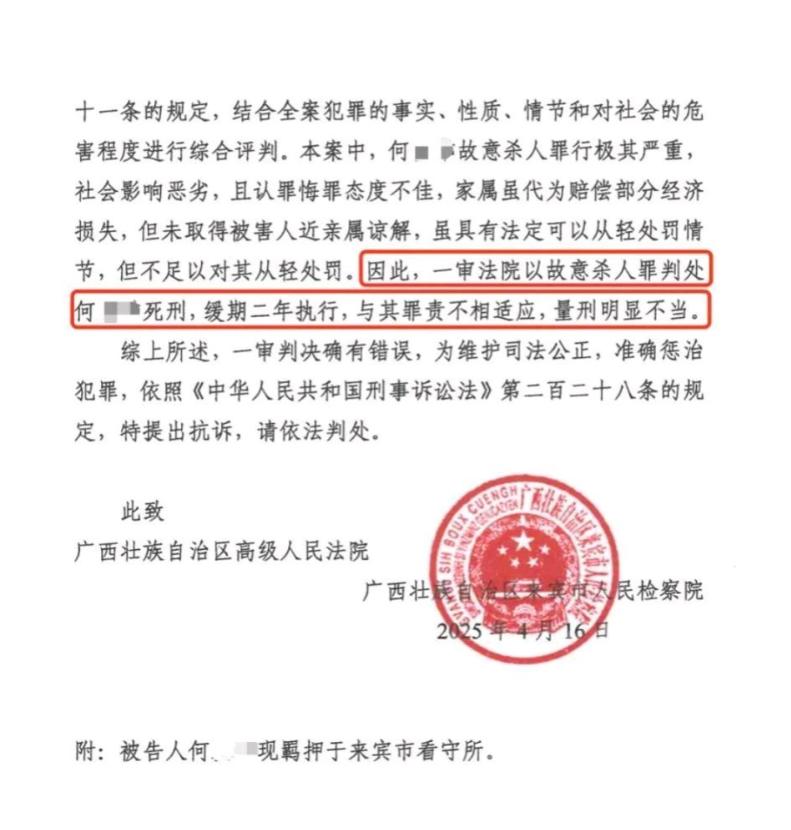

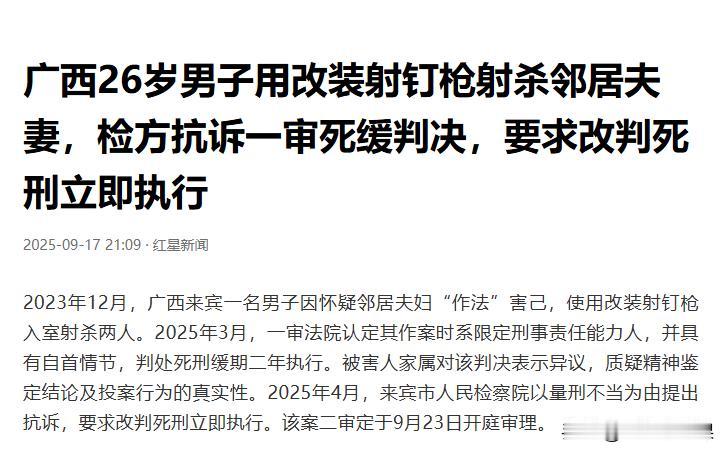

广西来宾,男子何某,因为连续多个晚上失眠,怀疑六旬邻居夫妇在家“作法”,竟持改装射钉枪入室将两人射杀。作案后,他骑着邻居的电动车逃离,并将作案工具藏匿数公里外。案件进入司法程序后,一审法院判处何某死刑缓期二年执行,理由是他患有精神分裂症,属于限制刑事责任能力人。但判决结果一出,既未得到邻居家属的谅解,也未获检察机关认可,后者提起抗诉,要求改判死刑立即执行。 何某文化水平不高,只有初中文化,常年无业,生活中逐渐沉迷迷信思想。邻居们曾看到他经常胡言乱语,甚至不敢和他交流。 2023年9月初,何某看到邻居夫妇在菜地里埋黄纸,立即联想到所谓“阵法”,误以为对方在诅咒自己。此后几个夜晚,他因过度思虑而失眠,心理逐渐扭曲,甚至产生被害妄想。 同年9月至11月,何某在网上购买了两支射钉枪,以及钢珠、钢管等配件,并私自改装,使其具备发射杀伤性弹丸的功能。这一行为,已触及《刑法》关于非法制造枪支罪的规定。 2023年12月4日上午10时许,何某携带两支上好钢珠的改装射钉枪,直接闯入邻居家中。与男主人发生口角后,他开枪将其打死。女主人听到动静锁门,但何某强行闯入,开枪射杀。作案后,他用编织袋包裹枪支,骑着邻居的电动车逃走,并将枪藏匿在几公里外。 警方次日将其抓获,并在其指认下找到了藏匿的枪支。经司法鉴定,该射钉枪改装后已达到枪支认定标准。 案件的关键在于何某的精神状态。公安机关委托司法鉴定机构,对其进行了三次精神医学鉴定。其中,两次认定其为完全无刑事责任能力人,一次认定其为限制刑事责任能力人。 根据《刑法》第18条第2、3款:完全丧失辨认或控制能力的,不负刑事责任;尚未完全丧失辨认或控制能力的,应负刑事责任,但可减轻处罚。 一审法院最终采纳了“限制刑事责任能力”的结论,认定其需要承担刑责,但在量刑上从宽处理。法院判处其故意杀人罪、非法制造枪支罪,数罪并罚,死刑缓期二年执行。 然而,被害人家属对这一结论强烈质疑。他们认为,何某作案前预谋充分:提前购买材料、改装枪支、选择时间、掩盖踪迹,作案后还逃逸并藏匿工具。这些举动显示出思路清晰、目的明确,与精神分裂症患者的行为特征不符。 检察机关也认为,三份鉴定结论差异较大,采信标准存在问题,应进一步审查。 判决书提到,作案后何某曾到公安局门口徘徊,但未进入;随后又买酒、买刀,企图割腕自杀,直到第二天上午才报警投案。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》:犯罪嫌疑人自动投案并如实供述,才构成自首;犯罪后仅在公安局门口徘徊,未进入、未明确投案,不属于自首。 因此,何某的行为难以认定为自首,顶多构成投案后如实供述,可酌情从宽,但远不及自首的量刑减轻幅度。 死缓判决通常适用于两类情况:犯罪事实严重,但犯罪人具有限制刑事责任能力;犯罪后有重大立功、自首等情节。 在本案中,法院主要依据是:认定其患有精神分裂症,系限制刑事责任能力人;认定其存在一定投案情节。 但此判决结果引发了社会争议。邻居家属质疑:死缓意味着何某可能在服刑期表现良好后改为有期徒刑,甚至20年后出狱。如此恶性案件若不能依法严惩,如何体现法律的公正与震慑? 检察机关已提起抗诉,认为:一审法院采信鉴定结论存在偏颇;自首情节认定错误;案件性质极其恶劣,社会影响重大,应依法判处死刑立即执行。 二审法院将重新评判:是否需要追加精神鉴定;是否认定自首;是否将死缓改判为死刑立即执行。 从一审判决到检方抗诉,本案的焦点在于:何某是否具备完全刑事责任能力?是否存在自首情节?量刑是否恰当?一旦二审认定其作案逻辑清晰、手段残忍、自首不成立,改判死刑立即执行的可能性极大。 案件的最终走向,将成为精神病犯罪如何量刑的典型案例。它不仅关乎一名被告人的生死,更关乎公众对司法公正的信心。 生命无价,法律的天平不能因所谓“病理”而过度倾斜。毕竟,对于被害邻居的家属而言,最大的痛苦是再无挽回,而社会最需要的,是看见正义的落地。