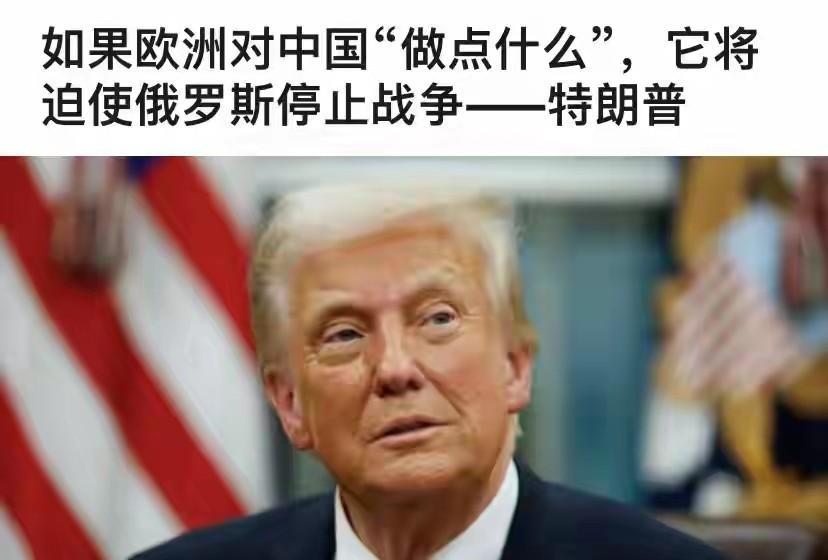

梅德韦杰夫:一旦战败,就用核弹攻击4个国家,让世界进入末日 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 俄罗斯自2022年对乌克兰发起军事行动以来,战场局势一直牵动国际社会。 乌克兰有西方国家支持,装备、情报、后勤都在升级,俄罗斯这边也不差,但战线拉得太长、经济和社会压力巨大,军队消耗也在增加。 梅德韦杰夫这番话,本质上是在用核武威慑,告诉外界,你们不能随便挑衅,否则后果严重。这就是典型的战略缓冲区思维,先把话说死,让别人心里打鼓。 仔细想想,这种表态有几个含义。第一,俄罗斯在政治上想稳住内部士气。国内经济压力大、民众疲惫,军队消耗高,领导层需要用强硬表态来显示“我们不会轻易认输”。 第二,这是在给西方国家亮肌肉。美国、德国、英国这些国家在武器、经济、外交上支持乌克兰,如果俄罗斯直接说出“核打击可能”,西方就得重新评估投入成本,尤其是对冲突升级的风险。 第三,这也是一种心理战,迫使敌方在决策上保持谨慎。 当然,梅德韦杰夫的表态,也让国际局势更紧张了。核武器不是普通的军事选项,它的威慑和破坏力让整个世界都被绑架。 你想想,美国、德国、英国这些国家,如果被列为潜在目标,大家立刻会加大军事防御,核武库的戒备等级上升,外交场上的紧张气氛骤然升高。 最糟糕的情况是,核军控体系倒退,大家互相怀疑,信任一旦崩塌,风险就成倍增加。 在核威慑的逻辑里,失败的代价必须极端严重,这样才能让对手退缩。梅德韦杰夫的话,正是这个逻辑的体现。 俄罗斯并不是随便嚷嚷几句,而是在告诉全世界,你想逼我们退?那就要付出你承受不起的代价。可问题是,这种策略存在极大风险,一旦误判或者信息解读错误,局势可能完全失控,谁都收不住手。 对国际社会来说,这意味着什么?短期内,西方国家可能会强化军事部署和防御体系,加大对乌克兰的支持,但同时在核问题上更加谨慎。 核安全和核军控协议本来就脆弱,现在又被直接挑战,未来国际谈判空间会被压缩。长期来看,核威慑和战略威慑在世界范围内可能重新强化,这对全球稳定是一种倒退。 简单说,现在的格局不是谁弱谁被欺负,而是每一方都必须绷紧神经,任何一次误判都可能付出毁灭性代价。 从俄罗斯内部看,梅德韦杰夫这类表态也有内部政治功能。当前俄罗斯社会面对经济压力、国际制裁和战争消耗,民众耐心有限。 领导层通过高调表态,制造“国家安全至上”的氛围,一方面稳住军心和民心,另一方面强化国内对政府的依赖感,让人觉得“必须跟着国家走”。 不过,从现实角度看,使用核武器对俄罗斯自己也是巨大风险。核武攻击不仅会招致全面国际制裁,更可能引发对等或超等回应。 全球市场、能源、金融、科技体系都会瞬间受到冲击,俄罗斯本身承受力有限。核威慑是战略姿态,但真正动手几乎不可能,因为代价太高。这也说明,梅德韦杰夫的表态更多是一种心理博弈,而非现实操作指南。 说回国际反应,美国、德国、英国都不会无动于衷。各国会加强防御体系,强化核应对策略,甚至重新评估战略部署。 与此同时,全球金融市场、能源市场和政治舆论都会迅速反应。你会看到国际社会的紧张指数飙升,舆论场上各种分析、预测、恐慌性讨论都会集中爆发。 梅德韦杰夫的核威慑表态,既是俄罗斯维护战略缓冲区的工具,也是一种对内、对外的政治手段。它凸显了核武器在战略中的独特地位,不能随便用,但说出来就有震慑力。 另一方面,这也提醒世界,核军控和国际安全体系仍然脆弱,任何一次高调威胁,都可能加速信任的崩塌,让全球风险攀升。 最终,这条信息给我们的教训很清楚,世界和平脆弱,核威慑依旧是悬在头顶的利剑。国际社会不能掉以轻心,也不能掉入恐慌。 各国必须在保证自身安全的前提下,寻求更多外交空间和协作机制。梅德韦杰夫的表态不是单纯的威胁,而是提醒所有人,核武器时代,每一步都不能掉以轻心,否则付出的代价,可能远超过任何军事胜负。