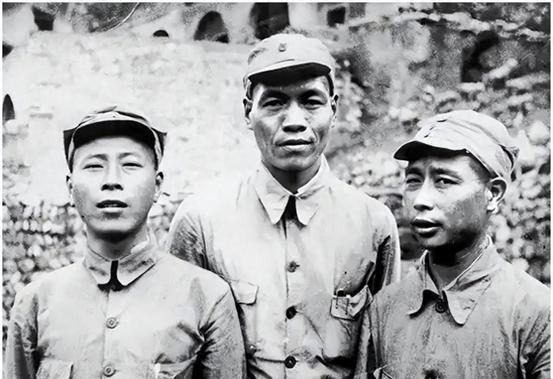

师部开大会,师长不知内容?没想到是批自己,也没惯着,离开部队 “老卢,你怎么坐在下面?”——1937年6月25日,延安东郊一间土坯礼堂里,张宗逊悄声一句,引得周围战士互相张望。主席台仍空,气氛微妙而压抑。没人想到,接下来的一小时,将把这位久经沙场的师长推到风口浪尖。 礼堂外,半山坡的酸枣花被风吹得沙沙作响;礼堂内,红四师几百名干部、战士静候开会。按惯例,师长理应在主席台正中,可卢冬生却坐在人群第一排。前一晚,没有一纸通知告诉他会议内容,这在严格的军事条令里显得格外反常。 事情要从当年春天说起。西北红军完成东征回防后,中革军委决定抽调红一方面军的骨干强化二方面军,顺带进行“反军阀主义、反游击主义”整训。调令一下,李井泉、张宗逊、姚喆等一批“老一”干部进驻红四师——那支原属贺龙、关向应指挥的劲旅。 新老体系的碰撞立刻显现。二方面军行事洒脱,讲究“边打边练”;一方面军则偏向制度化、集中化。前者习惯了“山沟里转兵”,后者强调“按条令行事”。文化差异叠加历史隔阂,表面云淡风轻,暗地却火花四溅。 上级整训的核心,正是要把分散多年的红军各路人马拧成一股绳。政治委员拥有一票否决权,副师长与参谋长掌控实务,师长反倒成了“被监督对象”。在此背景下,红四师被选为反军阀主义、反游击主义试点,也就不难理解。 值得一提的是,“军阀主义”在延安语境里并非旧军阀的代名词,而是对内部“各自为政”的批评;“游击主义”则指缺乏统一指挥、脱离正规作战原则。整训针对的,恰恰是二方面军一些长期独立行动留下的顽疾。 时间回到礼堂。随着主席团进场,众人愕然发现只有三位新任领导落座:政委李井泉居中,张宗逊、姚喆分列两侧。师长的位置空着,台下的卢冬生成了最显眼的存在。有人小声嘀咕:“这是唱哪出?”没人回答。 政委开口,先谈抗日民族统一战线的重要,再话锋一转,直击“军阀主义、游击主义”。言辞锋利,逐条点名:“卢冬生同志,带队习气严重;黄新廷同志,指挥作风单打独斗……”台下先鸦雀无声,后窸窣声此起彼伏。 批评进行到第五条,李井泉停顿数秒,抬手示意全场静默。目光扫向第一排,他说:“希望被点到的同志站起来作检讨。”空气仿佛凝固,几十双眼睛齐刷刷盯向卢冬生。 卢冬生缓缓起身,军帽扶正,只一句:“如果认为我不合适指挥红四师,我现在就把指挥权交给组织。”随即转身,把肩章解下递给随行警卫,头也不回离开礼堂。出门的一刻,他没有回头,也没有多言。 这番硬气举动震动全师。很多人没见过师长被如此点名,更想不到师长直接交权走人。会场短暂骚动后被政委压下,但思想波动已如裂缝蔓延。二方面军战士私下议论:“老卢是贺老总的老营长,这么多年风里雨里都挺过来了,今天竟被公开批。” 不久,中央军委下达改编命令,二方面军改称第120师,红四师则合编为358旅。论资历、战功、威望,旅长非卢冬生莫属。命令电报在延安转了一圈,却无人接任,旅部只好由副旅长代行。空缺持续数月,最终副旅长顺势扶正。 卢冬生去了哪?史料显示,他被调往后方训练机构任高参之职,虽不算贬黜,却再未手握野战部队指挥权。有人评议:“教条与血性,终究难以兼容。”也有人遗憾:“一名冲锋惯了的悍将,被行政手段‘架空’。” 换个角度看,1937年的整训实属大局所需。全国抗战爆发在即,八路军必须摒弃零敲碎打的山地游击思维,形成集团作战、统一调度的正规架构。个人情感远不及组织纪律重要,这是当时所有红军干部必须接受的逻辑。 遗憾的是,方式方法欠妥,让许多将领心生疙瘩。会议未提前沟通,被点名对象毫无准备;公开“批斗”式批评,让部队内部一夜间谣言四起。若换成闭门谈话,也许结果不同。 需要指出,卢冬生并非拒绝抗日,也非抵制中央领导。他抗的是在没有事先了解具体“罪证”的情况下被当众否定指挥权,更抗议“整编即否定过去全部成绩”的做法。事件发生后,他依旧服从调令,没有离开延安,更未投向他路,这说明其忠诚未减。 反观358旅,其后在雁门关、平型关外围等战斗中立下汗马功劳。张宗逊数次在作战总结里承认:“老卢当年的战术堪称老辣,他没带部队是一大损失。”这评价算是对那场风波的间接平反。 军队整训,最终目标是提高战斗力,而不是在内部制造裂痕。二方面军与一方面军的融合,经历了磨合、争执,也留下不少教训。如何在坚持原则的同时尊重历史贡献,始终是革命队伍管理的一道难题。 试想一下,如果整训方法更灵活,既肯定功绩又指出不足,卢冬生或许能继续率部东进;358旅的初期空缺,也许就不会出现。历史没有如果,事件尘埃落定,却给后来者敲响了制度与人情需要平衡的警钟。 七十余年过去,官兵会议上当众“批师长”的场景已然成为档案里的一页纸。它提醒今天的军事组织:制度设计要严谨,执行方式要合乎情理。