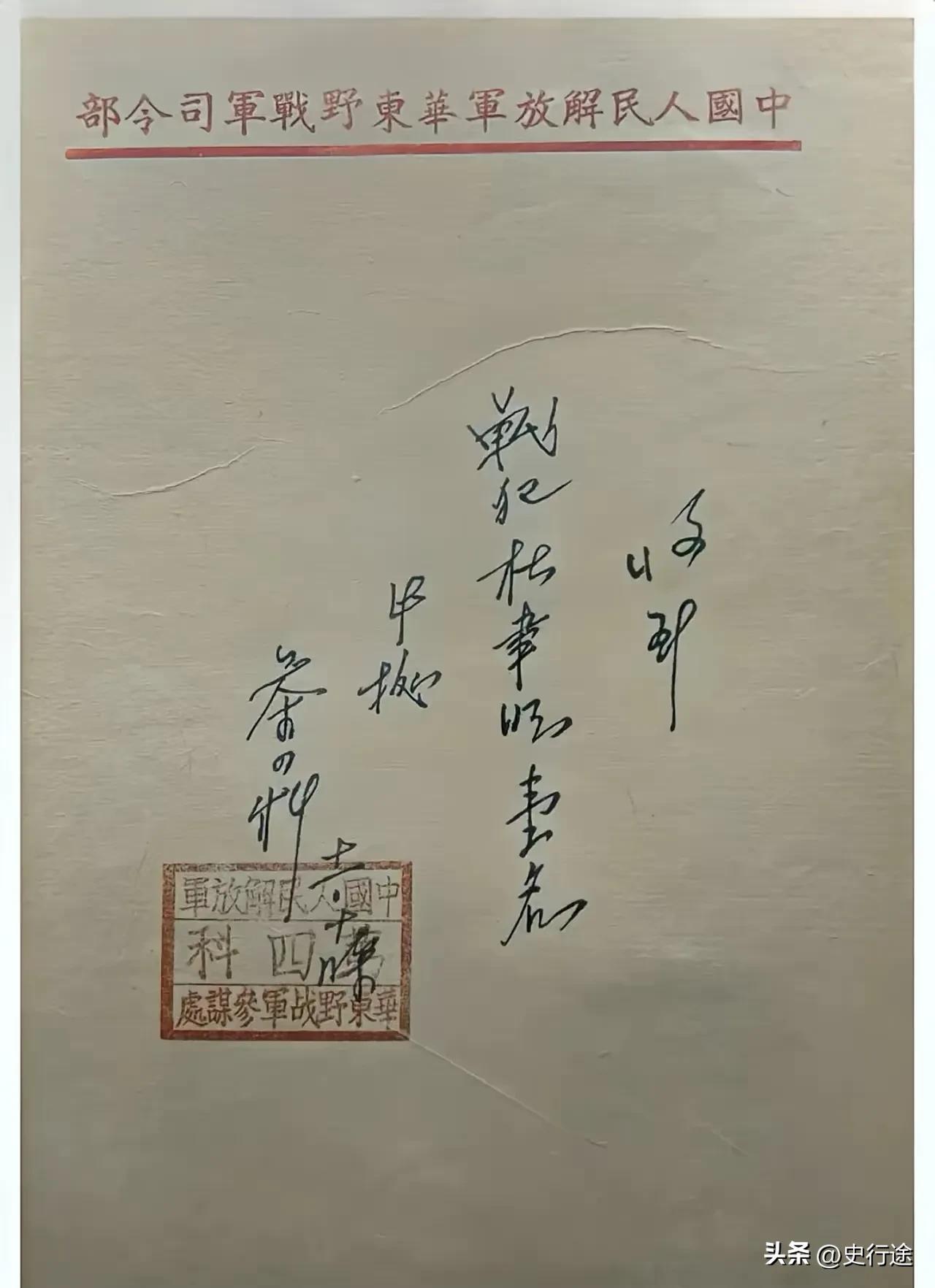

收到战犯一名,淮海战役杜聿明被俘虏后移交收条。这个收条真是有意思。 1948年,淮海一线,天气冷得早,地上的霜像钉子,脚踩上去咯咯响。 徐州这座城市,成了国共两边都不肯松手的地方。 蒋介石那时候老是拿地图画来画去,一会儿说“守江必守淮”,一会儿又说“徐州可放弃”,命令发下来,等部队收到,再换一版。 谁也搞不清楚到底是要打还是要跑。参谋在办公室翻来覆去地改方案,前线的兵,就在这种摇摇晃晃里耗着。 东北已经基本打完了,卫立煌那一大摊人马,没撑住。 辽沈战役结束,解放军腾出手来,转身盯着徐州。 中央干脆设了个“总前委”,邓小平带着人调配兵力,不绕弯子,往死里打的意思摆得明明白白。 华东、中原两路野战军,一起上,架起个大口袋,把整个徐州给罩住了。 战斗开始没多久,黄百韬的兵团先被吃掉,十万人没留下一根完整的线。 紧接着黄维那边,双堆集也守不住。这两个口子一崩,杜聿明手里那点兵,等于孤零零地站在风口上了。陈官庄这块地方,本来没人在意。地图上都得放大才看得清,现在成了焦点。 杜聿明看着局势急转直下,开始琢磨着空投补给。 让部队围着陈官庄修了个空投场,等着南京的飞机往下撒米袋子。一开始,大家还能排队领。没几天,饿急眼了,飞机一丢东西下来,地上就乱了。 抢米的、打架的、动刀子的,全都有。有人就为了半袋米死在自己人手上。 那会儿,蒋介石还在发电报。 说得含糊,一边叫杜聿明突围,一边又叫他“万勿擅动”。意思就是既要他出去,又不准他乱走。 南京那边其实心里也明白,援兵是没有的。 各个战区都忙着保命,谁还顾得上陈官庄。白崇禧那边听调不听宣,傅作义被围在北平附近,胡宗南被死死钉在西安。 杜聿明想要调兵,自上策开始往下想,可电报飞了一堆,回复里什么实话都没有。 战壕里已经冻出伤亡了。 夜里风吹得像刮铁皮,士兵缩在一起取暖。有人熬皮带汤喝,有人直接啃军靴。脸上的霜都刮不掉。营房里头静得厉害,偶尔听见谁咳嗽一声,回荡很久。 1949年一进门,蒋介石发了份“元旦文告”,讲“和平”,还讲“和谈”。 可前线早没人信了。吃不上饭,身边的兄弟一天比一天少,谁还有心思琢磨政治口号。 6日,炮火一响,总攻开始。 火力压得陈官庄地皮发烫。解放军一步步往里挤,前沿阵地基本一天一个变样。杜聿明看着自己那点兵越来越少,最后只能下命令准备突围。 他跟邱清泉商量,把原来提过的几个方案重新翻出来看。 上策是救兵来解围;中策是死守一段时间;下策就是趁夜突围。上策早没指望了,中策已经撑不住,下策成了唯一出路。 9日傍晚,杜聿明发了最后一封电报,说部队已混乱,“撑不过明天”。 电发出去,他就带着副官、警卫换了便衣,从陈官庄北口悄悄溜了出去。他把胡子剃了,身上换上士兵的衣服,希望混过去。 他们走田埂,不敢走大道,脚下踩着冰,发出轻微响动。 凌晨的风呼呼地吹,吹得人睁不开眼。走着走着,到了萧县张老庄村。村口,有两个人在拾粪,是父子俩。 远远看见那伙人,就觉得不对劲。走路东倒西歪,也不说话,一股子慌张劲。 年轻那位段庆香,早年当过抗日的情报员,脑子灵得很。 他让老父亲赶紧回村叫人,自己上去攀谈。一问三不知,对方拿不出证明,反倒掏出一枚金戒指往他手里塞。说实话,那会儿村里人见这种场面,不慌张才怪。 可段庆香没接,几步之外,解放军已经到了。 这伙人被带到部队里,嘴还硬,说是运送俘虏的部队。 可说得前后对不上,连师长名字都答不上来。有个干部盯住其中一个人——那人说自己是军需处的,可穿戴太讲究,连一支派克钢笔都带着。再一看,他手上的表,是游泳表,这在军中是稀罕物。 干部不动声色,安排他把自己所属的处室写出来。 那人写不动,干脆装疯卖傻。还有人假装撞墙自杀,弄得满头是血,趴在地上一动不动。可这一套骗不过训练有素的人。 口供一交叉,很快就拼出了杜聿明的身份。 到了野战军司令部,杜聿明没吭声。没人对他多说什么,程序走完,作战股那边写了一张收条: “收到战犯杜聿明一名。” 一张纸,十个字,战役结束。没有废话,没有修饰,没有胜利的口号。就是这么简单。 收条现在放在淮海战役纪念馆里,玻璃柜锁着。有人站在前头看,看完就走,也有人站久一点,眼睛没离开那几个字。没有人说话,房间里很安静。 灯光打在纸面上,有点泛黄,看不出年代,却能看出沉重。 那一夜,徐州彻底安静下来。 风停了,地上还是霜。 村里炊烟升起来的时候,战事已经结束,老百姓慢慢出门,踩着结冰的土路往集市去。 路过陈官庄,有人停下来,望了一眼远处没了旗子的岗楼。没人说话,只是站了一会儿,就走了。