一千多名开国少将,这十位,堪称是少将中的佼佼者 “1955年9月27日,咱总算见到这些小伙子戴上将星了。”礼堂一角,彭德怀压低嗓音对工作人员说道。此刻北京西苑机场的授衔典礼正进行到少将授衔环节,敲锣打鼓的热闹背后,是1360颗熠熠生辉的五角星被悉数点亮。很多人当时并未意识到,庞大基数里仍隐藏着一群极具锋芒的名字,他们用火与血刻下的履历足以让“少将”二字透出沉甸甸的分量。 回到那一年,会场外的秋风微凉,很多首长却汗湿军装。原因也简单:这些少将里,有人拖着旧伤才赶到北京,有人刚从国防科研一线转场,有人连授衔服装都来不及试。数量多、年岁轻、战斗经历却极其密集——在建国初期,这批年轻将领的群像因此显得格外生动。要说“物以稀为贵”似乎没错,可若把血火中熬出的战功摊在一张中国地图上,稀罕的不是将星,而是他们留下的弹孔密度。 东北曾被称作“白山黑水的练兵场”。林总麾下一名师长在这里横冲直撞,外号“中国巴顿”,他叫钟伟。哈尔滨到四平之间的铁路沿线遍布他率部硬撕防御的痕迹——闪击、穿插、反包围,招招凶狠。战友回忆最深的是松花江畔那段夜战,钟伟端着美制冲锋枪冲到最前线,拖着一条被弹片划开的腿继续指挥,第二天还嚷嚷“伤口烂点好留疤”。类似场景在美军纪念馆里能找到巴顿的照片,在中国志愿军口述里却成为钟伟的影子,因此“东方巴顿”绝非随口一说。 与钟伟同在北方厮杀的,还有从陕北走出的贺晋年。十年前他还是红军小分队里年龄最大的班长,被兄弟们尊称“晋年哥”。抗战、解放到剿匪,贺晋年几乎把穷山恶水走了个遍。东北剿匪结束后,中央一句“去江西做后续工作吧”,他只用了三天便接过指挥权。湘西深山弹痕尚新,队伍一露面,乡民悄声说“来了个不怕死的老革命”,这才稳住了局势。若说剿匪像外科手术,贺晋年便是精准而耐心的“军医”,刀口很小,止血却快。 时间线推到1951年五月,铁原阻击战硝烟弥漫。第63军军长傅崇碧在战前悄悄把防线缩短十公里,“别跟敌人拼长线,顶住炮火就行”。美军指挥官李奇微后来在回忆录里承认:“对面那些中国士兵似乎无视炮弹”,其实志愿军伤亡并不小,傅崇碧的电报却只有五个字——“阵地尚在,完毕”。敌人前进速度被硬生生拖慢两昼夜,第63军整建制补入新兵两万人仍能保持战斗序列,这种韧性让对手心里打鼓,也让他获得“铁原之盾”的称呼。 长津湖的零下三十度夜里,第27军军长彭德清把棉袄让给新兵,自己穿着单衣勘察地形。冰面上爆响时,他只是挥手示意继续前进,几名年轻参谋事后才知道脚下是一块冻裂的薄冰。第27军在极端条件下破敌纵深,连美海军陆战第一师也吃足苦头。战后战士调侃:“在华东叫我们‘第一劲旅’,到了朝鲜,才知道劲旅不怕冻,怕冻也得冲。”彭德清的名字就这样同“虎将”划上等号。 说到青年虎将,丁盛是绕不过去的。四野衡宝战场,钢七军本是国民党自信最足的拳头部队,却被丁盛硬生生截成两截。他那句“腰斩后别忘补刀”至今仍被老兵津津乐道。朝鲜金城反击战时,五十四军在火网中跃出坑道直扑高地,丁盛一声令下,“重创联军”成为战报关键词。回国后,这支部队常驻边境,人称“祖国西南的救火队长”。 攻坚讲究力道与节奏,龙书金对这两个字的拿捏近乎苛刻。四平打巷战,他先用迫击炮敲开缺口,再让突击队鱼贯而入;锦州攻坚,他干脆把工兵连提到师直,挤出夜色完成爆破。参谋长感叹“这师长像带钳子的猛虎”,于是“攻坚老虎师”不胫而走。天津战役结束,龙书金负伤未愈仍带着几名骨干研究海河两岸的碉堡构造,留下厚厚一摞攻坚笔记,直到今天仍被军事院校引用。 在华中战场上,王近山“一个旅长带俩王牌营,硬是闹出三个师的动静”,帮他撑起这面旗的剑客之一叫肖永银。淮海决战,他带队隐蔽机动四天三夜,一举截断敌人退路。转战西南时,山高路险弹药匮乏,肖永银干脆就地缴械。有人问他支招,他笑道:“路是敌人修的,枪是敌人造的,不用岂不是可惜?” 与肖永银同为“王近山三剑客”的李德生有着截然不同的风格。上甘岭后期,他率第12军夜渡铁原河,采取“分段接力打援”。谈判桌上,美方代表抱怨志愿军“不按常理出牌”,李德生则在前线临时指挥所拿着望远镜盯着焦土阵地,一字一句交代:“阵地收不回,谁也别跟我提撤。”山头几度易手,最终旗帜仍插在无名高地之巅。 如果说东北边陲的冬夜令人生畏,那么1969年的乌苏里江畔则真正寒风刺骨。沈阳军区副司令员兼参谋长肖全夫在珍宝岛“猫”了整整一周,仔细标注每道冰缝、每处浅滩。开火前,他用望远镜扫过对岸,低声嘱咐:“捍卫国土,别留情面。”炮声止息后,岛上旗杆依旧挺立,这场边境行动成为冷战时期难得的硬气示范。

黑色杰克

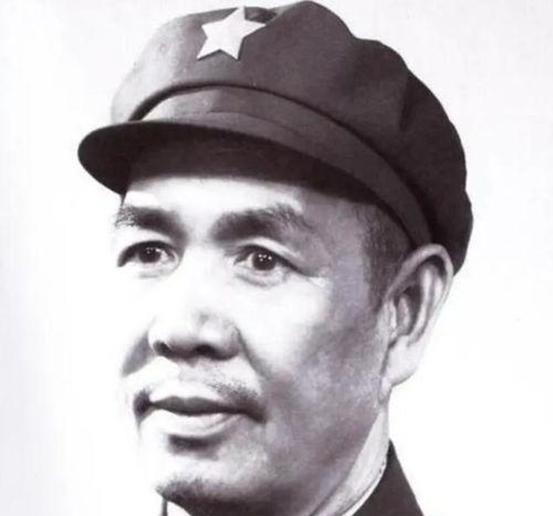

贺晋年应该是上将,至少中将