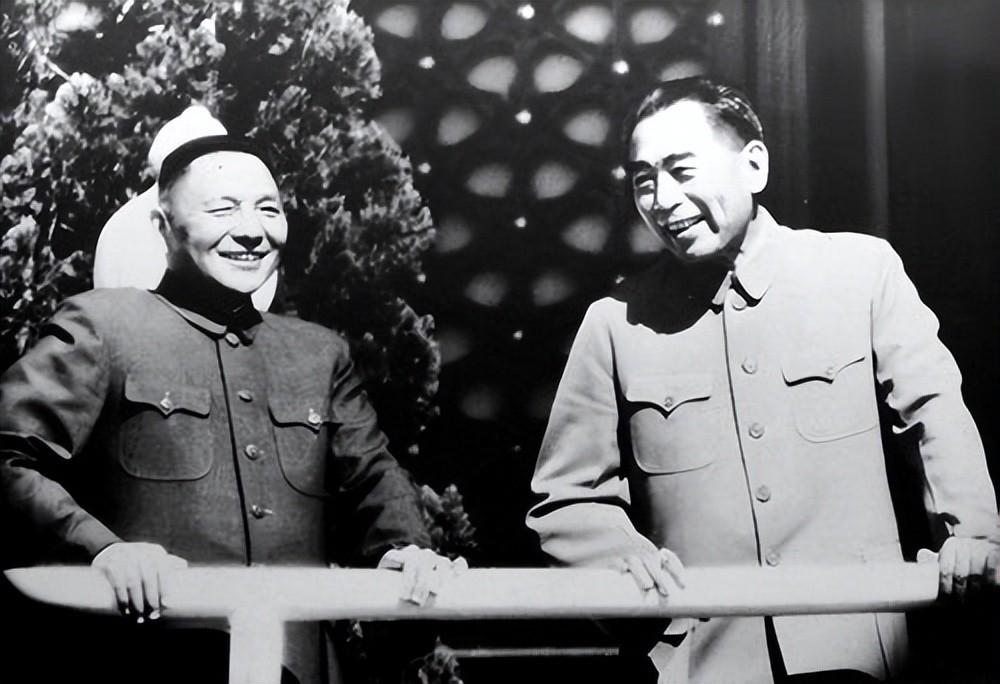

1947年毛主席路过白云山一座寺庙,老和尚告诫他:切不可去游黄河 1947年仲夏,延安机关西移途中,毛泽东在佳县折向白云山小住。午后山风清爽,寺外松涛响个不停。迎客的老和尚见到这位身材魁梧、步履从容的客人,神情略显激动,却仍拱手行礼。短暂寒暄后,二人于殿外石阶并肩而坐。老和尚低声一句:“施主,万事皆可试,唯黄河切莫下水。”毛泽东轻轻一笑,反问:“为何?”对话仅此两句,却在随行人员心头留下长久回音。 老和尚的解释并非玄谈。他先说水情:黄河含沙量大,底下暗流乱石遍布;再提民心:那是民族母亲河,一旦失闪失,岂止个人之险,更会动摇战时全局。道理质朴,却直指要害。警卫们本已紧张,听完更不敢多言。山门前的傍晚光影,就这样定格成一句朴素的劝告。 要说这番话为何能触动毛泽东,还得把时针拨回到1918年。那年秋天,他从长沙北上京城,途经河南,正赶上黄河决口。沿岸泥泞,哀鸿遍野。青年学生蹲在堤坝上看满目苍凉,从此对“九曲黄河”添了一层敬畏。二十年后长征到陕北,再见黄河,他写下“夺得锦标方信体,腾空万里更无疑”的句子,却始终没有迈出那一步。 1935年冬,红军过黄河时气温逼近零点。岸边浮冰翻滚,人马只能靠缆索渡河。毛泽东站在船头,望着灰黄翻涌的河面,忽然沉默。接下来一年半,他三次沿河而行,从军事角度把它视为“天然之屏障”,从情感角度却更像对一位严厉长者保持距离。临河而不入,成了习惯。 战势进入1948年春,中央机关北渡黄河去西柏坡。船将靠岸,毛泽东随口说想下水试游。周恩来和段子龙脸色骤变,冷风中简短劝阻。岸边还有碎冰,催促的号角声压过河浪。毛泽东注视水面良久,转身上岸,抖掉大衣上的水汽,只留一句:“革命靠的是人,不靠逞勇。” 建国后,安全保卫已成系统工程,警卫部门对黄河更是层层设限。再加上治黄工程频频受阻,黄河泛滥屡见报端。“河未驯服,何谈泛泳”——这是毛泽东在1953年水利会议上说的话,没公开,却被记录在案。若母亲河还在威胁百姓,领导者哪有心情下水嬉戏?这是另一重心结。 对长江就不同了。1956年5月,广州天气闷热,主席突然要去武汉。同行者还以为考察工业,结果他直接奔江畔。体委临时拼凑20名伴泳,江面布设十艘机帆船,才勉强压住众人焦虑。两个多小时后,他意犹未尽地登岸,湿发滴水,笑称“水势虽大,终归东去”。那年夏末,《水调歌头·游泳》横空出世,成为长江最有名的“伴曲”。 1966年7月,他已73岁,又一次横渡长江。那天江面突起浪头,武汉市民潮涌江岸。新华社摄影记者连连快门,镜头里的老人手臂有力,动作有节,连旁边的专业运动员也被甩在后面。同行者以为这条江从此“封印”,结果十年后,他仍提出再下水;只是身体状况已不允许。 1974年10月,南巡至长沙,毛泽东八十一岁。双腿浮肿,肺心病、冠心病轮番作乱,可他坚持走到湘江边。警卫紧张到极点,仍拗不过他下水二十分钟。有人猜测,这可能是对黄河的一种替代:若黄河尚需治理,至少在熟悉的湘江里找找年轻时的感觉。也正是在那趟旅程中,他多次提及治黄:“有朝一日,把黄河变福河,再谈游不迟。” 回看时间线,老和尚三言两语没能直接左右决策,却与青年时的洪灾记忆、战争时期的军事考量、建国后的民生焦虑一起,在毛泽东心中编织成一张隐形网。黄河因此成为他保持敬畏的特殊对象。这种敬畏并非迷信,而是对自然、对人民、对历史责任的复合体。对一位一生酷爱游泳的领袖来说,能在母亲河边止步,本身就说明了另一种“壮游”。

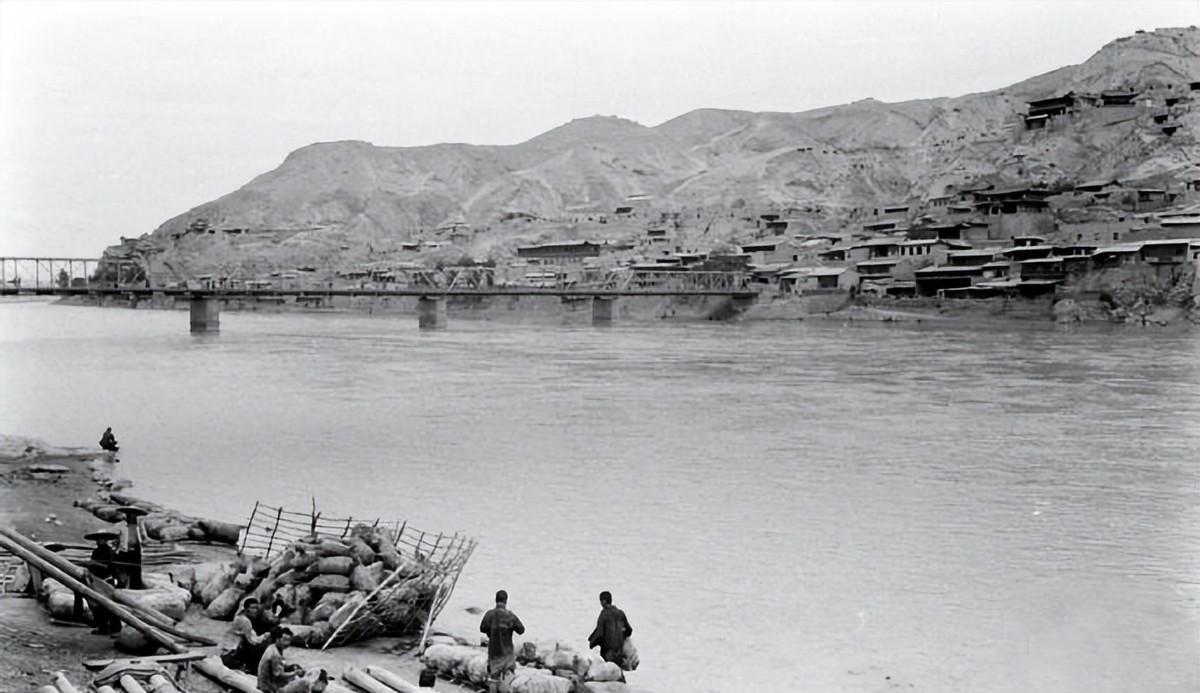

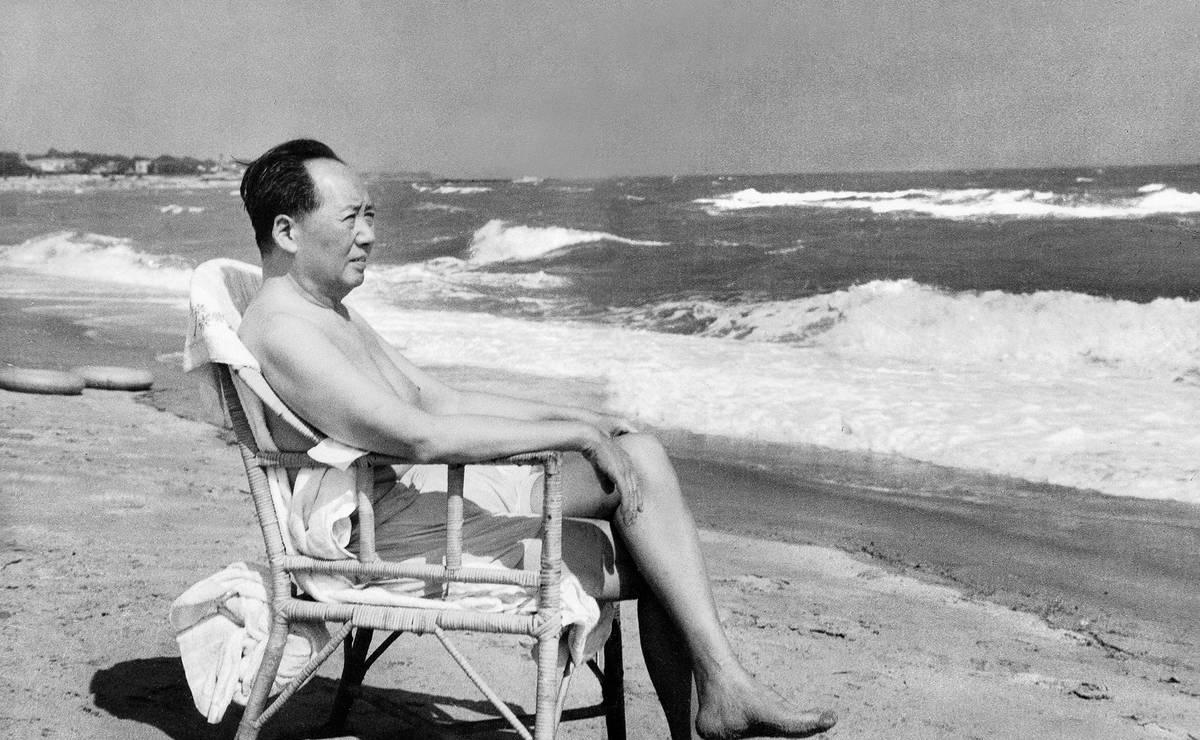

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)