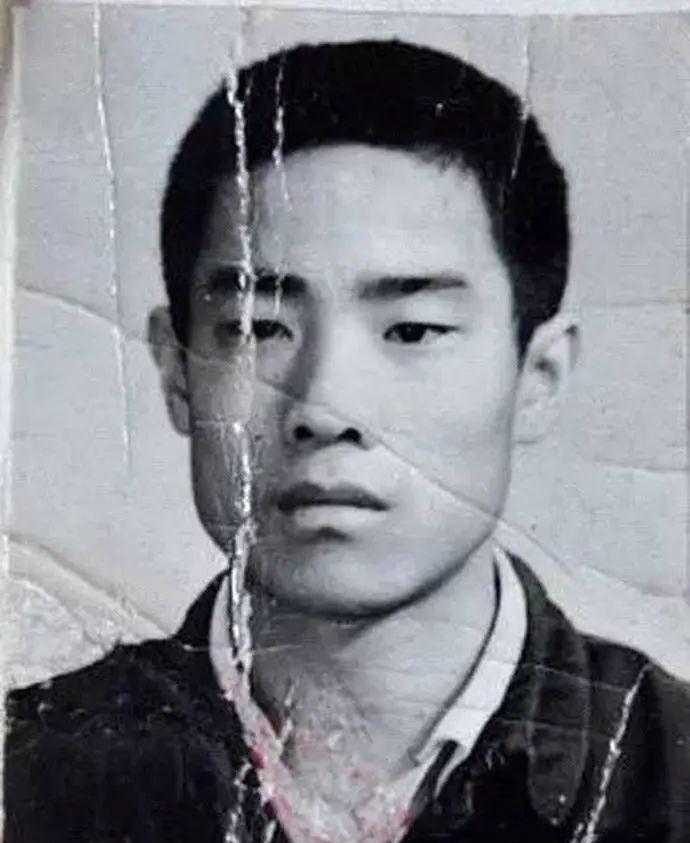

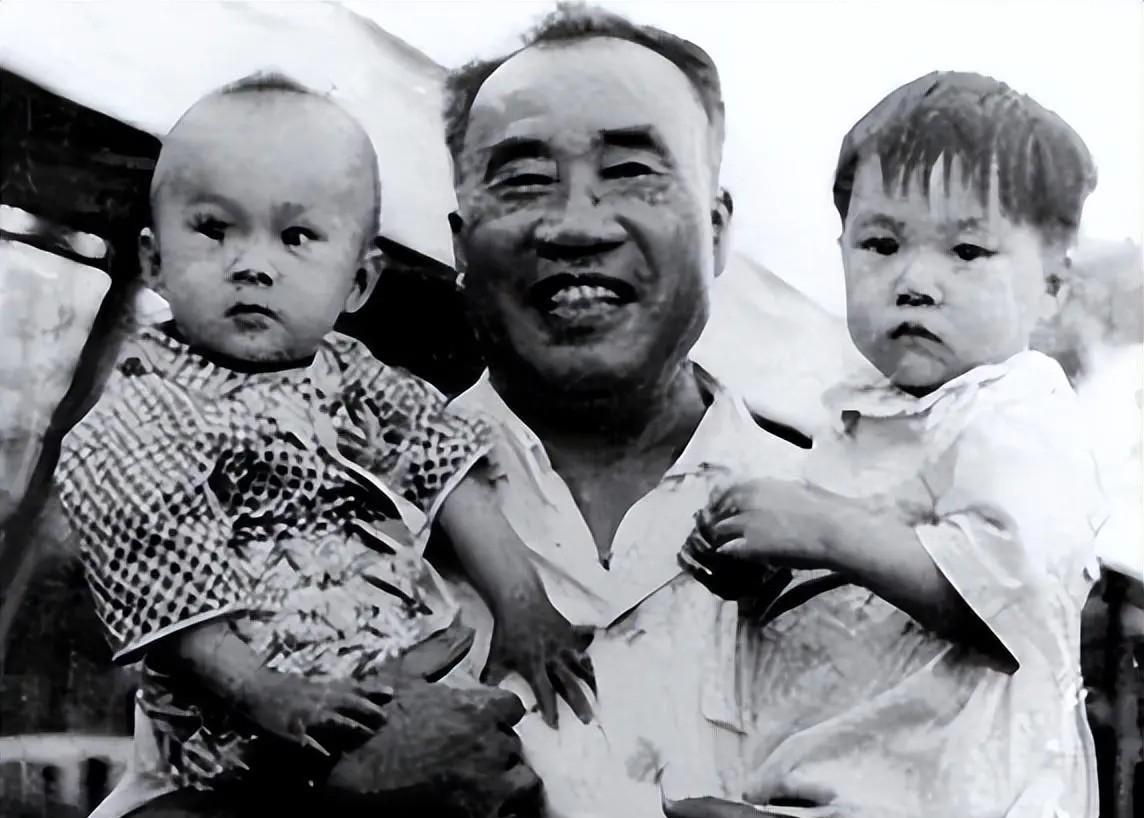

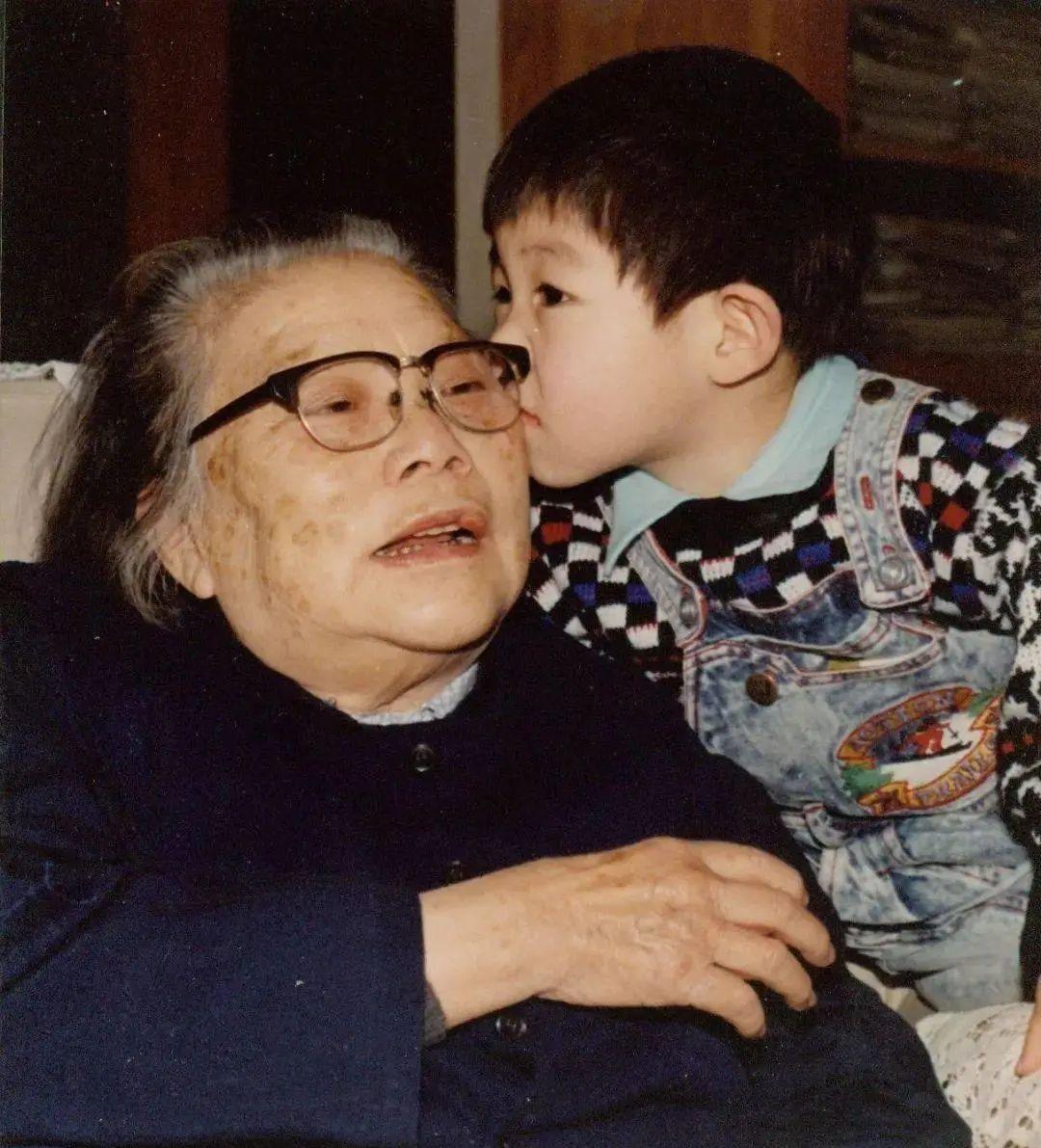

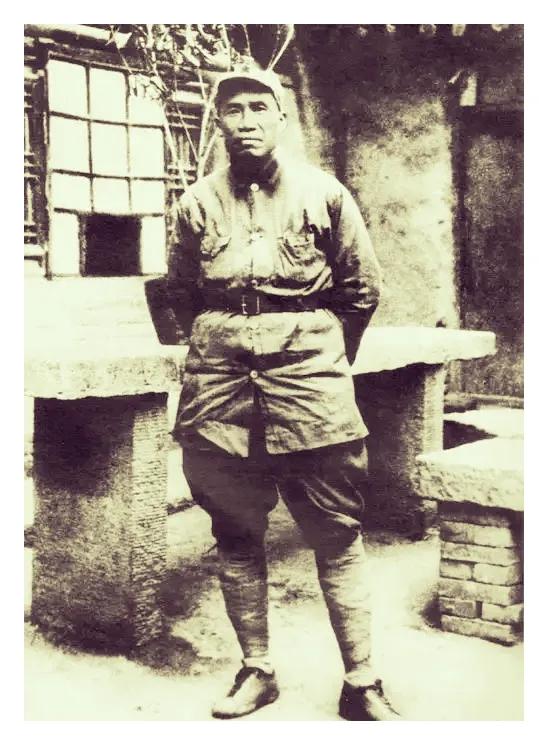

83年朱德元帅的孙子被判死刑,当时他才满26岁,为何没网开一面? 1983年9月24日清晨,天津市刑场外围拉起警戒线,一名警官低声交代:“移交完毕,十分钟后执行。”站在队伍最前面的朱国华抬头看了看阴沉的天空,没有说话。距离他出生仅过去了二十六年,距离他祖父朱德逝世也才七年,一条年轻生命就此定格。很多人不解:朱家的独苗,为何说毙就毙? 若把时间拨回到1966年春,朱德第一次抱起襁褓中的朱国华时,周围的警卫都记得元帅笑得像个孩子。他把孙子放在膝头,语气平静却认真:“规矩要从小记牢,将来别让人提起朱家时脸上无光。”那几年,元帅对子女晚辈的要求近乎苛刻——自己住平房,孩子们进公立学校,假日也只能在团部操场踢球。朱国华在这样的氛围里长大,成绩不错,脾气也算温和。班里同学直到毕业才知道他原来是“元帅后人”。 转折藏在1976年。那一年,朱德和朱琦(朱国华之父)相继去世。两根精神支柱突然倒下,年轻的朱国华像失了方向盘。铁路兵工程学院毕业后,他被分配到天津铁路局,本来是铁饭碗、好前途。可短短几个月,他就开始迟到、旷工,甚至借口“腿疼”连续两周不露面。领导约谈,他嘴上一句“改”,转身继续泡舞厅。有人提醒他要顾及家声,他反问:“家声能当饭吃吗?” 1980年至1983年间,朱国华与几个社会青年组成小团伙,专挑夜间车站、招待所“猎艳”。甜言蜜语、空头承诺、灌酒迷药,全都用过。公安部门后来统计,三年多的时间,朱国华直接参与的强奸、流氓案件达八十余起,案卷摞起来半人高。被害女子里,有人因为羞愤离职,有人远走他乡,最小的才十六岁。天津警方数次摸排,都被他的警惕性和流动性拖住。有意思的是,朱国华自诩“老朱家门面”,找对象时却常挂在嘴边一句话:“我爷爷是元帅,有事罩得住。” 1983年夏,国务院、最高人民法院和公安部联合部署第一期“严打”。“从重、从快”是那次整治的关键词,尤其针对严重暴力、流氓案件。天津警方抓住朱国华外出“猎艳”后的空档,一举锁定证据。9月初的一天,他刚进入办公室,便被十多名干警按倒在地。手铐合拢那一刻,朱国华还喊:“你们知不知道我是谁?”办案民警的回答干脆:“知道,所以更不能手软。” 案卷很快被报送北京。考虑到涉案人身份特殊,批复递到邓小平办公桌上。面对厚厚一沓材料,邓小平只留下两句话:“情节恶劣,依法从严,照章办理。”然而,中央仍决定把结果通知朱家。康克清接到电话时正在整理朱德旧稿,长久沉默后,她对秘书说:“不能因为姓朱就给罪行贴膏药。”随后,她给最高法院回电:“家法无私,家门不护丑,支持死刑。”几天后,她在《人民日报》刊登郑重声明,与朱国华断绝亲属关系。 9月24日上午十时,执行命令下达。朱国华步出羁押车时眼神木然。据在场者回忆,他最后的要求是“给我根烟”。法警递过去,他却没点着,只是攥在指缝。枪声响起,烟卷掉落尘土。现场无家属认领遗体,依法就地掩埋。 案件引发的震动不小。一些干部子弟议论:“朱国华都保不住,我们可得悠着点。”1983年至1986年,全国“严打”共判处死刑一万余人,其中不乏高干子弟,朱国华成了那波浪潮里最具典型性的标本。 回望朱国华的跌落,有三重因素值得警醒。第一,权力与血统在他眼里变成了免死金牌,他把祖父战功当成遮羞布,却忘了革命家最恨特权;第二,社会转型期价值观碰撞激烈,“灯红酒绿”对缺乏自律的人具有极强诱惑;第三,亲人离世后,缺位的家庭管束让他失去了最后一根紧箍。外界诱因再多,本质仍是个人贪婪和放纵。 与朱国华形成鲜明对比的,是堂兄朱和平。那位后来晋升为空军少将的飞行学博士,当年住同一院落,吃同样的粗粮,却把全部精力投向科研、试飞,几十年里拿下一等功三次。可见家庭环境相同,人生分岔口终究要靠自我选择。 1983年的那发子弹,并非简单结束一段罪恶历史,更像给“官二代”“军二代”敲响警钟:血脉不是护身符,姓氏也不代表豁免权。朱国华倒在法制前,正说明共和国法律的尺度不会因家世而偏移。与其说他被严惩,不如说法治的底线守住了——无差别、零特权,这才是对开国功臣最大的告慰。