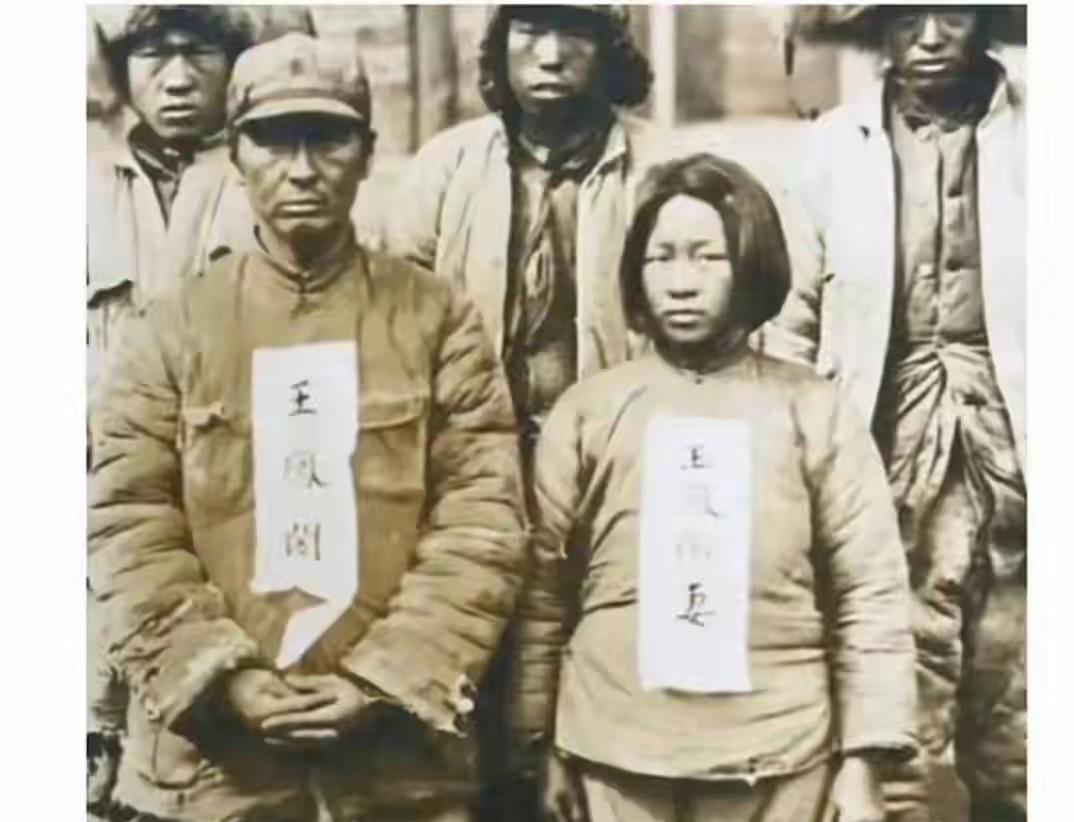

照片是王凤阁将军和妻子的照片,他们就要被日寇杀害了,可以看出两人表情严肃,但毫无惧色。 那是一张不该存在的照片,却注定成为历史的铁证。王凤阁将军与妻子,携手站在刑场中央,面朝镜头,神情肃穆,无惧生死。画面之外,是日军宪兵百般摆拍的冷酷残忍;画面之中,则是两个中华儿女以血肉之躯对侵略者发出的最铿锵的控诉。 这不仅是一张照片,它是一帧文明的裂痕,是殖民暴力的镜像倒影,更是中国抗战精神的永恒图腾。这张照片为何而拍,又为何被保留?答案残酷而荒诞。 日军在执行所谓“匪首伏法”时,刻意将王凤阁一家三口分离构图,将年仅四岁的小金子从父母身边抱走,试图制造“非家庭就义”的假相,掩盖其违反《战时平民保护公约》的战争罪行。 照片刊发于1940年2月的《盛京时报》,标题赫然写着“匪首伏法 观者如堵”。 在日本殖民者眼中,摄影不只是记录,更是操控,照片成了他们试图定义“正义”的工具,而讽刺的是,正是这张照片,成为揭露其罪行的历史物证。 照片中的细节更是耐人寻味。王凤阁穿着破旧的棉袄,双手被巨大的磨盘铁链牢牢锁住,身旁妻子同样衣着素朴,却神情坚定。 这种视觉上的对冲——极致贫瘠的物质与无比坚韧的精神——无声胜有声。两人目光并未低垂,而是平视远方,仿佛在穿透镜头、穿越时间,向后人传递一种不屈的姿态。 这种“非受难者”的目光,彻底颠覆了殖民摄影的屈辱预设。这不仅是王凤阁一个人的抗争,更是一整个家族的精神谱系。从小,他听父亲讲戚继光的故事,读母亲典当貂裘买军火的传说。 私塾里,他吹笛奏《满江红》,操场上,他带头练武术。这是一种文化自信与尚武精神的共生体,在战火中逐渐凝聚为抗日意志。而他四岁的儿子小金子,同样是这场民族浩劫中的英雄。 他拒绝吃日军发放的“亡国饭”,在狱中将慰问糖果分给难友。他的举动,不仅瓦解了日本“大东亚共荣”对儿童的教化政策,更是一种超越年龄的阶级觉醒。 对照日军在中国东北街头派发糖果取悦儿童的“慰安策略”,小金子的行为无疑是一记响亮的耳光。这场家庭的赴死,并非简单的悲壮祭奠,而是一次军事人类学层面的反抗实验。 王凤阁所在部队采用“三环战术”,以20分钟相位差交替掩护,在山地作战中成功破解日军“三三制”围剿。而果松川洞穴网络储存三年粮草的战术部署,使抗联部队在不对称战争中实现持久抵抗。 王凤阁就义前身负8处枪伤,双手被钉入磨盘,仍坚持站立赴死。日本关东军将其遗体带回解剖,试图从生理结构中寻找“超常意志”的根源。 他们找不到答案,却无意间为中国英雄主义提供了生物学实证。与此同时,暴行的物证也在不断累积。 磨盘铁钉与奉天兵工厂制式武器高度吻合,白家堡惨案幸存者证言证实同一日军部队曾使用相同刑具。 王凤阁之妻与幼子之死,更违反了《日内瓦公约》第14条关于禁止处决14岁以下战俘亲属的条款,构成东京审判遗漏的罪行。而今,这张照片的命运,早已超越影像的范畴。 刑场上的血土被民众分装珍藏,成为一种“圣物崇拜”的民间信仰;纪念馆中,那枚生锈的铁钉与那张家庭合照被并置展出,构成暴力与人性、死亡与信仰的辩证图景。 当代中国的青少年教育,也在不断回应这段血与火的历史。在通化,每年有数十所中小学开展“刑场重演说”课程,让学生通过戏剧复现王凤阁夫妇就义场景,激发历史共情。 数据显示,有63%的学生在听完小金子的故事后,对抗战记忆产生深刻认知,这种“剧场化教育”成为新时代传承民族精神的重要路径。然而,历史的和解并未完成。 日本至今仍在教科书中称王凤阁为“匪”,对平民抵抗者的污名化从未停止。而照片原件的回归呼声,也在民间持续高涨。 多个中国民间组织已向日本文部省和防卫省提出要求,公开宪兵队拍摄的全部底片,恢复历史真相的完整性。王凤阁的照片,是一张刑场的影像,也是一场文明的解码。 从摄影构图的政治操控,到抗战精神的家族谱系,再到殖民暴行的硬核证据链,它所承载的,不只是一个家庭的牺牲,更是一个民族的坚韧。 如果说这张照片曾被用来羞辱中国人,那么今天,它早已成为中国人民不屈精神的象征。那不是屈从的影像,而是控诉的子弹,是一面映照殖民罪恶的镜子,更是一座屹立不倒的精神丰碑。