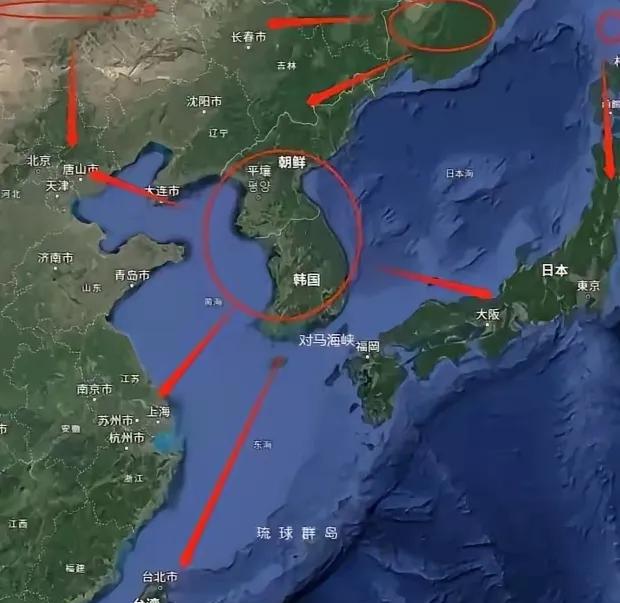

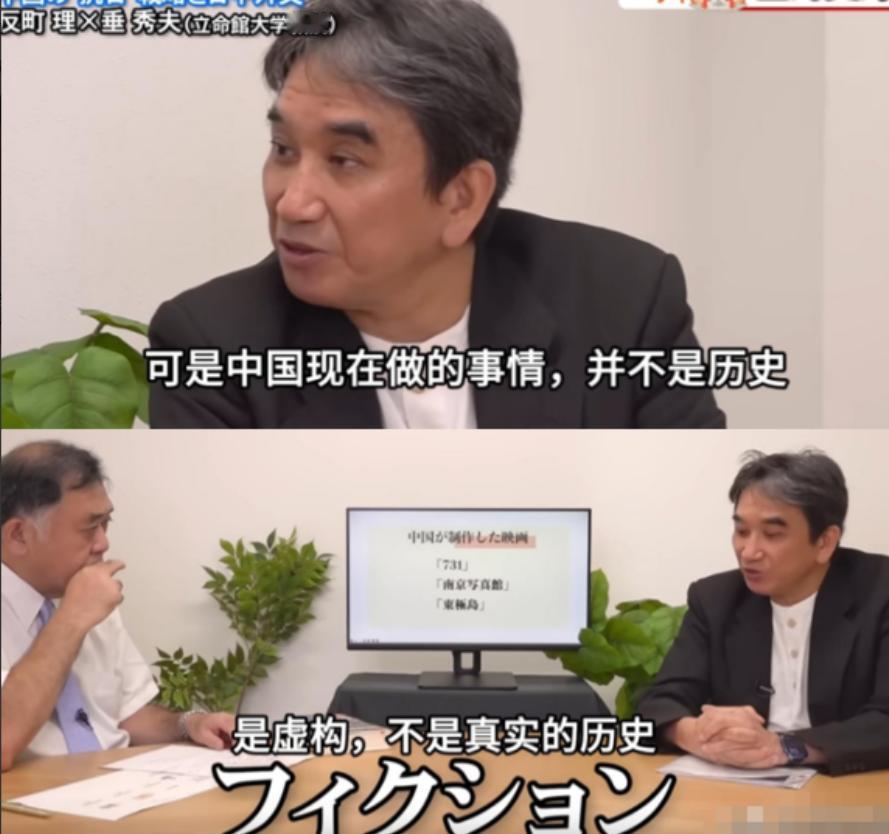

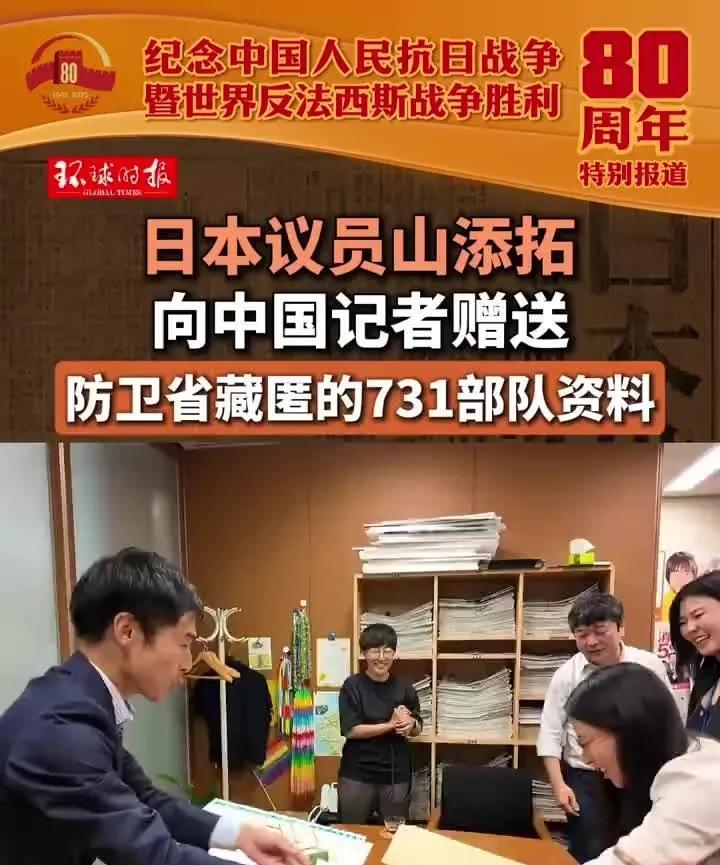

日本外务省连夜召见中国使馆人员,说《南京照相馆》《731》《东极岛》三部电影让日本“国际形象受损”,甚至提到“断交”。他们越急,越说明片子戳到真实。 深夜的东京,日本外务省灯火通明。8月25日晚,日本政府罕见地在非工作时间紧急召见中国驻日使馆官员,对中国三部历史题材影片提出强烈抗议。 声称《南京照相馆》《731》《东极岛》“严重损害日本国家形象”,甚至首次在中日近十年交往中提及“断交”可能。这一反应之激烈,令国际舆论侧目。 三部影片尚未公映,却已让日本坐立不安,背后的原因绝非只是“艺术表达”。这是一场围绕历史记忆与国际叙事权的正面交锋。 这三部影片聚焦的,分别是南京大屠杀、731部队人体实验罪行与东海岛屿主权纷争。每一部,都是对日本近代战争历史最痛的揭示。 《南京照相馆》基于南京大屠杀官方档案,呼应中国将大屠杀档案申报为联合国“世界记忆遗产”的努力。 《731》则结合近年来在黑龙江哈尔滨郊外遗址的多轮考古发现,并引用美国国家档案馆的解密文件;《东极岛》则通过大量历史地图与国际条约文本,重现了钓鱼岛主权归属的历史轨迹。 拍摄团队涵盖多所高校与历史研究机构,资料来源包括中、美、俄三国档案馆。其中《731》的史料还借助了美军战后审讯纪录,这些都是国际法庭所确认的战争罪事实。 影片所依托的不是情绪,而是铁证。日本为何如此紧张?东京的外交抗议文件中措辞异于寻常,不仅表达“不满”,更使用了“对中日关系造成严重伤害”的表述,并罕见地提及“中断政治互信”。 这是近年来日本对华外交语言中最强硬的一次。对比之下,2015年美国大片《珍珠港》在日本上映时,虽涉及日军偷袭美国本土,却未引起日本政府类似抗议。 甚至日本本土导演如山田洋次,其反战影片《弟弟》《母亲》也曾获得官方文化奖章。显然,日本不是反对“战争题材”,而是反对“揭示真相”的战争题材。 历史,在某些人眼中,只能是“可控的过去”,而不能是“无法回避的真相”。这不是第一次日本在历史问题上表现出高度敏感。 从2001年开始,日本教科书中对侵华战争的描述不断缩水,甚至出现将“南京大屠杀”表述为“南京事件”的修辞。 到2023年,日本文部科学省批准的新版教材中,对“慰安妇”制度的描述已经基本消失。历史的橡皮擦,不是偶然,而是有组织、有目标的“记忆重构”。 而这次三部中国影片的推出,实质上是对这种“历史否定主义”的一次迎头痛击。影像的力量在于可以穿越语言与立场的藩篱,将历史的苦难直接呈现在观众眼前。 正如《辛德勒名单》之于犹太人,《南京照相馆》之于中国人,不只是记忆的回溯,更是尊严的捍卫。 日本政府的强烈反应,恰恰暴露了一个关键问题:他们明白,这些影片一旦在国际上映,将在全球观众中重塑对那段历史的认知。不是中国在“炒作历史”,而是历史本身在发声。 在国际法框架下,远东国际军事法庭的判决具有不可否认的法律效力。日本曾在1951年签署《旧金山和约》,正式接受战后国际秩序。东京审判所认定的南京大屠杀与731部队罪行,不容翻案。 而当今欧洲,否认纳粹罪行已被立法定为刑事犯罪。历史修正主义在国际社会是不被容忍的,日本的做法正在挑战这一底线。 值得注意的是,日本此番外交抗议中,并未质疑影片使用史料的真实性,而是集中在“国际形象受损”这个表述上。换言之,他们的问题不是“影片是否真实”,而是“是否被看见”。 这场风波也再次提醒我们,文化产品不仅是娱乐消费,更是地缘政治博弈的前沿阵地。日本曾在2010年代推出“酷日本”战略,积极扶持ACG(动画、漫画、游戏)产业,以软实力输出文化认同。 而中国影像产品近年来在流媒体平台上的传播力快速上升,尤以历史题材为突破口,打破了长期以来话语权的被动局面。 面对日本的抗议,中国不必退缩。恰恰相反,这正是国际传播的拐点。我们要做的,不是把影片“藏起来”,而是让更多人看到,让历史说话,让真相走出去。 历史不是为了仇恨,而是为了不再重演。但如果一个国家连承认历史都做不到,又如何能赢得未来的尊重?这三部影片,不只是对过去的追问,更是对当下的回应。 日本政府越是急于阻止,越说明影片触及了他们最不愿面对的部分。历史不容掩盖,正义不容妥协。电影的镜头,照进的不是过去,而是仍在延续的责任与担当。