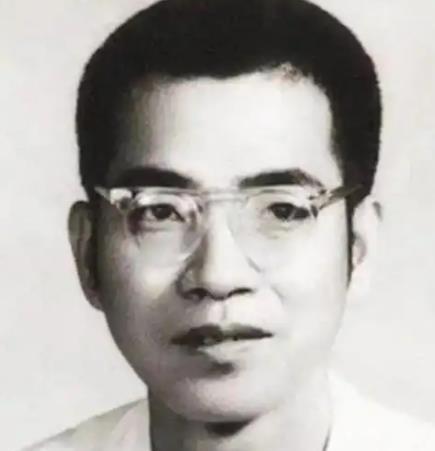

1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书 学校却因口齿不清辞退他。之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。 陈景润1933年出生在福建福州一个普通家庭,父亲在邮局上班,母亲生了12个孩子,只活下来6个,他是老三。家里穷,勉强过日子,他从小帮家里干活,但对书特别感兴趣。小学时他插班进三年级,学校条件差,但他学算术快,总是先做完作业。初中在当地县立中学,接触更多数学,课后自己钻研。 后来他回福州上高中,在英华中学,老师沈元讲到哥德巴赫猜想,他开始留意这个难题。高中三年成绩好,课余泡图书馆看数学书。1950年考上厦门大学数理系,大学四年学解析数论,发表第一篇论文,成绩一直在前列。1953年提前毕业,学校推荐他去北京工作。那时候他身体弱,一年住院六次,还动过三次手术。 他性格内向,不太爱说话,但对数学痴迷。大学时专注学习,没太多社交。毕业前学校认可他能力,安排去北京四中教书。这段早年经历让他打下数学基础,也养成自学习惯。 1953年陈景润毕业,拿着介绍信去北京四中报到。第一天找校长,福建口音重,校长听不懂,以为他是家长。他赶紧拿出信,校长才明白是新老师。校长担心口音影响教学,因为学生多是北方人。 上课时学生确实听不清,他试着慢下来念字,但一讲起劲语速就快。学生要求重复,他照做,但情况没改善。1954年学生反映到校长,校长找他谈,决定不让他上课,只批作业。后来学校以养病为由辞退他。他回福建,找不到工作,就摆书摊卖书。 摊上书少,有数学书和小人书。大人看不懂数学书,小孩看小人书,收入勉强够吃。有一天父亲带来信,是厦门大学邀请他工作。他先以为是北京的,不想去。父亲解释是厦大校长王亚南发的。 1955年陈大哥陈景桐开会遇王亚南,聊起弟弟被辞退。王亚南说能力重要,就发邀请。王亚南知道陈景润本事,安排他回厦大当资料员,还研究数论。1955年2月他当助教。这次机会让他继续数学路。 陈景润去厦大工作,环境熟,能专心研究。1957年完成论文“塔里问题”,改进华罗庚结果。厦大时他批学生作业,也自学。 1957年9月华罗庚调他进中科院数学所,当实习研究员。加入数论讨论班,研究哥德巴赫猜想。1962年升助理研究员,继续解析数论工作。 1966年发表论文证明大偶数是素数加不超过两个素数乘积,简称“1+2”。1972年再证明,1973年《中国科学》登详细版。这成“陈氏定理”。 1977年升研究员。1979年去普林斯顿高等研究院,当首批赴美科学家,参加讨论。1980年选学部委员,继续研究所职。1988年评一级研究员,还兼职教授,指导学生。 1984年得帕金森症,后多在医院。1996年3月去世,享年63岁,遗体捐医院解剖。他一生钻研数学,成就主要在数论。