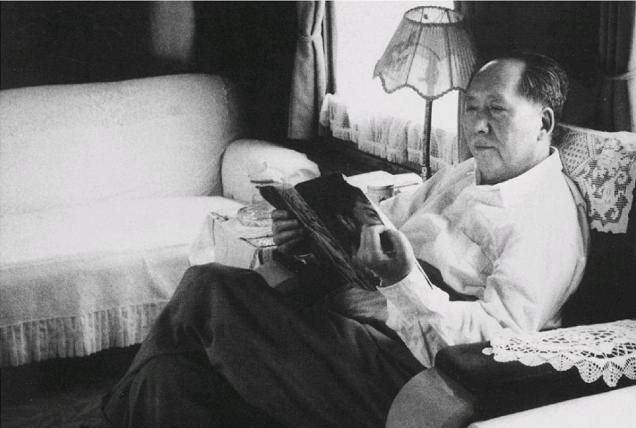

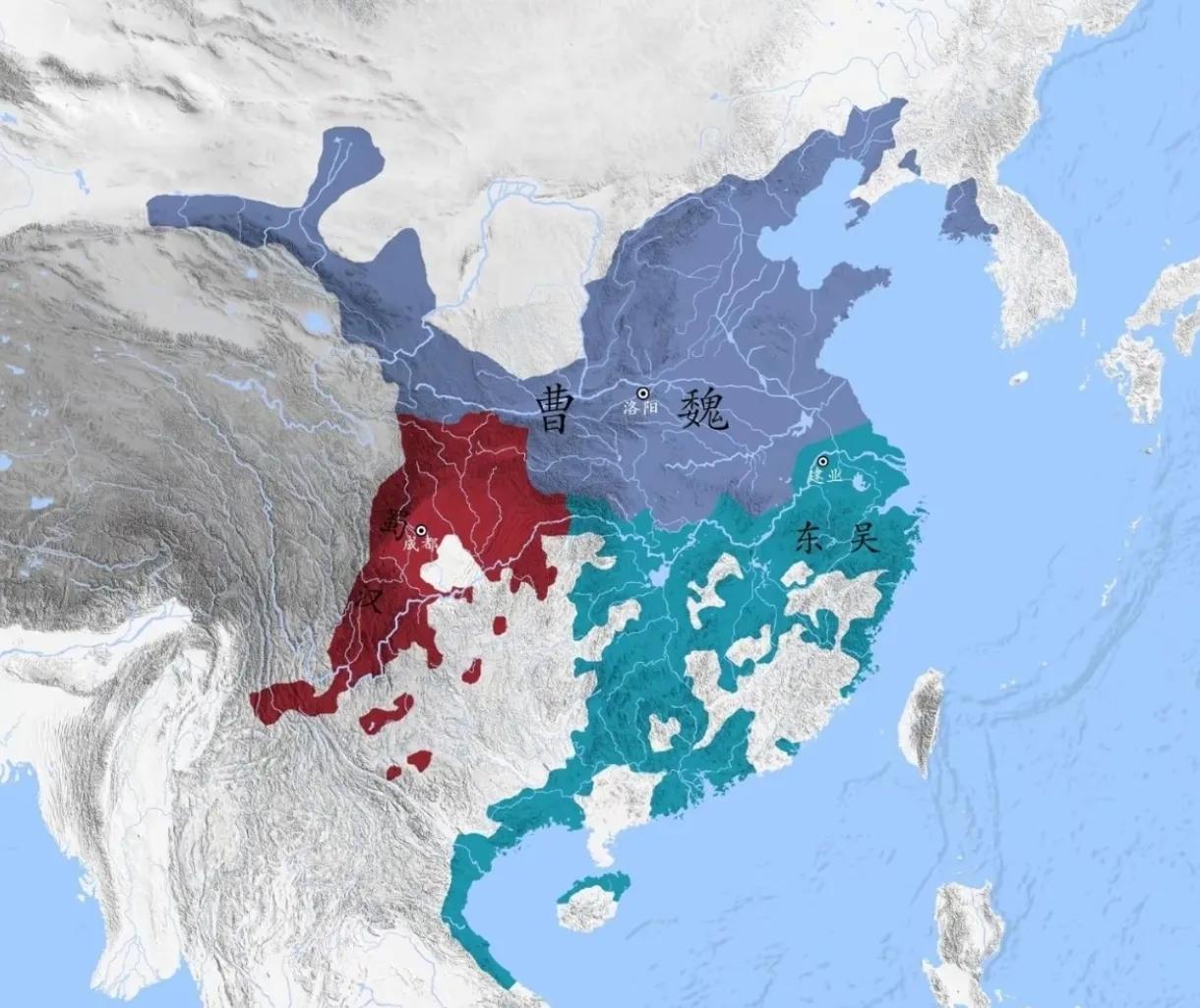

毛主席是如何点评陆逊的? 陆逊年少时便肩负重任,统率大军抗击刘备。这一情形,恰似当年周瑜挂帅迎击曹操。在当时,年轻的陆逊要指挥一众久经沙场的将领,难免有人心生不服。对于陆逊而言,这无疑是对其率兵驭将能力的巨大考验。在劲敌当前、部下质疑的困境下,陆逊既不能在敌人和部下面前显露怯弱,又不能贸然强攻,以免陷入不利境地。于是,他巧妙地抬出 “主上” 之命,以此稳定军心、树立权威。 毛主席从这一历史细节中敏锐地捕捉到了陆逊的智慧,认为其与曹营中的司马懿在稍后统兵同诸葛亮周旋时所用之计有着异曲同工之妙,遂批注道:“此司马懿敌孔明之智也” 。这简短的一句话,却将诸葛亮、陆逊、司马懿三位分别处于刘、孙、曹阵营中地位角色相近的高手联系在了一起,凸显了毛主席对历史人物战略智慧的深刻理解。在毛主席眼中,陆逊此举展现出了非凡的应变能力和领导才能,能够在复杂艰难的局势下,灵活运用策略,化解内部矛盾,凝聚军心,为最终战胜刘备奠定了坚实基础。 再看彝陵之战后,刘备大败,退往白帝城。此时,吴国将领徐盛、潘璋、宋谦等纷纷上书,主张乘胜追击,认为刘备已是囊中之物,只需继续进军便可将其擒获。孙权面对这一情况,心中犹豫不决,便询问陆逊的意见。陆逊等人则保持着冷静的头脑,他们分析局势后认为,北边的曹丕已经集结了大量军队,表面上声称要协助东吴攻打刘备,实则心怀叵测、别有所图。在这种情况下,东吴若贸然继续西进追击刘备,将会陷入腹背受敌的危险境地。 因此,谨慎从事,撤兵回防吴国内地才是明智之举。对此,卢弼引用了何焯的评论,指出大胜之后,将领容易骄傲自满,士兵容易懈怠懒惰。如果沿长江逆流而上追击刘备,军队没有足够的回旋余地,一旦出现意外,便可能前功尽弃。况且刘备久经沙场,在四川建立蜀国根基已深,他退往白帝城,很大程度上是因为曹仁率军驻扎在靠近蜀国的南郡,使其担心两面受敌,并非真的惧怕东吴一方。若东吴此时转守为攻,西进连兵,届时主客之势将会发生变化,东吴很可能陷入不利局面。 毛主席读至此,深表赞同,批下 “何评有理”。这表明毛主席认可陆逊等人在战略决策上的审慎态度和对局势的准确判断。在毛主席看来,陆逊没有被一时的胜利冲昏头脑,而是能够从全局出发,综合考虑各方因素,做出正确的战略抉择,这种深谋远虑和冷静理智正是优秀军事家必备的品质。 从毛主席对陆逊的这些点评中,我们可以感受到伟人对历史人物的深刻理解和对军事战略的精准把握。毛主席以其独特的视角,挖掘出历史事件背后的智慧与哲理,为我们解读历史提供了全新的思路。同时,这也反映出毛主席善于从历史中汲取经验教训,将历史与现实紧密结合。他深知,历史是一面镜子,通过研究历史人物的成败得失,可以为当下的决策和发展提供宝贵的借鉴。 陆逊的故事,在毛主席的点评下,焕发出新的生机与启示,让我们更加深刻地认识到智慧、谋略、冷静和全局观在应对复杂局势中的重要性。 参考:《毛泽东晚年的读书生活》《毛泽东评点二十四人物精选》