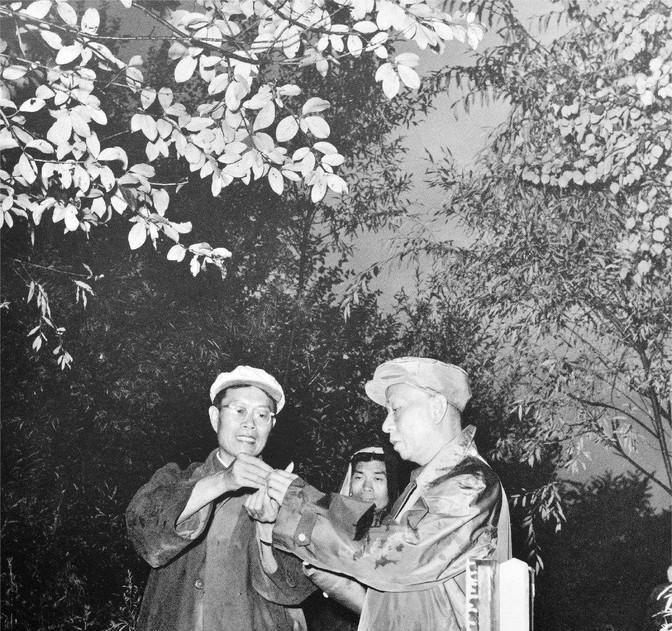

抗战中,陈赓带队于伏击日军,阵前一战士突然发问:“旅长,阵地离公路那么近,能打伏击吗?日军一过就发现了!”陈赓一愣,战士说的也在理,顿时不知怎么说。 战场上最危险的往往不是敌人的炮火,而是自己的疑虑。1938年神头岭下,当年轻战士的质疑声响起时,连身经百战的陈赓都愣住了。这个看似不利的地形,真的能打一场漂亮的伏击战吗? 陈赓,1903年出生于湖南湘乡,出身将门,其祖父为湘军将领。这个从小就有军事天赋的孩子,注定要在战场上书写传奇。他是黄埔一期生,被称为”黄埔三杰”之一,1922年加入中国共产党,1924年入黄埔军官学校第一期学习,毕业后留校工作,参加平定广州商团叛乱和讨伐陈炯明的东征作战。 从黄埔军校毕业后,陈赓的人生就像开了挂一样精彩。1927年参加八一南昌起义,1928年起在上海参与主持中央特科工作。在那个白色恐怖的年代,他凭着过人的机智在刀尖上跳舞,多次化险为夷。土地革命战争时期,他历任中国工农红军四方面军十二师团长、师长,红军步兵学校校长,红军干部团团长,参加了长征。 1938年初,山西正面战场国民党军反攻太原计划流产,日军向晋南、晋西发动攻势。担任八路军一二九师三八六旅旅长的陈赓,面临着一个严峻的挑战。潞城的日军突然增兵至三千人,这支队伍如果不加以打击,必将对根据地造成严重威胁。 陈赓盯着地图上的神头岭,这个地方距离潞城县城只有十多公里。从纸面上看,似乎是个不错的伏击地点。可当他亲自带队实地勘察后,所有人都傻眼了。神头岭其实只是个小山坡,并不是一个险要的关口,只是有一条公路在神头岭下穿过,在普通人看来并不是一个打伏击的好地方。 公路不在山沟里,而是沿着光秃秃的山梁走。两边的地势比公路高不了多少,隐蔽物少得可怜,只有一些破旧的工事散落在路边。在这种地方打伏击,不是明摆着让日军发现吗?众人面面相觑,都觉得这仗没法打。 可陈赓偏偏选择了这里。他的理由很简单:正因为地形不险要,敌人才会放松警惕。那些废弃的工事离公路最近的只有二十米,日军天天从这里过,早就习以为常了。只要伪装得好,藏在敌人鼻子底下反而不容易被发现。 3月15日夜里,部队开始进入阵地。按照陈赓的要求,攻击部队要尽量靠近公路。如何隐蔽成了关键问题。陈赓拄着手杖,挨个阵地检查,把自己的经验毫无保留地传授给战士们:踩倒的草要顺着风向扶起来,工事上的旧土不能碰,每个细节都不能马虎。 就在这时,一个年轻战士开口了:“旅长,这地方怎么打埋伏呀?离公路这么近,可别让日军发现咱们了。”这话说得陈赓都愣了一下,战士说的确实有道理。在场的人都静静地看着陈赓,等着他的回答。 陈赓想了想,还是那副乐观的样子:“这地方我看是不错的,只要大家伪装得好,敌人踩到了也发现不了。要是发现了,大家回来批评我,好不好?”说完,大家都笑了。接着他话锋一转:“要是伪装不好,被发现了,怎么办?”那战士答:“你批评我们!”陈赓摇摇头:“那可不行,暴露了,还当什么八路军,回家算了。” 第二天一早,1500名日军果然出现了。先头部队是骑兵,散散漫漫地就过来了。日军骑着高头大马,马蹄子都快踩到战士们的伪装上了,可愣是没发现。等日军大部队进入伏击圈,陈赓一声令下,战士们猛打猛冲。 这一仗从上午一直打到下午,共歼灭日军1500余人。此战被日军称为八路军的”典型游击战术”,与长生口、响堂铺伏击战一起,被称为华北抗战史上的”三战三捷”。 神头岭一战的成功,充分证明了陈赓的军事智慧。他不按常理出牌,偏偏在看似不利的地形上打了个大胜仗。这种逆向思维,正是优秀指挥员的特质。抗战胜利后,陈赓任晋冀鲁豫野战军第四纵队司令员,1949年任第二野战军第四兵团司令员兼政治委员,继续在解放战争中发光发热。 新中国成立后,陈赓任云南省人民政府主席、西南军区副司令员兼云南军区司令员。1951年参加抗美援朝,1952年被调回国内创办哈军工。1955年被授予大将军衔,1961年3月16日在上海逝世,终年58岁。 那个在神头岭质疑陈赓的年轻战士,后来怎么样了呢?这场看似不可能的胜仗,又给我们什么启示?欢迎大家在评论区聊聊,你觉得陈赓当时是如何化解战士疑虑的?