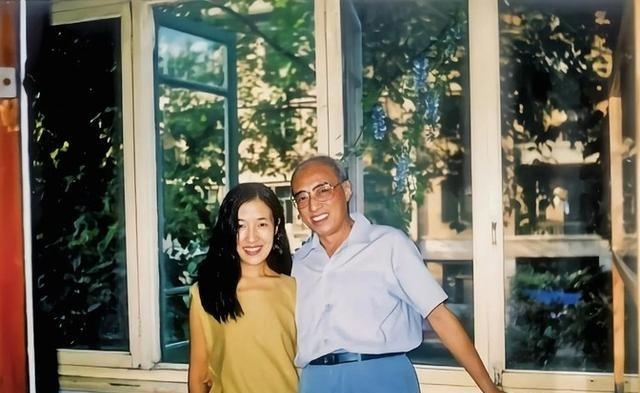

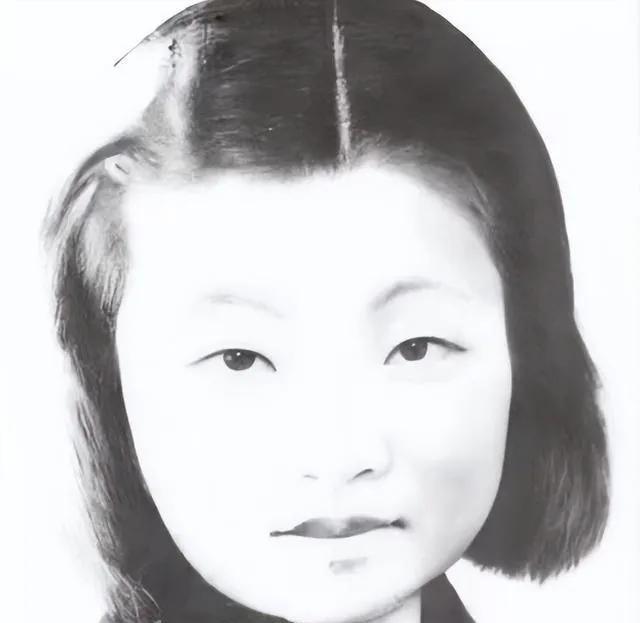

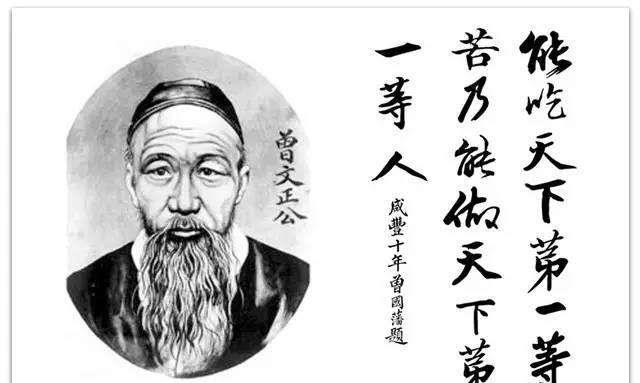

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平。张严平的父母不同意,后来当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 杨南生1921年12月29日出生在缅甸仰光一个华侨家庭,两岁时随父母回到福建海澄县。他从小接受教育,1939年考入西南联合大学航空系,1943年毕业获得学士学位。毕业后进入工厂从事机械设计,1947年公费留学英国曼彻斯特大学,攻读塑性力学硕士。1950年回国,加入国防工业,投身火箭技术开发。他主持建立中国第一个火箭发射场,组织团队勘测地形和搭建设备。1950年代末,指挥研制新中国第一枚探空火箭,监督发动机测试,在戈壁靶场完成发射,数据传输成功。他还参与第一辆解放牌汽车的部分机械组件设计和组装。 作为固体火箭专家,杨南生领导多项工程。1965年率队研制直径300毫米固体发动机,进行6次试验,全都命中目标。他主持创造中国第一台固体发动机,推动探空火箭发展。1970年负责东方红一号卫星第三级固体发动机研制,团队反复试验药柱配方,解决表面裂纹问题,最终点火成功,将卫星送入轨道。他主导巨浪一号导弹两级发动机研发,历经多次试车,克服不稳定燃烧难题,1982年水下发射试验成功。杨南生获得国家一级教授称号,享受特殊津贴,当选国际宇航科学院院士。他一生低调,专注于弹塑性断裂力学教学与研究,指导学生实验,在国内外发表10多篇论文,成为西北工业大学该学科带头人。1990年享受政府特殊津贴,1991年被航空航天部批准为有突出贡献的老专家。 张严平1957年出生,大学毕业后进入新华社,成为科技报道记者。1982年她接到采访杨南生的任务,那时刚职业起步,对科学领域充满热情。她家庭普通,父母是职工,对女儿婚姻持传统观点。张严平后来成为高级记者,获得多项新闻奖项,但一直低调生活。 1982年,张严平作为新华社年轻记者,接到采访火箭专家杨南生的任务。她原本只是完成工作,却没想到这次接触成了两人缘分的起点。杨南生没有摆专家架子,跟她聊起文学音乐,从贝多芬到莎士比亚,两人交流投机。这次采访让张严平对他留下深刻印象。 采访结束后,两人开始通信。杨南生在信中分享科研心得,张严平回复新闻见闻。信件不限于日常,还涉及人生艺术哲学,渐渐从笔友转为精神依靠。1985年,张严平主动表白,杨南生犹豫过年龄差距和社会压力,但最终接受这份感情。 张严平把恋情告诉父母时,家里反应激烈。父母坚决反对,认为29岁女孩嫁给65岁男人太离谱,担心女儿生活受拖累,甚至觉得杨南生就是普通老头。反对声浪高涨,张严平试图解释,但父母态度异常坚定。 直到张严平说出杨南生身份,事情才转变。他是中国航天功臣,国家一级教授,享受特殊津贴,参与东方红一号卫星和巨浪一号导弹,为国家奉献大半生。父母从愤怒转为震惊,重新审视这个人。他的成就和品格,让他们承认这或许不是荒唐婚姻,虽然仍有犹豫,但不再激烈阻拦。 1986年6月2日,杨南生和张严平在西安结婚,婚礼简单,只有几名亲友出席。他们生活不算富裕,但精神充实。杨南生继续投身科研,张严平忙于新闻工作。两人相互扶持,杨南生闲暇陪张严平读书讨论,张严平用支持温暖丈夫。27年婚姻里,感情越来越深厚。 杨南生一生奋斗航天事业。他参与东方红一号作为中国第一颗人造卫星,巨浪一号奠定海军战略基础。他的工作低调却意义重大,直到晚年仍在出力。他曾说过一生只做几件事:搞出固体发动机,开辟固体大门;搞出东方红一号第三级发动机;搞出巨浪一号两级发动机。作为首批回归留学生,他从英国回来后,带着任命书去戈壁,率领年轻团队开拓火箭技术。 2013年3月5日,杨南生在北京因病去世,享年92岁。张严平整理遗物时,更深刻感受到丈夫的无私伟大。她后来出版回忆录《君生我未生》,记录他们的爱情和杨南生的贡献。书中用朴实文字,写出杨南生的坚持和两人相濡以沫岁月,让更多人了解这段故事。