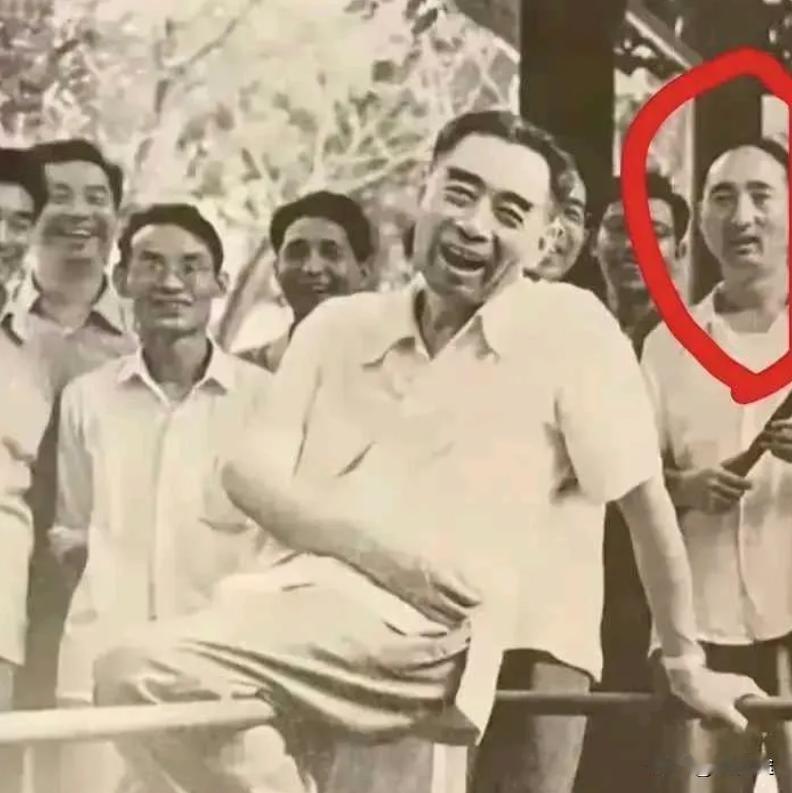

谁知道周总理身后这个人是谁?看着有点面熟,就是一时想不起来了。 1961年的夏天,北京的香山安静得有些古典。 树叶在风里翻动,影子落在青石板上,明暗交错得像老电影的胶片。那天周恩来来了,和一群电影界的人结伴游园。 有人记下了这一幕——不是刻意的构图,像是随手按下的快门。 照片里的周恩来在前,神情松弛,嘴角带着笑。 稍稍靠后,有个男人半侧着身,手里捏着一把折扇,衬衫的领口开着,在阳光下泛着白光。 他看起来有些拘谨,又像在等人说话。 这人叫陈强。 要是在电影院的暗厅里遇见他,大多数人第一反应不是“演员”,而是“黄世仁”。《白毛女》里的那个地主,礼帽压低,眼神阴冷,说话像刀子。 他把反派演得太像了,以至于台下有人气得差点冲上台揍他。 那时的观众是带着情绪走进剧场的,分不清戏里戏外,连部队都得出条规矩:看戏时子弹不许上膛。 陈强凭着这个角色,被选进了新中国的“二十二大电影明星”。 评选的想法是周恩来提的——电影院不能只挂外国人的像,中国也得有自己的明星。 那是一个需要“代表”的年代,英雄自然是代表,反派也能是代表,前提是你演得够真。 陈强算是唯一的例外,他让观众从恨到记住,甚至记了几十年。 照片里的陈强,没有黄世仁的狠劲,倒像个走亲戚的长辈,手里折扇轻轻合着。 那是一个和舞台隔了几步远的陈强,笑意不多,神情也不夸张。 只是站在周恩来身后,侧过脸,安静地看着眼前的什么。 那一刻谁也没想到,这个男人的二儿子,会在二十多年后,把中国的小品舞台搅得翻天覆地。 陈佩斯的故事,不是从光鲜的剧场开头的,而是从荒凉的草原上。 十五岁,他离开北京,去了内蒙古插队。 风沙打在脸上,混着土腥味钻进鼻子,连咳出来的痰都是黄的。 干活的时候,肩膀上压着十几块砖,砖的棱角硌得骨头疼,脚下是松软的沙土,走不了几步,腿就发酸。 晚上躺在炕上,外面脚步一响,他就从梦里蹿起来,心跳得快,背上湿一片。 饿是常态。 回京探亲时,他能盯着家里的猫粮看半天。 那种眼神父亲看懂了——如果不进这行,可能连饭都吃不饱。 陈强松了口,儿子进了八一电影制片厂,从跑龙套干起。 长相并不占便宜,反倒带了点“坏相”,站在喜剧的舞台上,有一种天然的讽刺感。 父亲的经验、片场的磨练,让他慢慢在喜剧里找到了自己的调子。1979年的《瞧这一家子》,父子俩第一次在银幕上搭档。 片头是一张黑白的全家福,片尾换成彩色的笑脸,全片不过九十分钟,却像把观众从旧日拉到当下。 银幕上的他们吵嘴、较劲,像极了生活里的父子。 观众笑的时候,不会去想这背后藏着的分寸:父亲的老辣、儿子的试探,既交锋又互相成全。 真正让陈佩斯被全国记住的,是1984年春晚上的《吃面条》。 一个简单的场景,两个人,一碗面,外加几个夸张的动作,就把无数家庭的春节笑声点燃了。 他讨厌用喜剧去说教,坚持观众有权单纯地笑。 这种坚持不迎合,后来成了麻烦。 春晚后台的关系像一团毛线,谁都想理出自己的线头,陈佩斯不想绕,就干脆离开。 离开的过程并不潇洒。 和父亲拍《父与子》时,他跑遍全国找制片厂挂靠,没人答应,只能自掏腰包拍。 这部片子成了国内唯一一部没牌照就上映的电影。 那几年,他在台前还是笑脸,台后却常常疲惫得不想说话。 一次演出事故不断,台上咬牙完成节目,台下对搭档说:“这么多年,也该走了。” 离开春晚后,他转向话剧。 成立大道文化,在城郊找块地,盖起房子,搭舞台。 巡演一跑就是几百场,观众不多,却自由。 他开始琢磨喜剧的根——它不是单纯的笑,而是笑里带着痛。 早年拍戏时,他光着脚在地上跑,被蒺藜扎得血流不止,台下的人全在笑,没有人注意他脚下的血。 他说,那一刻才明白,喜剧是残酷的,笑有时并不道德。 这种领悟,被他写进了话剧。 《戏台》里,戏成了政治任务;《惊梦》里,风雪中的戏班唱完戏,抬头望天。 那不是表演的姿势,更像一种倔强的活法。 他说喜剧演员像古代的祭司,装成神,装成鬼,把世俗搬上舞台。 陈强在香山的折扇,陈佩斯在舞台的眼泪,隔着几十年,像同一条线上的两个结。 一个定在夏日的阳光下,一个定在舞台的聚光里。 照片只是一个瞬间,风吹过松林的声音早就散了,可那个站在周恩来身后的男人,还在镜头里低着头,折扇合在手里,不动声色。