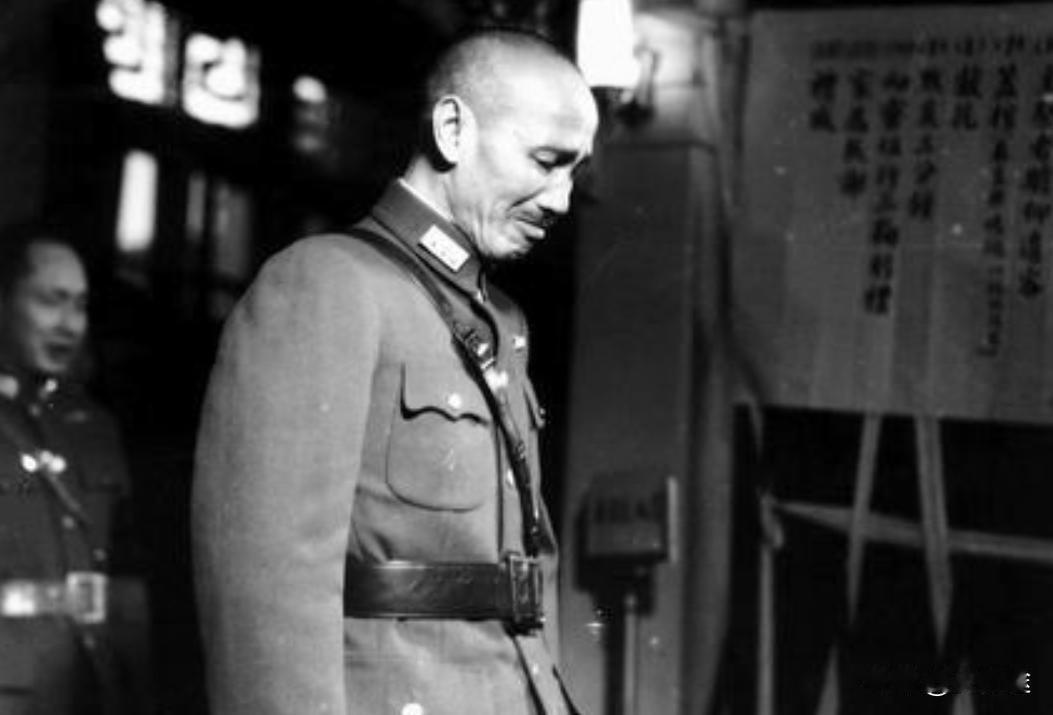

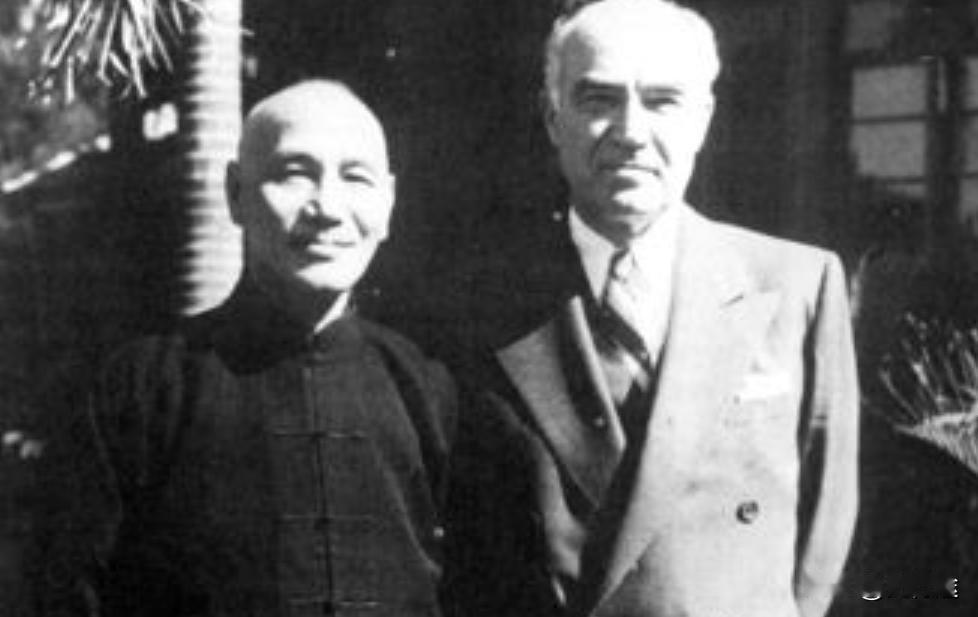

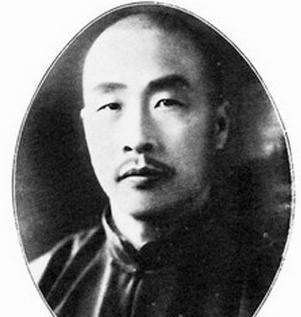

蒋介石这辈子最恨的三个人,如果不是他们,自己就不会败逃台湾 长江在春天的光里并不温柔,水色混着泥,打着旋向下游推去。 江面很宽,宽到让人觉得对岸是另一种世界。那年四月的夜里,成排的小船切开水面,桨叶有节奏地翻飞,桨声、号子声、炮火声搅在一起,像一口沸锅。 炮弹在城头炸开,火光照出灰白的城墙,守军的影子在火光里乱晃。防线没撑多久,就像一块脆皮,轻轻一碰就碎了。 城里乱得像开了锅。 官员们用布口袋装金条,沉得两个人才抬得动;档案用麻绳胡乱一捆,塞进箱子里;有人带着孩子哭着找船,有人急得丢了帽子还不知道。码头的空气闷热、潮湿,混着汗味和煤烟味。 没有人回头看一眼江对岸,那是他们不愿承认的另一条路。 其实,败局早在几个月前就写进了地图。 淮海战役一结束,北方的气候变得沉重。上海的米价一天三次换牌子,连米行的伙计都骂累了。 部队里,士兵翻着口袋找不到半块干粮,军官在黑市换钱。电报从华盛顿传来,措辞冷得像石头。会议室的地图被摊得皱巴巴,纸边翘起,手指压也压不平。 派系之间各算各的账,命令传到前线时,战机早凉了半截。 蒋介石那几年的日记,字锋急躁,墨迹压得重重的,反复出现几个名字。 第一个,马歇尔。 美国人,退役将军,带着总统的使命来中国,说是调停国共冲突。 会客厅里,他总是神情平和,像在谈天气。 可他的建议,让国民党把精锐抽调去东北,说那是牵制苏联的要地。 东北的风雪没有赶走共产党,反倒让长江以南空了心。更让人窒息的,是美国在这个节骨眼上掐了军援,把谈妥的军火改成高价租借,还一拖再拖。 抗战时的盟友情分,在一纸文件里化成了冷冰冰的条款。 第二个,李宗仁。 桂系的掌门,早年一起打过仗,也在北伐的营地里吃过同锅饭,但从来是各走各的棋。桂系有自己的兵马和地盘,中央的命令到他那里总要被打个折扣。 1949年初,蒋“引退”,位置交到李宗仁手里,本想缓一口气。 李宗仁上台后旗帜鲜明地要和谈,战场上的调度松得像漏风的房子。桂系部队执行命令时留三分余地,美国人开始对他投去探寻的目光,把他当作备胎。 对蒋来说,这是屋檐里突然伸出的冷刀,比外面的炮火更让人寒心。 第三个,斯大林。 抗日那几年,苏联和国民党握过手,签过《中苏友好同盟条约》,蒋一直指望他们在东北问题上帮上一把。 可战后,苏军撤走时,把地盘和成堆的武器交到了共产党手里。 这一步,像是把棋盘直接推向另一方。蒋介石感到自己被甩在国际政治的角落,喊不出声,也无处申辩。 这三个人,在他笔下像三根倒刺,扎在不同的方向。一个是外部大国的算盘,一个是内部权力的裂缝,一个是盟友的转身离开。把怨气集中在这三个人身上,听起来利落,讲起来简单。 可真相比这更深。国民党的腐烂不是一天两天。 军饷被贪,物资被吞,士兵上阵要自带干粮。地方军阀各守一方,中央的命令落地时已经变了味。战场调度迟缓,前后方像在两个季节。 外面的天色早已变了。冷战的阴影笼罩下来,美国和苏联忙着各自划地。美国希望中国安稳,不愿深陷泥潭;苏联在中共的身上看到了更顺手的棋子。蒋介石的个人意志,在这股潮水面前像一叶孤舟,能划动,却左右不了流向。 归咎于三个人,是政治上的简化,也是心理上的出口。这样说,党内好统一口径,自己心里也有个交代。但即便没有他们,国民党的船也在风浪里摇摇欲坠。 腐败、经济崩溃、民心离散,这些深到骨里的裂缝,早晚要把整艘船撕开。 台北的雨夜,书房的灯黄得像旧羊皮纸。 案上的日记摊开,纸页被反复翻动,边角卷起。蒋介石一笔一画地写下那些名字,笔尖偶尔顿住,墨点在纸上晕开。窗外雨声密集,海风从缝隙钻进来,带着咸味和湿气。他抬头看了看窗外的黑,像是想起了什么,又低下头去。 江水还在流,隔着海峡,灯火在远方一闪一闪。那一年的春天,被定格在潮湿的夜色里,像一幅无法翻页的画。

西格玛

这话说的,被活捉的确不用去台湾了。