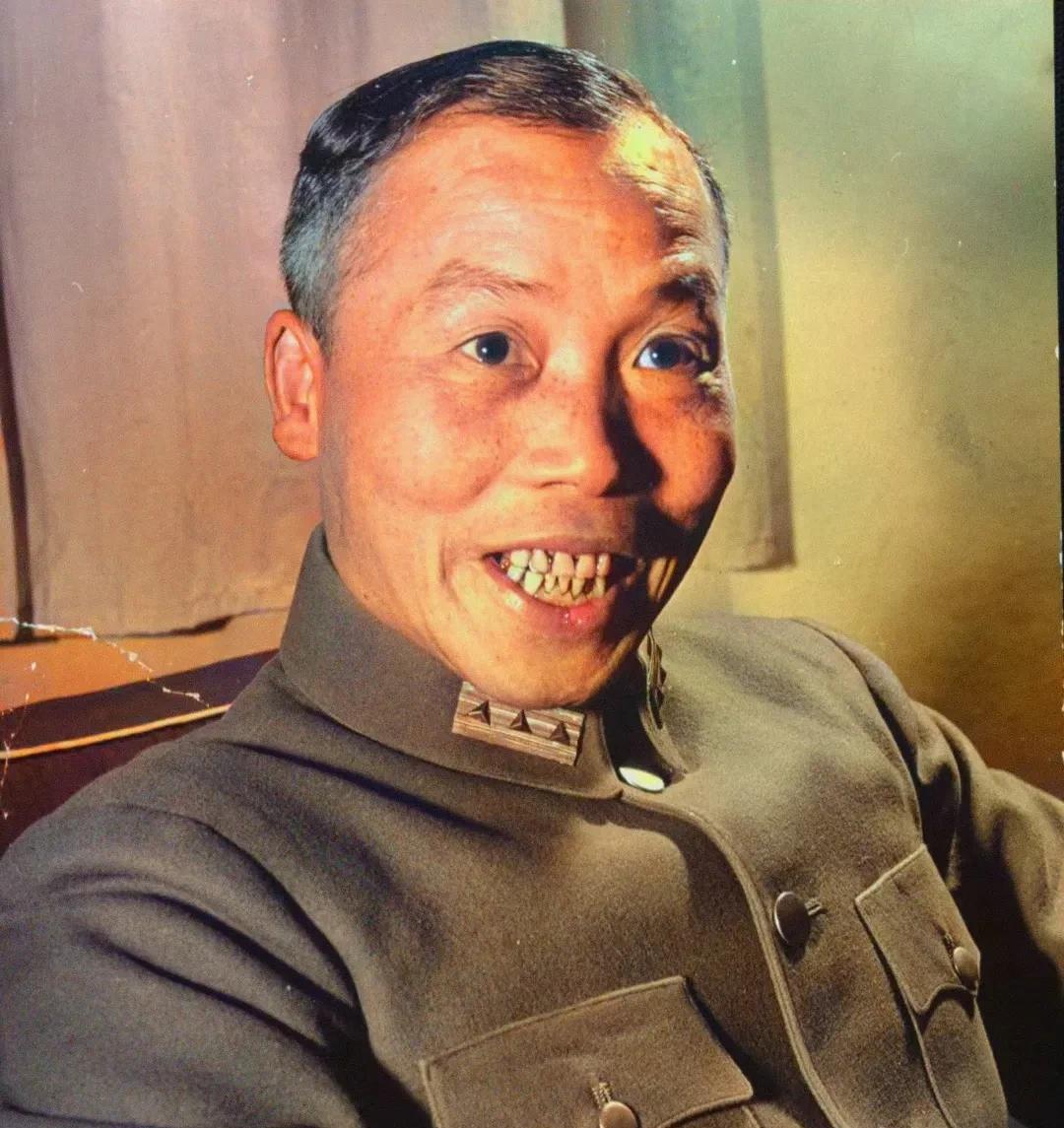

这是毛主席和朱总司令在天安门城楼上合影,拍摄于1966年。从1928年开始就没有分开过,“朱毛不分家”,这个令人尊敬和敬畏的团队,创造了全世界最伟大与辉煌的业绩。 金秋的风吹过城楼,旗面鼓起,阳光压在檐角,泛着温和的光。 镜头里的人群层层叠叠,视线不约而同地凝到两位并肩而立的身影。 有人把焦距推到尽头,屏住呼吸,等一个微小的点头,一个招手的幅度。那一刻,并肩这个词有了实物的形状:一前一后,一左一右,不是刻意摆出的对称,是多年战场与会议桌上磨出的默契,像山里常见的并根树,枝叶偶有各自方向,根却紧紧缠在一起。 往回走,走到井冈。 山路窄,石头湿,雾在林间打团。队伍穿林而过,衣角和露水撞在一起,发出细碎的响。 1928年的会师并不豪言,更多是看得见、摸得着的合拢:人马、枪械、粮袋,把分散的力量交到一张桌上,地图压住边角,手指在溪谷与村落之间移动,围坐的人一句一句对齐认识。 那是一个把“能不能活下去”摆在最前面的时刻,也是在这件大事上,政治判断与军事经验并肩站定。一个擅长在山与群众之间找路,一个在行军与火力之间算账,两种本领像两条绳,拧在一起才带劲。 从此,“不分家”不再是口头话。 队伍转进、据点转移、夜行军、白天的群众工作,难处一件件冒出,又一件件压过去。 路上总有人回头看那两位的站位:险处,先行一步;疑处,停下来再核。 偶尔会有争执,桌上摊开的方案会有不同的箭头,语气抬高,椅子腿与地面发出一点刺耳声。 等声音落下,一人把笔递过去,另一人把地图角抚平,箭头改在同一条线上,灯便能熄一会儿,第二天的队伍还能动起来。 时间拐向陕北时,考验换了名目。枪声暂缓,争的是方向。一场会把,话锋直指中央路线,空气发紧,旁听的人甚至忘了喝凉茶。 问话对着朱德,逼他表态。回答不长:“不能反对中央,要在统一领导下把队伍带过去。”这句平常话像钉子,钉在木头最结实的位置;连着的一句更直白:“朱毛在一起好多年,要让‘朱’去反‘毛’,做不到。” 后来人提起这段,总爱引一句“临大节而不辱”。听上去像碑文,落回情境,更像一盏不晃的灯。 回到更琐碎的日常。 井冈的山路上,挑粮的人影连成线,肩头的扁担吱呀作响。 朱德把扁担搭上去,步子不快,稳,鞋绳勒住脚背。 战士的草鞋容易烂,夜里围火而坐,他把一双破鞋拿在手里翻看,粗麻绳在指间一绕一绕,残口被补好。 第二天清晨,鞋放在帐篷口,主人摸到时怔了一下,问是谁做的,没人吭声。类似的小事还有许多:把马让给伤病员,把干粮推给掉队者,行军时把帽檐压低,尽量挡住旁人脸上的雨。 往前再走些,南昌的夜里,街灯昏黄。 那把驳壳枪沉沉地贴在腰间,事后有人在金属上刻下十个字,等于把某个时刻钉住。枪是冷的,人心是热的,热到了不得不提前两小时把事情做下去。 若干年后,那把枪安静地躺在玻璃柜里,游客俯身,自己的倒影与金属的冷光交叠。 许多重大的节点,总有一个可以握在手里的物件为证,那是历史愿意留下的“手感”。 战火过去,生活换了一种形式继续检验人。 北京的冬天总干得发响,水龙头转开,只接半盆,毛巾拧得很实。 饭桌旁常年“三菜一汤”,两素一荤,筷子头换来换去,照顾到不同口味。工作人员想给做两套新衣服,说外事场合体面些,他摆摆手,手背青筋起伏,像刚打完结。 工资表上,元帅的格子空着,年复一年没去填,直到遗物清点,账目才被人讶异地摊在纸上。 家乡的乡亲千里迢迢想来投奔,他托人劝返,说“回去种地更好”。 倒也不是冷面,隔了几日,又让小辈来京读书,学费一笔一笔从工资里划。 将“公私”两字拆开摆在桌上,公的部分不动,私的部分也不张扬,这种分寸感在战争里叫“纪律”,在和平时叫“操守”。 1960年,他回到仪陇。 风从山坳里穿过,尘土扑在裤腿上。地方上有人提议建旧居陈列馆,他说不必,改做学校。说这话时,脸上的皱纹往两边散开,像在把一条路让给孩子。墙砌起来,窗户装上,课堂里读书声混着鸡鸣狗叫,乡下的日子开始有另一种节奏。 世人称颂功勋,最易堆词藻;把人间烟火添进去,功与勋才不至于被风一吹就飘。 到了晚年,工作还在手上。 一次会见前,冷气房坐了许久,时间推迟,嗓子有些发紧。等宾客入席,仍把笑意托上来,像从前扛枪时把枪口托高半寸。 回家后病了,医生叮嘱休息,他惦着下午的安排,非得让秘书去交代清楚才放心。 人到老年,最容易向沙发与被褥认输,他没有。那条绷带一样的意志,从井冈裹到北平,再裹到人民大会堂,拉得紧,不肯松。 另一边,毛泽东对朱德有一组稳定的评价,不繁复,也不猎奇:度量大,意志硬,不争光,不抢前。把这些词按在不同年代的照片上,几乎都对得上。 说“朱毛不分家”,不是把两个人抹成一个影子,而是承认在关键节点上,他们把彼此的短板遮住,把长处叠加。