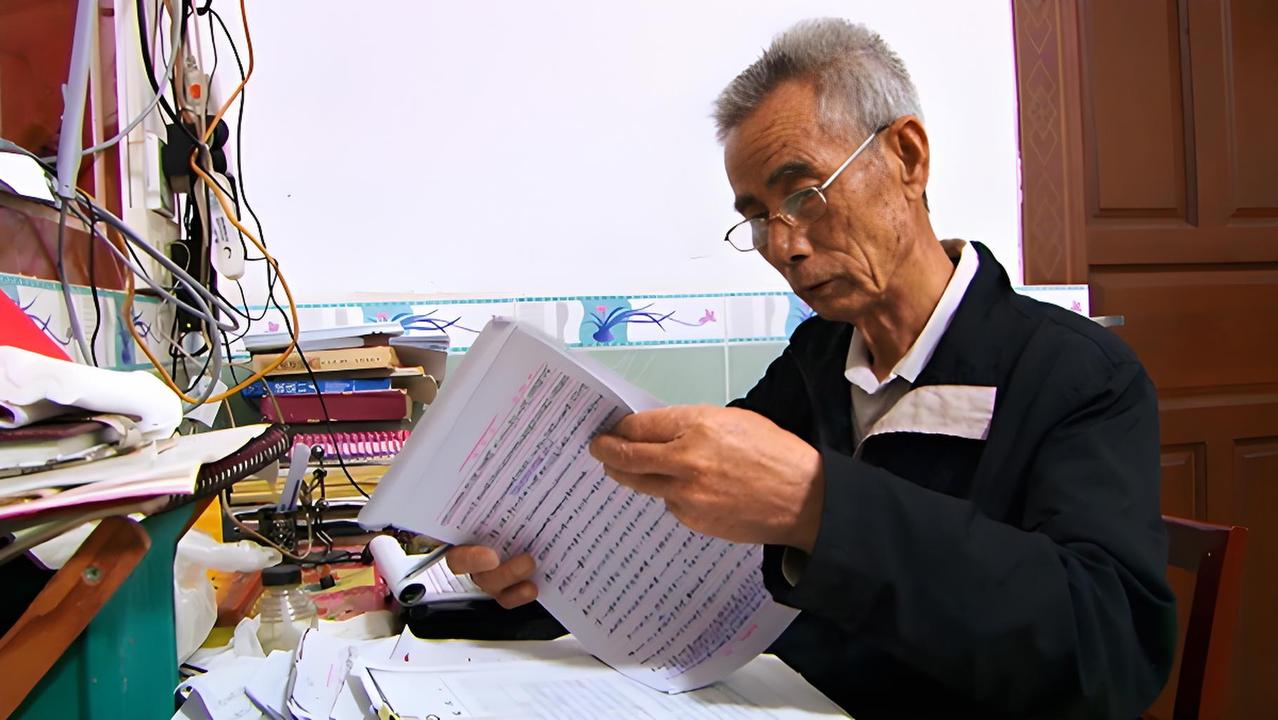

汪康夫因强奸罪入狱10年,出狱后申诉55年,十余名涉案女子证明当年未被强奸,媒体也为他鸣不平,为何法院仍坚持维持原判? 1966年5月,社教工作组突然带走汪康夫时,案卷里只有三份手写材料:两位教师与学生的“谈话记录”,以及一份强调他“出身反革命家庭”的调查报告。 没有被害人陈述,没有物证,甚至起诉书连犯罪时间地点都未写明。教师曹静安后来向法院承认,学生证词是“追问出来的”,自己“不能完全肯定说有也不能说无”。 而当年所谓被强奸的女学生尹福贞,数年后在回信中错愕质问:“若因我害老师坐牢,实在冤枉!重审我必作证。” 这种荒诞延续到司法程序。自1978年汪康夫开始申诉起,法院的驳回理由始终在循环往复:先是断言被害人翻供乃“串通所致”。待2016年媒体曝光,当年涉事女生洪仔妹面对镜头坦言“他们捏着我手按手印”时,2021年江西检察院仍以“基本事实清楚”驳回。 表面看是程序问题。莲花县1999年从吉安划归萍乡,导致案件像皮球般在两地法院间踢了二十年:萍乡中院称“非终审法院无管辖权”,吉安中院让找省高院,而省高院始终沉默。 但更深层的是历史案件翻案的政治成本。代理律师王飞点破关键:“案发于特殊时期,平反等于承认当时司法系统崩溃。” 1966年的定罪依据本质是阶级斗争逻辑——社教工作组将汪康夫父亲曾任国民党军官作为犯罪动机,用阶级成分代替证据链。推翻此案,无异于揭开特殊时期司法的集体创伤。 更反讽的是,司法系统对“新证据”的认定标准在汪案中显露出机械性。最高检驳回申诉时强调,被害人改变陈述“不足以认定为新证据”。 但若十余名关键证人集体倒戈都不算新证据,什么才算?这暴露了历史冤案复查的悖论:法院要求新证据足够颠覆旧判决,却忽视旧判决本身的证据本就脆弱如沙塔。 当江西高院近年每两年平反一起冤案,汪康夫案却因触碰特殊时期红线,成了司法纠错机制始终绕开的“房间里的骸骨”。 汪康夫半辈子的申诉,本质上是一场与司法系统权威感的孤独较量。他曾在信中自嘲:“受害人不知受害,加害人怎认罪?” 这话刺痛人心之处在于:当司法系统用“维持原判”来捍卫判决权威时,却让个体承担了全部代价。 他因强奸犯身份被开除公职,务农维生,子女在歧视中长大;代课获奖却因“前科”被拒转正。法律意义上的污名像慢性毒药,侵蚀了他作为教师最珍视的清誉。 媒体关注曾带来短暂曙光。2021年最高检受理申诉时,网友帮汪康夫制作视频、撰写请愿书,女儿为他开通微博更新进展。但舆论热度褪去后,司法系统仍回归封闭逻辑。 最终他留给世间的最后一句话仍是悲怆诘问:“法院从无证据证明我有罪,而我用一生证明无罪。” 这何尝不是对司法责任倒置的控诉——当法院将自证清白的重担压给被告,正义的天平早已倾斜。 2022年秋,汪康夫的葬礼上没有悼词提及“清白”二字。但此案留下的叩问未消失:当一桩冤案的所有直接关系人都承认错误,司法系统却因维护历史权威而拒绝纠错,这种“权威”究竟在保护什么? 或许正如一位法律学者所言:历史冤案的平反从不是技术问题,而是司法系统能否与过去割席的勇气问题。汪康夫等待半世纪的那纸无罪判决,终究成了测量这种勇度的标尺——遗憾的是,标尺已随他埋入黄土。 素材来源:2021-07-26 12:15 澎湃新闻