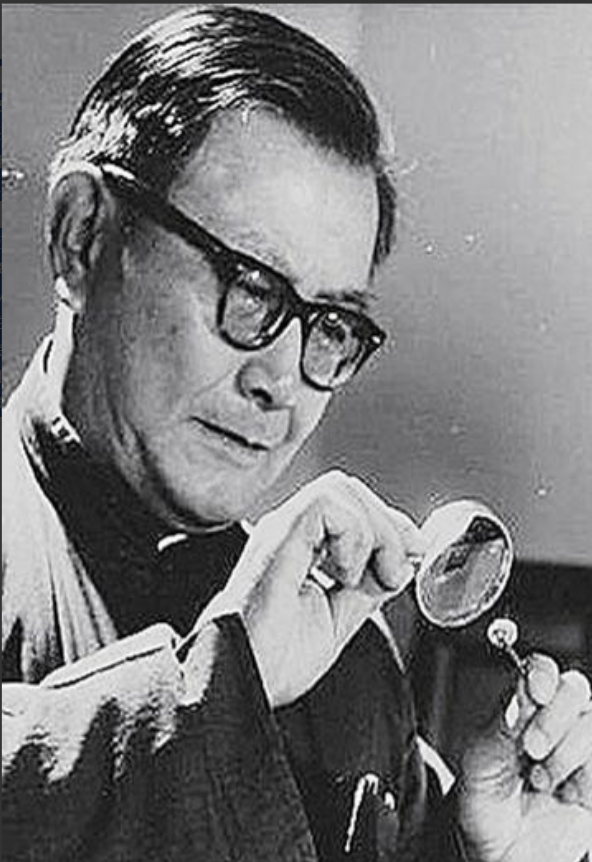

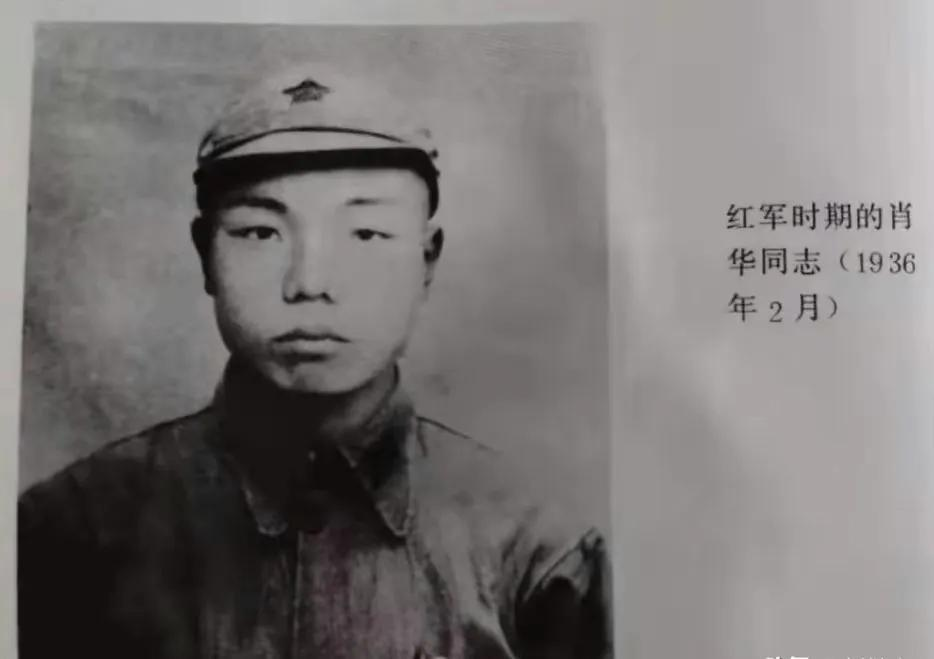

1965年,彭德怀冒雨探望邓华,在门口停下,警卫员:怎么不进去? “彭总,现在是晚上七点整,雨有点大。”1965年10月的一天,成都市东大街的路灯被雨幕拉成一条条金线,警卫员景希珍将雨衣又往彭德怀肩上扯了扯。彭德怀摇了摇头,说:“20分钟路程,湿点算什么。”这句对话,成了他此行全部的“行军命令”。 彭德怀的成都之行,本来是一份公事——担任三线建设委员会副主任,实地踏勘西南工业布局。可刚到省委招待所,老人家就打听起一件“私事”。招待所服务员随口一句“邓华同志就住在永陵附近”,点燃了他心里那簇火苗。地图铺开,他戴上花镜,手指在成都市区那片密密麻麻的街巷间来回,像是在战场推演进攻路线。找到坐标时,他甚至轻轻“嚯”了一声——那是志愿军出征前,指在朝鲜地图上的同一个动作。 夜色降临,小雨成丝。景希珍递来口罩。彭德怀把口罩挂好,扣上军帽,雨伞也懒得撑,径直出了招待所。两人一路步行,雨水沿着帽檐滴到军大衣上,溅起细小的水珠。彭德怀没说话,脚步很快,像赶夜行军。不多时,邓华家的老式木门就出现在眼前,屋里昏黄的灯光透出窗棂。 透过半开的窗帘,彭德怀看见一个魁梧的身影在客厅踱步,偶尔停下翻翻资料。那身影他太熟悉,抗美援朝战场上并肩五年,举手投足都认得。景希珍正要上前敲门,彭德怀抬手挡住:“算了,就这样看看吧。”他把伞柄往地上一顿,目光没有离开窗户。 这一站就是半个钟头,直到屋里灯光熄灭。转身时,雨线顺着他脸颊滑落。景希珍忍不住:“您不是最讲‘见面沟通’吗?怎么不进去?”彭德怀把军帽压低,低声说了一句:“有些局面,硬闯会给老部下添麻烦。” 为什么不进去?答案得追溯到两人二十余年的交集与分合。土地革命时期,一个在红三军团,另一个在红一军团,虽同属朱毛的“老班底”,但井冈山的山峦挡住了相识的机会。抗战年代,邓华任团政委长驻冀晋交界,彭德怀在八路军总部调度整体战局,两条作战线依旧没有交叉点。 真正让二人并肩的,是1950年10月的清川江。那时朝鲜战火烧到鸭绿江边,中央决定出兵。彭德怀受命组建志愿军,可临时搭建司令部谈何容易?时间紧迫,他干脆把正在辽宁义县整训的四野第13兵团原班人马整体“移植”过来,当场宣布:“兵团司令部改为志愿军司令部,邓华任副司令员。”一句话,捆绑起两位三十年代就闻名的将领。 入朝前夕,邓华看完侦察数据后只说一句:“敌人在增援,两个军顶不住。”他建议再添两个军。彭德怀没回办公室,直接在山脚的指挥所拍板同意。紧接着,邓华提出再加一个军掩护交通线,彭德怀又点头。多年后彭德怀回忆:“邓华心思细,善做保底的准备。” 1951年春季第五次战役,参谋部门主张全面反击,邓华却坚持“分段、穿插、分割”,理由是我军补给吃紧、兵员疲劳。彭德怀在会上没完全采纳,战役打了五十多天,歼敌七万多,也付出同等伤亡。收兵清点数字,彭德怀自嘲:“不听邓华言,教训摆眼前。”从那以后,两人一个负责全局,一个专盯细节,配合愈发默契。 1952年,彭德怀被召回主持中央军委日常工作。离开之前,他把志愿军帅印亲手交给邓华。“志愿军打到停战,也要有你的署名。”彭德怀如此交代。事实证明,邓华指挥的上甘岭、金城反击等多场硬仗,让美军不得不坐进板门店。停战协议签字那天,邓华把炭笔戳在纸上,墨迹很重,他说:“这一笔,替彭总也签。” 胜利回来,本以为可以携手在军委继续冲锋,可1959年庐山会议骤变。彭德怀被诬为“反党”,邓华的辩护被归到“同一伙”。自此,彭德怀被“特写”关注,邓华则调任四川省副省长,两人都远离了战略指挥席。政治风向如此,彭德怀怎敢贸然上门?一步踏进门,那不是握手,是连累。 雨夜伫立的背影,道出将军的克制与自尊。对一位曾指挥百万大军的统帅而言,推门只需举手之劳,可推门之后的连锁反应,或许让老部下再度被“聚光”。彭德怀宁可冒雨,也不愿再给邓华添半点风险。这考量,不是怯,也不是疏离,而是战场之外,对政治环境冷静到近乎残酷的判断。 邓华那晚不知道门外有人,但他后来通过其他渠道听闻此事。据当时在四川省政府工作的干部回忆,邓华沉默良久,只问一句:“他没受凉吧?”再无下文。两位老战友的情谊,就这样被一场秋雨定格在门口。 “文化大革命”开始后,彭德怀被囚,邓华同样受冲击。1973年,邓华进北京治病,得知彭德怀病危却无法相见,扭头对护士说:“朝鲜一起上过阵地的人,如今想见一面都难。”一句话说完,躺回病床,没再开口。彭德怀于1974年11月病逝,邓华直到1977年才重返军事科学院,随即着手为彭德怀翻案收集材料。那是一段险象环生的奔走:查档、写报告、找当事人作证……一次次写到深夜,他常把眼镜摘下来揉眉心,“只要材料扎实,总有人得把账算清。”