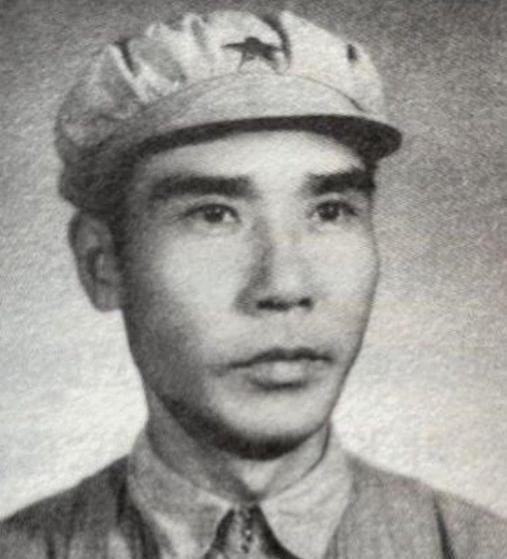

他的传奇故事被拍成电影,后成开国少将,活到2019年,享年107岁 “1949年4月20日深夜,贺敏学探身过来,压低嗓子问:‘老熊,先渡江打前站,行不行?’”寒风刮过江面,浪声拍打木船,熊兆仁抬头,只说了两个字:“必须!”一句话,决定了一支先遣队的命运,也为一部后来家喻户晓的电影埋下伏笔。 接下来的五个小时,先遣大队在黑暗中划水、泅渡、潜伏。天空响起三颗红色信号弹,江南山头随即燃起三团火光,位置与事先规划一分不差。火堆旁,熊兆仁手握步话机,声音沙哑却肯定:“我们在这儿,安全。”这一幕,十年后被写进《渡江侦察记》的剧本,只是银幕上把人物名字换成了“刘连长”。 很多人问,为何偏偏选中这位瘦高的闽西老兵做内应?答案得从二十年前说起。1912年,熊兆仁出生在福建永定一个客家贫农家庭。13岁,他先后在毓秀学堂、上湖公学、下湖公学辗转求学。阮山等进步教师把几本油印《共产党宣言》偷偷塞给学生,他读得眼睛通红,干脆把同学拉到祠堂里办夜校,“读书救国”在少年心里很快升级成“拿枪救国”。 16岁,他报名参加闽西红军独立团,不满一年就升排长。此后三年,部队番号三换、战线百转,唯独不变的是“游击”二字。1934年,中央红军长征,他奉命留下坚持南方游击。那段日子,缺枪少弹、补给被敌封死,队伍每次集中都要对暗号才知道对方是否存活——靠的是耐心,更靠胆识。 抗战爆发后,南方游击队被改编为新四军。熊兆仁先当连政委,再当特务营政委,最后干到苏浙军区分区副司令。江南水网密布,他摸索出“以船为马”的打法:夜泊白荡湖、日伏芦苇荡,一次偷袭就能敲掉敌人一个据点。国民党报纸骂他“水鬼司令”,他却笑说:“会游泳也是本事。” 时间进入解放战争,苏浙皖边地势复杂,秘密交通线九成以上依赖当地群众。熊兆仁干脆住进老百姓家,白天帮修水渠,晚上和交通员画简易地图。地方党组织说,“熊司令来后,皖南老妈妈第一次知道解放军不拿群众一针一线是什么含义。” 渡江战役前夕,27军要选一个人去江南搭暗桩,条件是:熟水性、懂情报、会指挥地方武装。聂凤智、贺敏学一合计,名单只有一个:熊兆仁。于是就有了文章开头那一夜。先遣大队顺利完成任务,正是这份“从湖州到芜湖,敌伪据点、兵力、火力、浅滩、水深”逐点标注的情报,保证了解放军主力横空一跃。1950年,上海电影制片厂准备拍摄“渡江侦察”题材,编剧找到27军求素材,看到那份情报原件时,啧啧称奇:“真实戏剧性,比虚构还过瘾。”电影上映后,全国票房第一,但电影院外排队的很多观众并不知道,银幕外的原型仍在军区埋头训练新兵。 1955年,授衔仪式在中南海怀仁堂举行。走到授衔台前的人,肩章一亮——少将。三级八一、二级独立自由、一级解放勋章同时挂在胸口,金灿灿,却也沉甸甸。授完衔,他没去合影,转身回到驻地,理由简单:“部队得备战,拍照留给记者就行。” 1983年离休,按理说可以回福州或厦门颐养天年,熊兆仁却搬到皖南山区。他拉着身边几位老同志凑在一间茶馆写信,十三位老红军轮流签名,把梅坎铁路、棉花滩水电站等基础设施规划阐述得清清楚楚。“没铁路,山里再多矿也出不去;没电站,企业连机床都带不动。”信写了厚厚一沓,从地委到省里,再到北京,件件有回音。梅坎铁路如今已成国家Ⅱ级干线,皖南人逢年过节仍会提起“熊将军那封信”。 晚年,他做事依旧雷厉。一次下乡调研,乡干部劝他坐车,他摆手说路太窄不安全,硬是徒步走完全程。四十里山路,他换了三次拐杖,却没叫一声累。随行医生忍不住小声嘀咕:“人家九十岁,您也是九十岁,差距咋就这么大?”老人笑出声,说了句“习惯了。” 关于“扶贫将军”这一称呼,最早出现在地方报纸的1995年专版。记者原本想写“老将军心系老区”,他却摇头:“扶贫不是口号,是责任,谁年轻谁先上,我老了,只能用嘴。”事实却是,他往返北京、合肥、龙川几十次,平均每趟车程超过千公里。项目落地后,他常站在水电站坝顶看施工进度,烈日下皮肤晒得微微脱皮,身边人劝他注意身体,他只说:“修好了,我才睡得踏实。” 2019年春天,107岁的熊兆仁病危。临终前,他没有特别叮嘱,只留下两句话:“资料要进档案馆,别丢;剩下那点补助,全捐老区。”护士记录完,抬头见他已合眼。消息传出,沪宁线上那天汽笛齐鸣一分钟,梅坎铁路不少司机自发拉下慢车弓,算是一声迟到的致敬。 电影《渡江侦察记》在电视台重播时,人们看着片尾滚动字幕“谨以此片纪念无名英雄”。其实英雄并不无名,只是他一生不爱提名。107年,战争、建设、扶贫,每一个节点都像他的火堆信号,亮过即收,不留下一丝炫耀。作为后人,我们或许难以复制他的经历,却能记住他当夜在江边说的那一句“必须”——那是责任,也是信念。