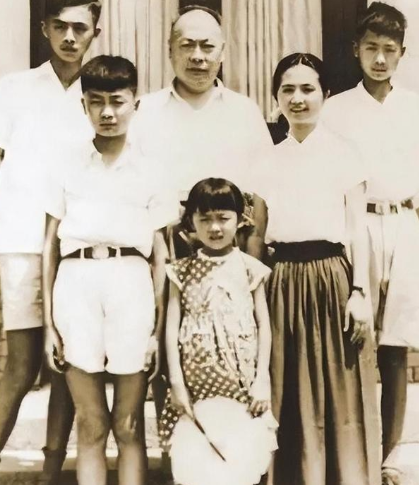

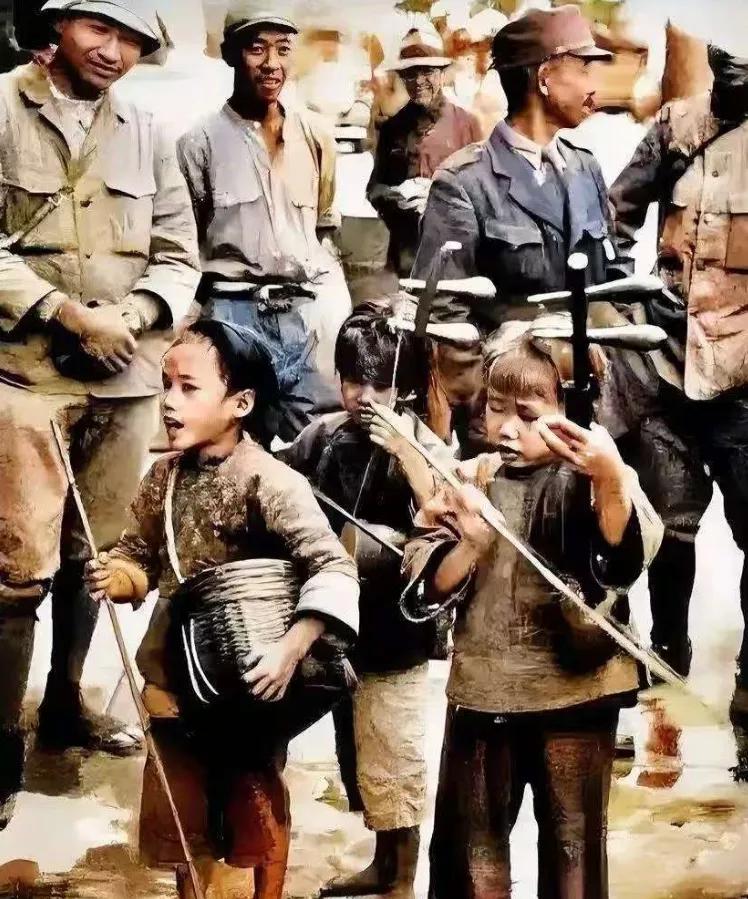

1968年,72岁的茅以升在发妻离世后,向六个子女提出续弦的想法。子女们虽未明确反对,但当他说出那位女子的姓名时,全家顿时变了脸色。长子更是直言:"若她进门,我们便断绝关系!"然而茅以升仍执意将那位女子迎娶进门,更令人意外的是,这个重组家庭还多了一个女儿。 【消息源自:《桥梁人生:茅以升的荣耀与孤独》2005年中国工程院出版社;《家庭》杂志1993年特刊《父亲的最后二十年》;社会科学文献出版社2012年《裂变的传统》】 1989年初冬的北京医院特护病房里,93岁的茅以升正用颤抖的手指摩挲着那封"来信"。信纸上的字迹有些歪斜,但内容让他浑浊的眼睛泛起微光——长子茅于越终于原谅了他。老人不知道,这封署着"不孝儿于越"的谅解信,是守在病床前的小女儿茅玉麟含着眼泪仿写的。就像四十多年前他在图纸上精心计算桥梁荷载那样,这位中国现代桥梁之父的人生,也在精确平衡着事业辉煌与家庭破碎的重量。 时间倒转回1946年的上海霞飞路,刚完成钱塘江大桥壮举的茅以升,正在好友家的客厅里局促地搓着手。当21岁的权桂云端着茶盘走进来时,这个50岁的桥梁专家突然结巴起来:"权、权小姐,听说您在银行做事?"年轻姑娘抿嘴一笑:"茅先生造大桥都不怕,怎么见我倒紧张了?"这句玩笑话让两人都红了脸。那时没人想到,这场寻常的茶叙会成为这个家庭地震的震源。 南京颐和路的宅院里,茅以升的原配戴传蕙正在给留学英国的长子写信。这个受过新式教育的传统女性,在丈夫修建钱塘江大桥的六年里,每天清晨都要对着报纸上的工程新闻发抖。有次听说桥墩被炸,她当场把热茶泼在了自己裙子上却浑然不觉。此刻她笔下还写着"汝父近日沪上工作顺利",殊不知丈夫已在上海法租界给权桂云置办了寓所,他们的女儿茅玉麟已经会叫爸爸了。 1949年秋天的坦白现场突然爆破。新中国的"忠诚老实运动"中,茅以升在单位会议室里交代了这段婚外情。当组织派人到南京调查时,戴传蕙正在修剪院子里的月季。"茅太太,您知道权桂云同志吗?"剪刀"当啷"掉在青砖地上,她转身时带倒了整盆花。当晚大女儿发现母亲在浴室用牙刷拼命刷自己的舌头,刷得满嘴是血——这个受过高等教育的女性,用最原始的方式发泄着被欺骗的耻辱。 "爸,您要是敢把那个女人带进门,我就从钱塘江大桥跳下去!"1950年春节的家庭会议上,刚从英国回来的茅于越拳头砸在茶几上,震翻了茅以升的眼镜。长子永远记得母亲发病时的场景:她会在深夜突然冲进厨房,把所有碗碟摆成桥墩的形状,然后蹲在角落喃喃自语"要塌了要塌了"。六个子女轮流看守着精神失常的母亲,而父亲总说"工地有事"匆匆离去,其实多数时候是去了上海那个"家"。 1968年戴传蕙去世后,茅以升做了一件让子女集体爆炸的事——在发妻百日祭刚过就迎娶了权桂云。婚礼那天,权桂云特意穿了件旧式旗袍想显得庄重些,却在门口被茅于越拦下。"权阿姨,"长子故意用这个刺耳的称呼,"您知道我妈临终前最后句话是什么吗?她说'桥修好了吗'。"新娘手里的喜糖撒了一地,而新郎官躲在书房不敢出来。这场婚姻就像没有桥墩的悬索,注定摇摇欲坠。 晚年的茅以升总爱翻看家庭相册,但相册里有三张被撕走的痕迹——那是长子于越留学前最后的全家福。权桂云去世后,只有小女儿玉麟还常来探望。有次老人突然问她:"你说钱塘江潮为什么每天准时来?"女儿正疑惑,听见父亲自言自语:"因为潮水不用选择,而人总要选错。"1989年11月12日,当茅玉麟握着父亲逐渐冰凉的手时,窗外正有群鸽子掠过北京的天空。她想起小时候父亲说过,桥梁最危险的不是建造时,而是通车后——每个缝隙都可能藏着一生的遗憾。