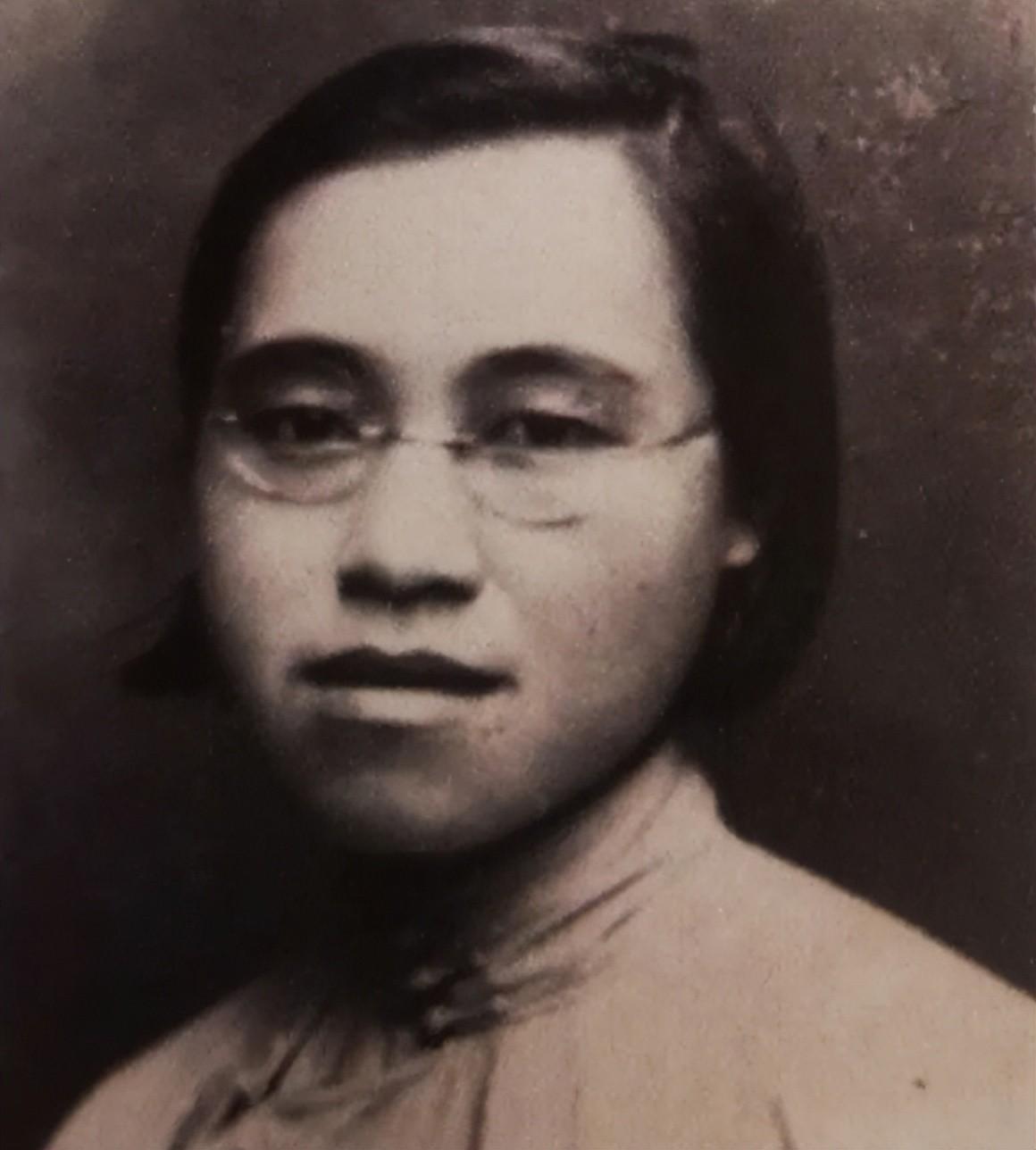

43年,一女八路签订契约送子,多年后反悔,连同儿子养母一同接回 “辟澜,这孩子……真的要送走吗?”1943年,南方的夏夜格外闷热,邓戈明抱着怀里才出生43天的婴儿,声音里带着一丝颤抖。石辟澜看着妻子,眼神里满是心疼与坚定:“戈明,眼下这是唯一的办法。为了革命,也为了他能活下去。” 这对话,字字千钧。说这话的,不是普通夫妻,而是常年在刀尖上行走的地下党员。妻子邓戈明,广东人,出身知识分子家庭,是个坚定的革命者。丈夫石辟澜,则是她并肩作战的同志。他们的结合,本身就是革命年代一段传奇的缩影。 时间拨回到1940年,邓戈明在粤南省委负责机要工作,为了掩护身份,组织上派宣传部长石辟澜与她假扮夫妻。谁能想到,在同一屋檐下,共同的理想与日夜的相处,让这对“假夫妻”动了真情。经组织批准后,他们成了真正的革命伴侣。那段日子,苦是真的苦。经费紧张,石辟澜又患有肺病,邓戈明就把家里家外的事全揽了过来,想尽办法给丈夫调理身子。 烽火连天的岁月里,个人的安危早已置之度外。太平洋战争爆发,日军轰炸香港,邓戈明夫妇住处的玻璃全被震碎。她醒来的第一反应,不是自己是否受伤,而是冲过去死死护住那些关乎组织命脉的机密文件。后来,他们夫妇二人又在香港沦陷的险境中,冒死营救了八百多名爱国民主人士和文化名人。每一次行动,都是向死而生。 就在这样朝不保夕的环境里,1942年,邓戈明发现自己怀孕了。不久后,由于叛徒出卖,梅县的地下组织遭到破坏,石辟澜接到命令,要紧急转移到重庆。一个怀着孕的女人,跟着丈夫在枪林弹雨中颠沛流离,会面临什么,不言而喻。为了孩子能有一线生机,也为了不拖累革命工作,邓戈明做出了一个母亲所能做出的最痛苦的决定——把孩子送人。 1943年夏天,通过组织联系,他们找到了一户姓张的农民夫妇。这对夫妻结婚多年无子,见到这个粉雕玉琢的男婴,喜不自胜。但他们也有顾虑,怕孩子养大了,亲生父母又找回来。为了彻底断了邓戈明的念想,张家提出要立一份契约。白纸黑字,写得清清楚楚:此子往后与生母再无关系,终身姓张。 那份契约,对邓戈明而言,薄薄一张纸,却重如泰山。她含着泪,签下了自己的名字。这一别,不知何年何月才能再见,甚至可能永无相见之日。她只能将这份割舍骨肉的剧痛,深埋心底,然后毅然转身,追随丈夫,继续踏上革命的征途。 送走儿子后,邓戈明与丈夫先后抵达延安,在中央党校学习。紧张的学习和工作,暂时抚平了她心头的伤痛。1946年,他们的女儿出生了,石辟澜当时化名余清,便给女儿取名余小青。一家三口,本以为可以迎来新的生活,准备南下工作。可解放战争的炮火,再次打乱了他们的计划。 1947年,石辟澜报名随刘邓大军挺进大别山。临行前的告别,成了夫妻间的永别。在大别山,石辟澜化名“余队长”,发动群众,建立根据地,深受百姓爱戴。然而,就在同年11月,当地反动头子发动暴乱,石辟澜在患病的情况下,与警卫员一同被俘。面对敌人的严刑拷打,他宁死不屈,最终被残忍杀害。 这个噩耗,直到一年后才传到邓戈明耳中。丈夫走了,天塌了。但她没有倒下,革命尚未成功,女儿还需要她。她擦干眼泪,独自带着女儿,继续在革命的道路上坚强地走下去。 广州解放后,邓戈明回到家乡工作。生活渐渐安定,女儿也一天天长大。有一天,女儿小青天真地问她:“妈妈,我为什么没有爸爸?”这句话,像一根针,瞬间刺破了邓戈明多年来强作坚强的外壳。丧夫之痛、失子之痛,在那个夜晚排山倒海般向她袭来。她梦到了丈夫,浑身是血地看着她。 从那一刻起,一个念头在她心里疯狂滋长:要把儿子找回来!那是她和辟澜的血脉,是丈夫留在这世上的根。这个决定,意味着她要“反悔”,要违背当年那份白纸黑字的契约。但一个母亲对孩子的思念,一个妻子对亡夫的承诺,压倒了一切。 1956年,邓戈明调到北京工作,寻找儿子的事终于有了眉目。经过多方打听,她终于找到了那个叫张小龙的男孩,也见到了他的养母廖氏。此时,儿子的养父已经去世,廖氏一人拉扯着孩子,生活同样孤苦。看着眼前的儿子和含辛茹苦的养母,邓戈明做出了一个让所有人都没想到的决定。 她没有强行要回儿子,更没有忘记廖氏的养育之恩。她一咬牙,做通了儿子的工作,将养母廖氏也一同接到了北京,住进了自己家里。考虑到当年的契约,她信守承诺,没有让儿子改回石姓,依旧姓张。 于是,一个奇特的“多姓家庭”就此组成。母亲姓邓,养母姓廖;儿子姓张,女儿姓余。邓戈明当时的工资是行政十级,几十年没涨过,要凭一己之力撑起这样一个大家庭,还要每月以丈夫“余清”的名义给远在乡下的婆婆寄钱,日子过得相当拮据。但她从未抱怨过一句。乡下的婆婆直到去世,都以为自己的儿子在北京当着大官,生活得很好。