1970年,王自正持枪冲进军区政委的住所,要杀政委,政委连忙呼叫警卫员,谁知,2个警卫员,一个怕死不敢出门,一个在干“荒唐事”!

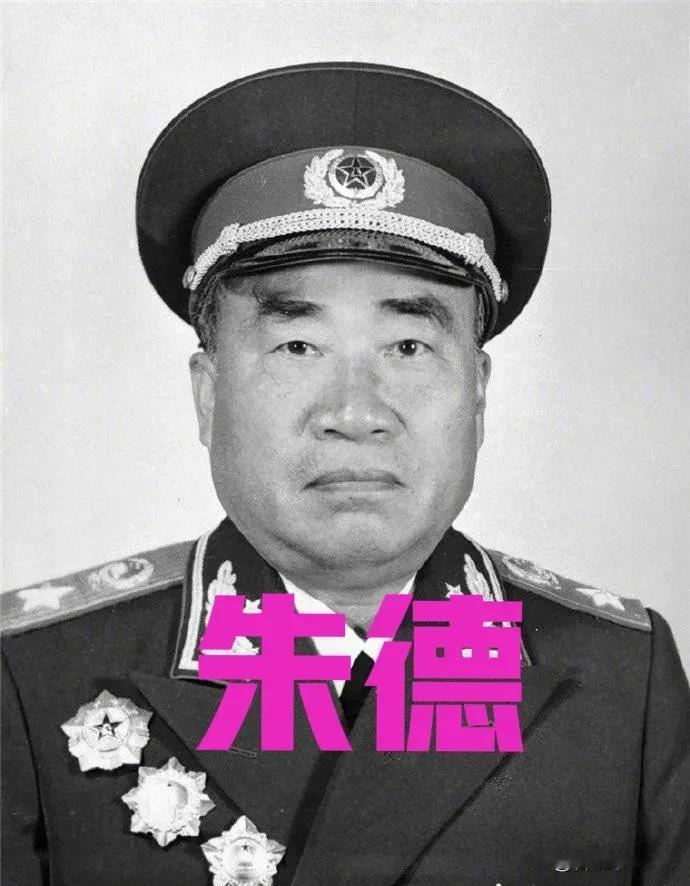

1970年12月17日凌晨,昆明军区大院的枪声撕裂了西南边陲的宁静,开国中将谭甫仁——这位从井冈山走出来的老红军、昆明军区政委,倒在了一场蓄谋已久的刺杀中。

更令人痛心的是,当60岁的将军捂着涌血的胸口撞向警卫室木门时,五米外的房间里,18岁的警卫员正与保姆厮混,另一名警卫蜷缩在储藏室将配枪塞进米缸,本该最安全的地方,成了最致命的陷阱。

谭甫仁的一生堪称革命者的史诗,1927年南昌起义的枪声里,17岁的广东仁化少年谭广居扛起长枪,从此踏上二十余年的戎马生涯。

井冈山黄洋界保卫战的炮火中,他高唱《国际歌》被陈士榘发现,毛主席称赞他是"红色苗子";平型关战役的硝烟里,他作为687团政治处主任与日军白刃相接。

辽沈战役的指挥部中,他已是东野七纵副政委,从东北一路打到广东。

1955年授衔时,45岁的谭甫仁成为开国中将,胸前的三枚勋章记录着土地革命、抗日战争和解放战争的荣光。

谁能想到,这位在枪林弹雨中九死一生的战将,最终倒在了和平年代内部蛀虫的枪口下。

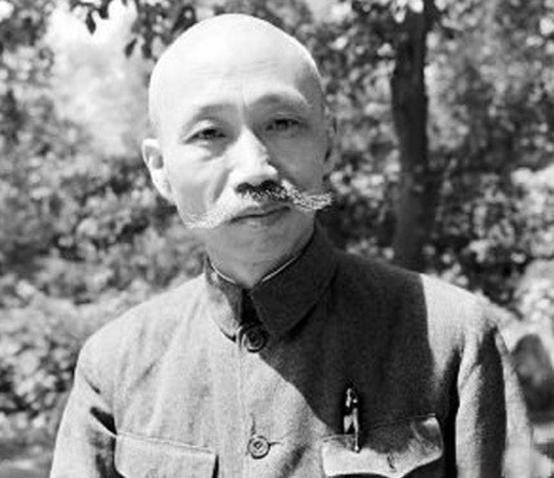

凶手王自正的黑色人生与谭甫仁形成残酷对照,这个原名王志政的人,1946年参与还乡团杀害村武委会主任武不会后潜逃,伪造贫农身份混入解放军。

凭借军事才能,他一路升任昆明军区保卫科副科长,却始终活在身份曝光的恐惧中。

1970年4月,老家举报信揭发其历史问题,隔离审查中的王自正写下"不如杀谭甫仁,影响更大"的疯狂计划。

更讽刺的是,这个被审查对象竟能利用军区管理漏洞,枪械库密码未更换、哨兵换岗松散,甚至大摇大摆从正门进出。

案发当晚,他盗走两支59式手枪,而谭甫仁住所5名警卫中3人参加拉练,剩余两人一个沉溺私情,一个畏缩怯战。

保卫部部长景儒林在遗书中写下"烂摊子"后自杀,周恩来震怒下令全军整顿:枪械库改双重密码,警卫须五年军龄且立过三等功,俘管所实行双岗重叠换防,这些用鲜血换来的制度,至今仍是军队安保的基石。

回望这场悲剧,王自正的极端行为夹杂着个人报复与时代癫狂,他被阶级斗争的浪潮推向深渊,却选择用最卑劣的方式反抗;谭甫仁在文革中保护过不少老干部,最终自己成为政治生态畸变的牺牲品。

两个警卫员的失职更像荒诞剧:当保姆的睡衣系带与警卫皮带扣纠缠在一起,当米缸里的配枪沉默如哑,我们看到的不仅是纪律涣散,更是特殊年代对人性的扭曲异化。

那个目睹凶案的13岁少年马苏红,他清澈的眼睛倒映着成人世界的溃败。

历史从不该被简单定义为"好人被害、坏人伏法"的故事,谭甫仁的铜像依然矗立在仁化县城口镇,碑文记载着农运先锋到开国中将的传奇。

王自正的坟墓早已荒芜,但档案室里泛黄的审查记录仍在追问:一个系统该如何防范自身的溃痈?

那些凌晨五点的枪声,既是个人命运的休止符,也是制度警醒的起点,当我们在和平阳光下缅怀英烈时,更该记住,最坚固的堡垒往往从内部崩塌,最危险的敌人可能穿着自己人的制服。