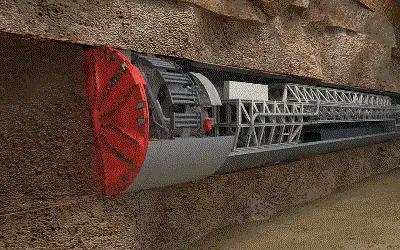

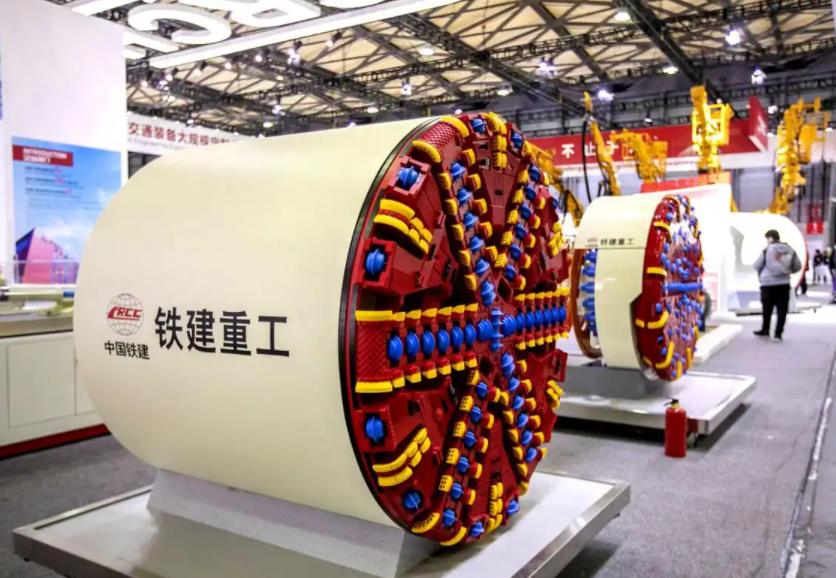

盾构机都是一次性的?完工后直接就地掩埋? 说盾构机是一次性的,其实有点冤枉,但大部分时候,这铁家伙干完活确实得埋在地下,不是心疼钱,是真没办法。 这钢铁巨龙身价不菲,小则几千万,大则过亿,专门在地下开疆拓土,地铁隧道、地下管廊,都离不开它的功劳。它的 “身体” 是分段拼接的,每一节都装着驱动刀盘的马达、拼装隧道管片的机械臂,精密得像一台地下工厂。 可它在地下几十米甚至上百米处作业,周围不是坚硬的岩石就是黏稠的泥土,常年被地下水浸泡,机身早就锈得不成样子,精密部件也多有损耗。你以为工程队不想把它弄出来再用?实在是太难了。 隧道直径就那么大,盾构机外壳几乎贴着洞壁,想拆它,得先把周围的土清空。但地下地质复杂,沙层、软土、断层,随便哪一种都可能在开挖时引发塌方,整段隧道都可能报废。 去年广州地铁 18 号线的盾构机完成任务后,工程师们算了笔账:拆解需要三个月,得先打一口 20 米深的吊装井,光这一项就花 800 多万。更要命的是,周边是密集的居民区,稍有不慎就会引发地面沉降,居民楼墙体开裂的风险极大。 还有些盾构机的 “姿势” 更特殊。比如穿越黄河的某隧道工程,盾构机斜着钻进河床下 50 米,“脑袋” 扎在泥沙里,“尾巴” 还露在岸边的工作井里。 想把它完整拖出来,得先在河面上搭围堰,抽干几万立方米的河水,再挖开十几米厚的河床淤泥 — 这工程量,够买两台新盾构机了。最后工程队只能忍痛割爱,把露在井里的部分拆下来,埋在河床下的机身就成了隧道的一部分。 地质条件恶劣的地方,盾构机更是 “九死一生”。深圳某地铁线要穿过全断面花岗岩地层,盾构机的刀盘每天都在啃坚硬的岩石,三个月就磨坏了 300 多把刀具。等到隧道贯通时,刀盘已经裂成了网状,主驱动马达也烧了,拆解下来的零件卖废品都没人要,最后直接填在了隧道始发井里。 当然也有能 “全身而退” 的幸运儿。上海地铁 14 号线有一段区间隧道,两端都有竖井,而且地质是稳定的黏土。工程队趁着隧道贯通后的窗口期,用 20 天时间把盾构机拆解成 30 多个部件,通过竖井吊上来,核心的主驱动经过翻新,又用到了 15 号线的施工中。但这种情况太少了,全国每年退役的上千台盾构机里,能这么 “二次就业” 的不足三成。 还有更绝的操作。在杭州某地下综合管廊工程中,盾构机完成直线段施工后,正好遇上一个 90 度转弯的节点。工程师们干脆让它在转弯处 “转身”,调整姿态后继续挖掘另一段隧道,相当于 “一鱼两吃”。但这需要隧道设计时就预留足够空间,而且对地质条件要求极高,全国也就寥寥几个项目能做到。 有人说这是浪费,其实工程师比谁都清楚:盾构机留在原地,反而能帮着支撑隧道结构。特别是在软土地层,它的钢壳就像给隧道加了一层 “铠甲”,能有效防止后期沉降。与其冒着风险拆出来变成一堆废铁,不如让它在地下继续 “站岗”。 就像北京某地铁隧道,盾构机被埋在地下 10 年后,地铁公司进行结构检测时发现,它所在的区段沉降量比其他区段少了一半。这铁家伙用这种方式,继续履行着自己的使命。 说到底,盾构机的命运早就写在了工程设计里。它的价值不在于能活多久,而在于能否安全、高效地打通地下通道。只要隧道能安稳通车几十年,这几千万花得值,就算最后长眠地下,也算是鞠躬尽瘁了。 大家说是不是这个理?