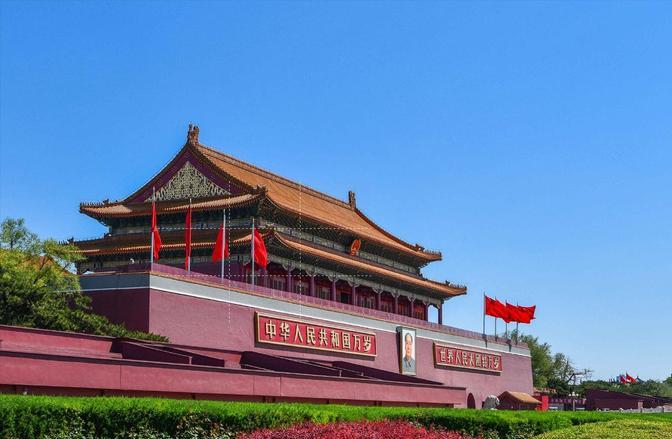

1969年,为何要把天安门城楼拆了重建? 周恩来这个人,从小就经历了不少变故。他1898年出生在江苏淮安,家里原本还算富裕,可后来家道中落,只能靠叔叔养着。1910年他去了沈阳上学,那时候就接触到一些现代教育。三年后转到天津南开中学,学习挺用功,还当过校报编辑,演讲比赛也拿过奖。1917年毕业后去日本留学,接触到各种思想,但没多久就回国了。回国后投身学生运动,在天津办觉悟社,组织示威什么的。 1920年因为抗议被抓,出来后去了法国勤工俭学。在欧洲他加入了共产主义小组,还帮着建党的欧洲支部。1924年回国,在黄埔军校当副主任,参与国民革命。1927年领导南昌起义,那时候就开始搞武装反抗。之后重建党的地下组织,1931年去江西苏区,当红军政治委员。长征时候支持领导调整,1937年谈抗日统一战线。新中国成立后,从1949年起一直当国务院总理,管外交、内政啥的。1954年日内瓦会议、1955年万隆会议,他都推动中国跟亚非国家合作。1972年尼克松访华也是他促成的。他注重国家建设,推基础设施和文化保护。一直干到1976年1月8日在北京去世,享年77岁。他的生涯就是一部革命史,从求学到领导国家大事,一步步走来挺不容易的。 天安门城楼的历史挺长的,最早建于1420年明朝永乐年间,本来叫承天门,是紫禁城正大门。后来多次毁坏重建,1457年遭雷击烧了,1465年重修。用到1644年,李自成进北京一把火烧了,只剩门洞。清朝顺治重建,改名天安门,一直用到1969年。木结构建筑容易腐朽和虫害,清末前保养还行,可鸦片战争后国库空了,维修跟不上。八国联军炮击又毁了不少。民国时期北洋和国民政府也没怎么修,到1949年城楼破败不堪,广场杂草垃圾堆,开国大典前赶紧修缮。从那以后成了重大活动场所,每次检查安全。1966年邢台地震波及北京,专家全面体检,发现木结构腐朽严重,大厅两根金柱一根空心,一根朽一半。整体下沉几厘米,砖墙裂缝多,屋顶瓦松动。继续用会威胁领导安全。 报告上去,周恩来重视,组织专家论证,决定拆除重建,按原形尺寸布局,达到九级抗震标准。1969年12月15日开工,工程绝密,工人政治可靠,技术过硬,不告诉家属。外围用芦苇席遮严,外面站岗,外人以为维修。冬季施工难,封闭中山公园建锅炉房,管道送暖气,保持零度以上。拆除先剥瓦片,切割木梁,发现屋脊炮弹和木盒,记录下来。重建用钢筋混凝土框架加优质木材,提升耐久。安装电梯、暖气、广播设备。时间赶,1970年5月1日前完工,加班加点,112天竣工于4月7日。外观没变,市民没察觉,只觉得维修时间长。这工程体现了当时对安全的重视和技术的应用,避免了潜在风险。 重建过程其实挺复杂的,材料选择就费劲。木材要优质防腐,从全国调集。钢筋混凝土计算负载,确保抗震。专家反复测算框架,调整设计抵御九级地震。运输材料夜间进场,避免注意。工人宿舍现场设,饮食统一,进度紧。安全检查每天做,监督隐患。完工测试电梯和加热系统,确认功能。整个方案从体检到批准,周恩来审阅文件,听汇报,拍板保密进行。这不光是修建筑,还关乎国家形象和活动安全。历史上天安门多次重建,这次用现代材料,解决了老问题。之前版本木头易烂,这次框架耐久,长远看省了维修。影响挺大,重建后城楼稳固,经受后续地震考验。1970年劳动节活动顺利办,此后国庆阅兵、外交接待都用得上。到2025年服务55年,继续象征稳定。后续发展中,天安门广场扩展,拆除东西三座门,拓宽马路,建观礼台。 每年五一十一领导人检阅游行,成了政治中心。保护管理加强,按文物要求保养,监测游客承载。华表等石质文物精细维护。城楼在重建中细节优化,比如照明灯质量提高,亮度足。外部装饰金龙图案手工描绘,确保原样。地基牢固,只建上部。发现的炮弹木盒,可能是历史遗留,提醒过去战争影响。这次重建不光技术奇迹,还反映了决策的果断和执行力。 周恩来后期生涯继续管外交,1971年会见基辛格,促成1972年尼克松访华。推动现代化,强调经济发展。健康渐衰,1976年1月8日去世,全国哀悼,民众在天安门广场献花。他的贡献在外交和建设中铭记。重建天安门是他重视安全的例子,影响深远。城楼如今仍是国家符号,举办庆典,经久不衰。整个事件从原因到过程,再到影响,都显示出历史建筑维护的必要性。长远看,这次重建确保了安全使用,避免了事故隐患。