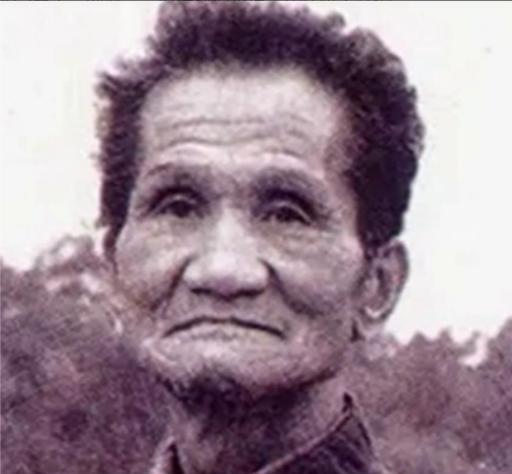

1947年8月18日,重庆渣滓洞监狱,一个名叫韩子栋的男人抓住了千载难逢的机会,成功越狱。 那年,他已被关押14年,体重仅剩37公斤,左耳冻掉半块,十指指甲全脱落。渣滓洞的黑暗与酷刑,几乎将他磨成一具行尸走肉,但他心中只有一个信念——回家,回到山东阳谷,回到妻子王玉玲和女儿身边。 从重庆到阳谷,直线距离1300公里,韩子栋却走了整整三个多月。他不敢走大路,只能钻山沟、翻秦岭,沿伏牛山和太行山的樵夫小径跋涉。 1947年的山东正值-18℃的极端低温,他身上那件破袄根本挡不住刺骨的寒风,每走一步都得跺脚取暖,生怕冻僵倒下再也起不来。路上,他靠乞讨果腹,有时甚至只能啃树皮、喝雪水,身上混杂着牢狱的霉味和伤口的腥气。 11月29日,当他终于踏进阳谷县韩庄村的地界,望着村口那棵枯枝刺天的老槐树,他几乎不敢相信自己真的回来了。 14年的牢狱生涯,让他连山东方言都忘了,开口竟是重庆官话:“我刚从磁器口那边……跑脱了。”就是这句话,敲开了王玉玲的家门,也敲碎了她的心防。 王玉玲,韩子栋的妻子,这14年来,独自拉扯着女儿,日子过得像刀尖上行走。丈夫失踪后,她每年冬月都会腌三坛辣白菜,那是韩子栋最爱的味道,哪怕女儿饿得昏过去,她也不许动一筷子。 她总抱着希望,盼着丈夫能回来吃上一口。可随着时间流逝,希望渐渐变成了绝望,村里人甚至传言韩子栋早就死了。 那天,门前石磨盘上积着薄雪,晾衣绳上挂着冰冻的野菜,王玉玲刚蒸好一锅高粱窝头,热气腾腾,带着竹屉的水汽。 她听见敲门声,推开门,却见一个陌生的乞丐站在门口,瘦得像根竹竿,眼神却亮得吓人。她皱眉正要赶人,却听见那句“我刚从磁器口那边跑脱了”,声音虽陌生,语气却熟悉得让她心头一颤。 “磁器口?渣滓洞?”王玉玲脑子里嗡的一声,14年前丈夫失踪前曾留下一句话:“若回不来,定是被关进白公馆那样的魔窟。”她不敢相信,颤抖着递过一块窝头,手指不自觉地痉挛,那是多年捻棉纱落下的毛病。 乞丐接窝头时,下意识退了半步——那是渣滓洞囚犯接受食物的习惯,保持三尺距离以防挨打。 王玉玲盯着他后颈一道刀疤,那是1931年锄奸队留下的伤痕,她终于崩溃,泪如泉涌:“子栋,是你吗?真的是你!” 那一刻,14年的等待、思念、煎熬,全都化作了滚烫的泪水。韩子栋接过窝头,嗅着熟悉的高粱香,眼眶也红了。 他不敢抬头,生怕妻子看见自己瞳孔放大、见光流泪的模样,那是渣滓洞长期黑暗留下的后遗症。 重逢的喜悦还未散去,新的危机却悄然逼近。那一夜,韩子栋和王玉玲围着火炉,讲着14年的苦,女儿王秀融蜷在母亲怀里,第一次感受到父亲的温度。 可村支书却连夜密报县委,三天后,武工队紧急转移了韩家——原来,国民党悬赏通缉令仍在,韩子栋的归来可能引来杀身之祸。 1947年,阳谷县正处于国共拉锯区,山东解放区征粮比例高达20%,农民日食仅六两,韩家本就食不果腹,还要东躲西藏。 王玉玲咬牙支撑,用仅剩的粮食为丈夫补身体,可韩子栋却明白,自己不能连累妻女。他主动提出加入地下交通线“鹧鸪线”,为中共传递情报,用行动赎回失去的14年。 多年后,王秀融回忆起1947年冬的那个夜晚,总是忍不住哽咽。她说,父亲回来时,身上那件破袄草绳就像是束缚了他一生的枷锁,可母亲递出的那块窝头,却是他重获自由的起点。 那棵村口的老槐树上,王玉玲刻下了一道新痕,那是1947年的记号,也是他们一家人短暂团圆的见证。 韩子栋的故事,是一段从地狱到人间的逃亡,更是一个男人对家人的执念。他用1300公里的跋涉,证明了信念可以战胜一切苦难。而王玉玲的那块窝头,不仅仅是救命的粮食,更是14年思念的凝聚,是她对丈夫不离不弃的承诺。