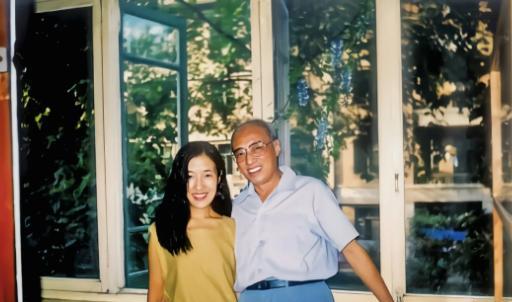

1984年,北京什刹海附近的一间老茶馆,竹帘滤过光斑,青瓷盖碗里碧螺春的香气袅袅升起。 张严平的父母坐在对面,眼神里满是审视。父亲皱着眉,手指敲着桌子,低声问:“你一个65岁的老头,凭什么娶我29岁的女儿?”母亲则攥紧手帕,嘴唇紧抿,气氛冷得像冬天的什刹海湖面。 杨南生却不慌不忙,推了推眼镜中梁,缓缓开口:“我这一生,没为自己活过,只为国家。现在,我想为自己活一次,也为她。” 张严平坐在一旁,低头看着茶杯里的茶叶打转,心如乱麻。她知道父母的顾虑——1980年代,北京妇联调研显示,相差5岁以上的婚姻仅占7%,更别提36岁的差距。 那时的社会,年龄差大的婚姻常被贴上“别有用心”的标签。可她也忘不了第一次采访杨南生时,他抚摸着火箭模型,手指微微颤抖,眼神却像少年般发亮的模样。那一刻,她觉得自己不是在采访一个老人,而是在触摸一段未完的史诗。 就在茶馆会面僵持不下时,杨南生从中山装口袋里掏出一枚金质奖章,轻轻放在桌上。 那是1965年,他主持研制中国首台复合固体推进剂发动机成功后,国家颁发的荣誉。 奖章虽小,却沉甸甸地压住了张父张母的质疑。他低声讲述,1950年,他在英国格拉斯哥大学月薪300英镑,远超国内教授年薪,却毅然放弃一切回国,只因钱学森的一句话:“祖国需要一把钥匙,我愿做钥匙上的齿。” 他还回忆起酒泉基地的戈壁滩,夜间试车时,发动机点火像“一千个太阳在沙漠炸开”,刺得人睁不开眼。 那时的他,穿着磨破领口的中山装,袖口沾满蓝色墨水渍,却从不喊苦。讲到这里,张父的眼神变了,喃喃道:“原来你替国家吃了这么多苦。” 母亲也不再攥着手帕,而是默默端起茶杯,掩饰眼角的湿润。那一刻,张严平知道,父母的心结开始松动。 婚礼前的几个月,张严平常去杨南生的四合院工作室帮忙整理资料。北房书架顶到天花板,橡木桌上裂痕里嵌着计算尺,空气中混着樟脑味和旧报纸的霉尘气。 墙上挂着一张1970年“东方红一号”任务的集体照,旁边是周恩来签发的表彰证书,静静躺在玻璃柜中。 每当杨南生谈到技术难题,语速会不自觉加快,右手在空中划着流体力学曲线,像是回到了戈壁滩上的青春岁月。 有一次,张严平无意翻到一本泛黄的笔记本,里面是他1950年代的随笔:“不求闻达,但求效国。”她鼻子一酸,抬头却见杨南生站在门口,眼神温柔得像春天的梨花。 她突然明白,这个男人虽然年近古稀,却有一颗比谁都炽热的心。父母的反对、社会的偏见,在这一刻都显得微不足道。她在日记里写道:“我接住的不是婚姻,是一段跨越时空的相守。” 1986年春,北京的梨花开得正盛。婚礼在四合院里举行,简单却温馨。杨南生穿着略显陈旧的中山装,皮鞋却擦得一尘不染。 他用俄语唱起《喀秋莎》,嗓音虽不完美,却让在场的航天院老同事们红了眼眶。张严平穿着一袭白裙,站在梨花树下,风铃叮当作响,仿佛在诉说这段感情的来之不易。 婚礼上,杨南生握着她的手,低声说:“我这一生,欠了太多人,但从今天起,我只想好好对你。” 张严平的父母坐在台下,父亲不再皱眉,母亲甚至偷偷抹泪。他们终于明白,这个男人用一生的奉献,换来了他们的认可,也换来了女儿的幸福。 多年后,张严平出版了回忆录《君生我未生》,书名取自唐代铜官窑瓷器上的题诗,隐喻这段时空错位的爱情。杨南生晚年病榻上,曾为她手书一句:“不求闻达,但求效国。”这不仅是他一生的信念,也是他留给她的最后礼物。