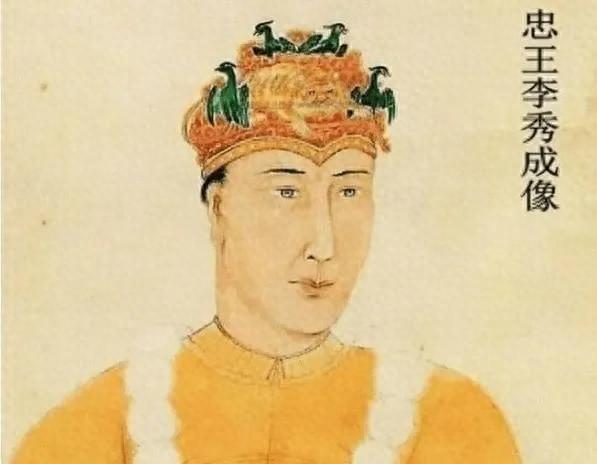

1864年7月,李秀成被俘虏,曾国藩有个疑问:“秦日纲能力很差,为什么能封王;罗大纲能征善战,为什么不是王爵。”曾国藩的疑问,李秀成在自述中已经告诉答案:“忠勇信义可有,然而并没有什么才情。”这就是忠王李秀成对老上司秦日纲的评价。 要说清楚这事儿,得先看看太平天国封王的规矩是咋变的。刚起义那会儿,王爵金贵得很,也就洪秀全自己是天王,下面只封了东王杨秀清、西王萧朝贵这些五个人,个个都是打江山的核心骨干,要么有通天的威望,要么有实打实的战功,没点硬本事根本沾不上边。可到了后来,封王的门槛越来越低,甚至到了滥封的地步,据说最后前前后后封了两千多个王,这里面不少人连场像样的仗都没打过。 秦日纲能混上王爵,恰恰踩中了早期封王的一个隐形标准——“跟对人、站对队”。他是广西桂平人,早在洪秀全、冯云山刚开始传教时就跟着干,算是拜上帝会的“老资格”。金田起义时,他没别的能耐,就负责带着弟兄们守营盘、管后勤,虽然打不了硬仗,可胜在听话、忠心。不管是永安突围还是定都天京,他始终没离开过洪秀全的视线,哪怕中间犯过错被降职,没多久又能官复原职。 天京事变那会儿,这一点体现得更明显。杨秀清专权时,秦日纲被东王压得抬不起头,心里早就憋着气。后来洪秀全密令韦昌辉杀杨秀清,秦日纲二话不说就带兵跟着干,虽然这事办得血腥,却实实在在帮洪秀全清除了心腹大患。这种“关键时刻能顶上”的忠诚度,在洪秀全眼里比什么都重要。毕竟太平天国到了中后期,内部互相猜忌得厉害,洪秀全最怕的就是手握兵权的人反水,像秦日纲这种没什么野心、又绝对听话的人,自然成了他放心的“自己人”。 反观罗大纲,情况就完全不同了。他是天地会出身,加入太平天国时已经是个成名的猛将,手里还带着自己的队伍。刚投靠那会儿,他就打了不少漂亮仗:镇江保卫战里,他带着少数人硬扛清军主力,还玩了把“夜袭敌营”的好戏,把清军搅得鸡飞狗跳;西征时,他在鄱阳湖一带牵制曾国藩的湘军,好几次差点把曾国藩逼得跳江。论打仗的本事,十个秦日纲捆在一起都未必是他的对手。 可罗大纲有个致命伤——他不是拜上帝会的“自己人”。洪秀全搞的拜上帝教,讲究“天父天兄”那套,要求所有人都得信这套教义,罗大纲却始终对这些不感冒,甚至公开说过“我们打仗是为了推翻清朝,跟天父天兄有啥关系”。这话传到洪秀全耳朵里,心里肯定不舒坦。更重要的是,罗大纲性格太直,看到不对的就敢说。当年太平天国决定北伐,他极力反对,说“孤军深入,后援跟不上,必败无疑”,结果北伐军真的全军覆没,可这话也得罪了不少主张北伐的王爷。 在太平天国的权力体系里,“信教”比“能打”重要,“听话”比“有谋”吃香。罗大纲再能打,终究是“外来户”,又不肯顺着洪秀全的心思来,自然进不了核心圈子。据说他到死都只是个“冬官正丞相”,连个侯爵都没混上,更别说王爵了。李秀成后来在自述里感慨,说罗大纲“骁勇善战,可惜非我族类”,这话里的无奈,其实道破了太平天国用人的死结。 其实这种“重忠诚轻能力”的现象,在不少农民起义里都能看到。毕竟乱世之中,领导者首先要保证的是自己能坐稳位子,至于能不能打胜仗、能不能治天下,往往要往后排。秦日纲和罗大纲的不同结局,说到底就是太平天国从“打江山”到“守江山”过程中,权力逻辑变了味的缩影。到了后期,越来越多秦日纲这样的人被捧上位,而罗大纲这样的人才却被边缘化,难怪太平天国最后会一步步走向败亡。 本文参考《李秀成自述》《太平天国史》