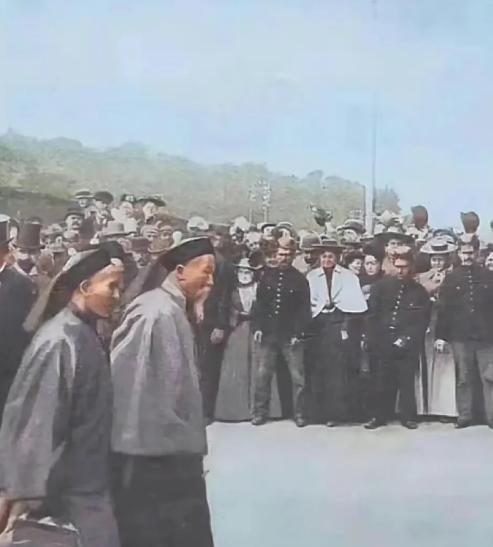

1896年,李鸿章大摇大摆地跑到美国,想要给美国人瞧一瞧他的中国风。他特意穿上了太后赐的黄马褂,准备秀一波。不过,他一出现,旁边的美国人都穿着时髦的西装,简直跟他格格不入! 纽约港码头挤满了看热闹的美国人,他们都想看看那个传说中的清朝大官长什么样。73岁的李鸿章走下邮轮时,身上那件明黄色的马褂格外扎眼。这是慈禧太后亲自赏赐的,在大清朝,只有立下大功的人才配穿。可在美国人眼里,这就是个穿着古怪的老头。 李鸿章身高一米八三,在那个年代算是鹤立鸡群。他头上戴着插着三根花翎的官帽,脑后拖着长辫子。美国记者们一边拍照一边窃笑,有人小声嘀咕:“像从博物馆里跑出来的。” 为了显示大清的威风,李鸿章这次带了三百多件行李。里面有金轿子、云南运来的金鸡、专门用来烧天山雪水泡茶的瓦罐,甚至还有两只会说英语的鹦鹉。 可这些东西到了纽约,反而成了笑话。他住进华尔道夫酒店后,随行厨师在厨房里炖燕窝、煮鱼翅。美国服务员凑过去看,发现鱼翅原来就是鲨鱼鳍,忍不住笑出了声。 更糟糕的是,美国报纸把他的黄马褂说成是“皇帝的龙袍”。这消息传回北京,慈禧太后勃然大怒,怀疑李鸿章在国外摆皇帝架子。要不是左右劝阻,李鸿章差点因为这件衣服丢了脑袋。 离开码头后,李鸿章坐上马车进城。纽约的景象让他目瞪口呆。二十层高的摩天大楼直插云霄,他仰着头看了半天,问翻译:“这楼不会被台风吹倒吗?”翻译解释说这是钢筋结构,非常坚固。李鸿章摇摇头:“大清朝造不出这样的楼。” 到了酒店,他第一次见到电梯。看着这个铁盒子几分钟就能把人送到顶楼,他盯着看了很久,喃喃自语:“这不是人力能做到的,简直是鬼斧神工。”在国会图书馆,他看到了电动书架。按一下按钮,书架就自动移动。街上到处是汽车,地下还有地铁在奔跑。 这一切都让他意识到,自己搞了半辈子的洋务运动,不过是在给破房子贴墙纸。最让李鸿章难受的,是美国的排华法案。在华尔道夫饭店接受《纽约时报》采访时,记者问他对排华法案的看法。 一向沉稳的李鸿章突然激动起来:“你们美国人不是说自己是自由的国家吗?为什么不让中国人来工作?这公平吗?” 他直接点名批评爱尔兰移民:“他们刚来美国时也是穷光蛋,现在日子好过了,就开始欺负中国人。”他希望美国媒体能帮忙呼吁修改法律,但得到的只是外交辞令。 离开美国时,李鸿章故意不走西部,因为那里排华最严重。他选择从加拿大绕道回国,算是无声的抗议。美国人对李鸿章更多的是好奇,而不是尊重。他不吃西餐,随行厨师只好用豆芽炒肉丝应付。 没想到这道菜被美国人当成了中国名菜,纽约的中餐馆纷纷推出“李鸿章杂碎”,一时间卖得火爆。 他去看尼亚加拉大瀑布,面对壮观的景色感慨万千,在那里站了很久不愿离开。美国记者却在报纸上写他“迷信风水”,说他在给瀑布算命。 回国的船上,李鸿章在日记里写道:“美国的强大,不在于枪炮,而在于人心齐整。”他把这次考察的感受总结成四个字告诉慈禧:“天差地别。”可慈禧听了只是淡淡地说:“洋人不过是枪炮厉害些罢了。” 不久后,戊戌变法失败了。再后来,义和团打着“扶清灭洋”的旗号烧教堂、杀洋人。李鸿章苦心经营的洋务事业,就这样化为泡影。1901年,李鸿章在签完《辛丑条约》后不久就去世了。临死前,他说了一句话:“一代人只能做一代人的事。” 130年过去了,当年的黄马褂早已褪色,纽约的摩天大楼也不再稀奇。可这段历史依然值得回味。 一个古老帝国的重臣,穿着象征荣耀的黄马褂,却在异国他乡感受到了深深的无力。他看清了差距,却改变不了现实。他想救国,却被时代的车轮碾过。 如果当年慈禧能真正理解“天差地别”这四个字的分量,如果她能放下天朝上国的架子,认真学习西方的长处,中国的近代史或许会是另一个样子。 可惜历史没有如果。李鸿章的美国之行,就像一面镜子,照出了一个帝国的黄昏。 参考信源:《<纽约时报>里的晚清史:李鸿章访美记》——澎湃新闻2019-07-05