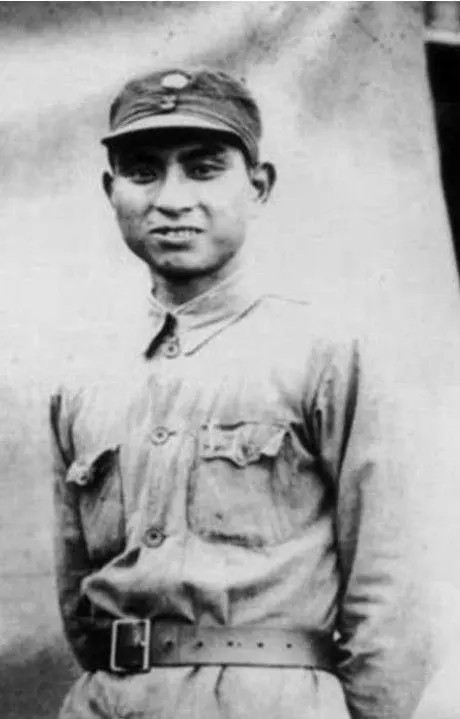

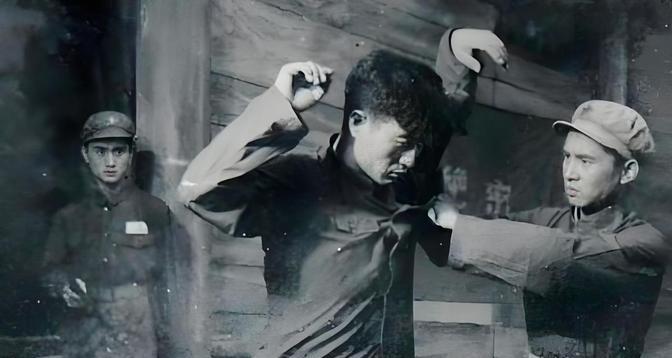

1949年11月的一天晚上,杨勇刚从外面回到房间,刚脱下军帽,还没来得及坐下,就察觉到脑后一股凉意。一把枪,实实在在顶着后脑。那一瞬,他没动,也没说话,只是轻轻一转头——眼前站着的,不是别人,竟是他多年未见的哥哥杨世明。不是来探亲,而是奉命前来刺杀。 这个画面让人不寒而栗。两个曾在同一屋檐下长大的兄弟,如今,一个是解放军高级指挥官,一个却站在敌对阵营,执行着最致命的命令。这一晚,不只是兄弟之间的生死对峙,更是一场关于信念与命运的博弈,一次关于忠诚、血缘与选择的深刻碰撞。 两人出身湖南会同,家境清贫。杨勇自小聪明机灵,后参加革命投身红军,一路南征北战,成长为解放军高级将领。而哥哥杨世明则留在国统区,进入地方警务系统,成了国民党地方势力的重要一环。不同的轨迹、不同的选择,让他们早早走上两条截然不同的路。多年不见,竟以刺杀的形式重逢。 那一刻,房间里的空气像凝固了一样。杨勇没有动,杨世明也迟迟没有扣动扳机。不是不敢,而是没办法下手。他对面的人不是敌人,是亲弟弟。血缘的拉扯、命令的压力、良知的挣扎,全都在他手指的那一点间颤抖。枪没响,但那一刻,比开火还震撼。 随后,杨世明放下了枪。他说出了实情,也说出了内心的苦楚。他不是单纯的杀手,而是被胁迫、被利用的棋子。在国民党残余势力节节败退的局势下,地方武装企图用暗杀制造混乱。杨勇的到来,对他们来说是“生死大敌”。他们赌上一切,用亲情去设陷。但他们没想到,亲情不仅没有成为突破口,反而成为了一道防线。 这起未遂刺杀震动了解放军指挥部。但杨勇没有下令处决,而是做出了不同寻常的决定——劝降。 经过几天的反复思想斗争,杨世明最终作出决定:放下武器,投诚。他带着手下几十人归顺解放军,并提供了敌方重要据点和计划。这一次选择,不只是他个人的转变,更让整个地区的局势出现转机。几个月内,杨勇率部以迅雷之势清剿匪患,收复多个据点。原本准备孤注一掷的国民党残部,失去了情报优势,节节败退。 晃县这场看似微小的内部风波,其实成为了新政权稳定西南的重要一环。不仅清除了一个暗杀阴谋,更是一次成功的感化示范。杨勇在随后几个月里,多次在部队强调“宽严相济”,特别是对被胁迫、被利用的人员,采取区别对待、争取感化的方式。这种策略,在接下来的西南战场上屡屡见效,大批地方武装主动交枪,许多旧政权官员也开始转变态度。 杨世明则在归顺后,主动请缨参与剿匪。他熟悉山地地形、熟悉敌人手段,提供了大量实用情报。他没有继续做干部,而是选择了担任基层后勤人员,为部队运输补给、疏通道路。他不求名,也不求功,只是想弥补自己曾经犯下的错误。 兄弟俩没有再提那一晚的事。战争依旧残酷,前线不时传来伤亡消息,但他们都在尽力做着自己能做的事。杨勇继续带兵南征,为边疆稳定打下基础;杨世明则在地方默默奉献,帮助地方恢复秩序。他们一个在前,一个在后,却都在用行动证明——当初那一枪没有响,是对的。 几年后,杨勇晋升为上将,参与多项重要军事战略部署。而杨世明,则在地方安家落户,成为一名普通的人民群众。他没有留下多少痕迹,也没有再回到战场。但他经常说的一句话被后人记住了:“那晚我没开枪,是我一生最正确的决定。” 历史没有虚构,也不需要夸张。有时候,真正改变命运的,并不是枪声响起的瞬间,而是那一秒钟的迟疑。杨勇与杨世明之间的这场对峙,不只是一段兄弟恩怨,更是一段制度与情感、信念与现实之间的博弈。而在那场没有开火的暗杀中,中国新生的制度,以一种不流血的方式赢得了一场真正意义上的胜利。 这场未遂刺杀的背后,是那个年代千千万万家庭的缩影。兄弟成敌,亲人成仇,在风雨激荡中各自选择。但幸运的是,有些人最终找回了方向,有些枪,最终没响。而那一声没响的枪,往往比响了的,还响。