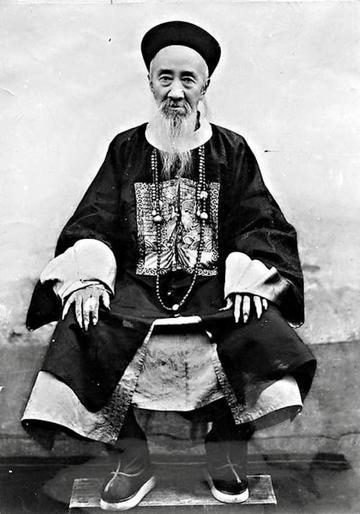

1899年,张之洞审问光绪:“听说你要见我,有事就说。”光绪走向前回道:“朕私下和你说。”张之洞斥道:“不说就办你砍头之罪!” 张之洞,1837年出生在贵州兴义,家境一般但书香门第。小时候就是个学霸,13岁考中童生,26岁进士及第,靠着一手好文章在官场站稳了脚跟。他早年在学术圈混,干过学政,推崇儒学教育,后来才一步步爬到大官的位置。1882年之后,他先后当过山西巡抚、两广总督,最后在湖广总督这岗位上一干就是18年,成了晚清响当当的人物。 到了1907年,他升到军机大臣和大学士,算是官场巅峰。张之洞这人有个特点,信奉“中学为体,西学为用”,既想保住老祖宗的根,又想学西方的技术。他在武昌建铁厂、办学校、修铁路,忙得不亦乐乎,还写了本《劝学篇》,讲怎么搞教育改革。对慈禧太后,他忠心耿耿,深得信任。不过他生活挺朴素,没攒啥家产,听说还典当过东西维持生计,算得上一身正气。 1898年戊戌变法失败,光绪被慈禧软禁,张之洞虽然没直接掺和,但也感受到那股社会动荡的味儿。次年,他就碰上了“假光绪”这档子事儿。 1899年春天,武昌金水闸附近突然多了俩神秘人物。一个二十来岁的年轻人,长得白净斯文;另一个五十多岁,操着京腔,嗓子尖细,像是太监。这俩人住进公馆后,仆人一口一个“圣上”,进出还跪拜,用的是绣着金龙的被褥和刻着“御用之宝”的玉印。这些东西按清朝法律,只有皇帝能用,普通人碰了就是死罪。 消息传得飞快,武汉三镇都炸了窝,大家都说光绪帝从北京瀛台跑出来了。江夏知县陈树屏赶紧跑去“请安”,问这“光绪”有啥打算,结果人家冷冷甩一句:“得见张之洞才说。”陈树屏哪敢怠慢,立马报告张之洞。张之洞一听就觉得不对劲,赶紧派人查北京那边,确认光绪还在瀛台压根没跑。 审讯那天,张之洞亲自上阵。他摆出总督架势,把查来的金龙被褥、玉碗、御印往桌上一放,问这年轻人:“这些东西哪来的?”对方支支吾吾答不上来,那仆人更是满头大汗。陈树屏接着审,年轻人终于扛不住招了:他叫崇福,是个八旗伶人,长得像光绪,常被人叫“假皇上”;仆人赵德兴是宫里太监,偷了御用品跑出来,俩人合伙冒充光绪骗钱。这案子审完,第二天就在武昌草埠门把俩人砍了,完事儿。 这事儿看着像个笑话,但细琢磨挺有意思。崇福和赵德兴为啥敢冒充光绪?一来是那时候光绪被慈禧软禁,民间同情他的人多,大家都盼着他能翻身;二来崇福长得像光绪,赵德兴又有宫里背景,拿点御用东西唬人还真管用。可惜他们贪心,骗了钱还不跑,在武昌待太久,露了馅儿。 张之洞处理这事儿雷厉风行,直接砍人平事儿,既堵住了谣言,也保住了清廷的面子。朝廷还挺满意,觉得他办事靠谱。不过这案子也透出点别的味儿:老百姓为啥这么容易信“光绪跑了”?还不是因为对慈禧专权不满,对光绪的遭遇有情绪。这骗局能得逞一阵子,多少反映了当时社会的心态。 光绪呢,1900年八国联军打进来,他跟着慈禧跑路,颠沛流离,1908年死得不明不白,才38岁。崇福和赵德兴的下场更惨,脑袋落地,啥也没捞着。张之洞1909年也病死了,72岁,至死没背叛清廷。他搞的那些改革没救得了大清,但给后来的近代化攒了点家底。 “假光绪”这案子听着离奇,其实挺接地气。晚清那会儿,社会乱糟糟的,朝廷靠着慈禧撑着,底下却是一堆窟窿。老百姓对光绪的同情也好,崇福赵德兴的胆大包天也好,都跟那时候的氛围脱不了干系。张之洞呢,忠于朝廷,手段硬朗,处理这事儿不含糊,可他保住的清廷权威也没撑多久。 这案子还有个看点:骗子为啥能骗到人?除了他们有点“硬件”支持,更多是抓住了民心。光绪被囚,大家都觉得他冤,盼着他能出来,这种情绪让骗局有了市场。张之洞砍人虽然快准狠,但也让人忍不住想,他是不是只治了表,没治根?