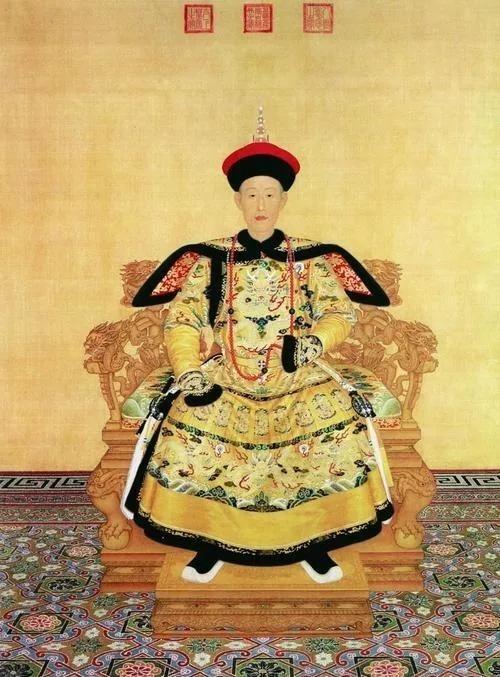

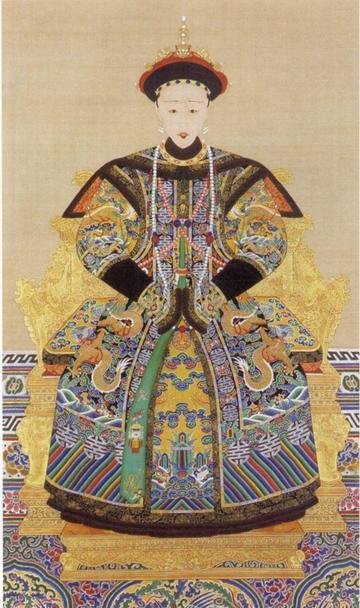

一天,惇亲王得知两宫太后和奕䜣密谋要处死肃顺等八大臣,在大家酒酣耳热之时,当着奕䜣的面,一把提起肃顺的辫子大声说:“人家要杀你哪!”往日权势矜骄的肃顺只得低着头说:“请杀!请杀!” 肃顺,满洲镶蓝旗人,爱新觉罗氏,郑亲王乌尔恭阿第六子,庶出,兄端华袭爵。他身形高大,眉眼棱角分明,气势威严。道光年间,他初封三等辅国将军,管理奉宸苑,穿着低调,腰间常佩玉饰。咸丰帝登基后,肃顺仕途飞速上升,几年间从内阁学士升至户部尚书、御前侍卫,兼领侍卫内大臣。他处理政务条理清晰,记忆力惊人,朝堂上挥动笏板,侃侃而谈,常获咸丰帝赞许。在“戊午科场案”中,他彻夜批阅案牍,严惩舞弊者,毫不手软,震慑朝野。他力主重用汉人,推举曾国藩、左宗棠,打破满人独揽朝政的格局,引来不少满族亲贵不满。咸丰十年,英法联军逼近北京,他护驾北狩热河,亲自核查军需,事无巨细,尽显干练。然而,位高权重让他言行渐显傲慢,朝会时常独抒己见,不顾他人,袍袖一挥,语气凌厉。他曾密奏咸丰帝,建议仿汉武帝赐死慈禧,以防其干预朝政,咸丰帝未采纳,却将此事告知慈禧,致使慈禧对其恨意深重。咸丰帝崩后,他受命为顾命八大臣之首,但其他七人庸碌无能,难以共谋,朝中孤立之势日显。 说白了,肃顺是个有本事的人,脑子好使,干活利索,但也真不讨人喜欢。他办案子铁面无私,敢跟权贵硬碰硬,可这也得罪了一堆人。推汉人上位是想干点实事,可满人圈子里谁乐意?更别提他那股子傲气,觉得自己高人一等,朝堂上跟谁都不带让的。劝咸丰帝杀慈禧那事,简直是给自己挖了个大坑,慈禧那性格,能不记仇?咸丰一死,他没了靠山,八大臣里就他一个能打的,其他人拖后腿都来不及。说到底,他聪明是真聪明,可太刚了,树敌太多,路越走越窄。 1861年秋,咸丰帝梓宫自热河回京,队伍驻扎密云。夜里,肃顺、惇亲王奕誴、恭亲王奕䜣等人围坐饮酒,桌上摆满菜肴,酒盏交错。奕誴醉态渐显,起身抓起肃顺辫子,用力一扯,肃顺酒盏落地,摔得粉碎。他喊道:“人家要杀你哪!”肃顺低头,沉声应道:“请杀!请杀!”奕誴松手,退回座位大笑,众人沉默,气氛凝重。肃顺整理衣袍,饮尽新盏,目光扫向奕䜣,宴席继续,暗流涌动。 这事听着就炸裂,奕誴那一下,绝对不是单纯喝多了闹着玩。两宫太后和奕䜣早就憋着要搞肃顺,奕誴这举动,可能是听到了啥风声,借着酒劲给肃顺提个醒,也可能是在试探奕䜣的反应。肃顺那句“请杀”,表面服软,实际硬气得很,像是说“你有种就来”。可他没当回事,以为自己还能罩得住,哪知道北京那边慈禧已经磨好刀了。奕䜣在旁边一声不吭,估计心里都乐开花了。这顿酒,喝得是真不消停,表面热闹,底下全是刀光剑影。 这事得往深里说,肃顺这人,太高估自己了。他觉得自己是咸丰帝的红人,八大臣里就他说了算,谁敢动他?可他忘了,慈禧不是吃素的,奕䜣也不是省油的灯。奕誴这出,等于把盖子掀开了一角,可惜肃顺没抓住机会。他那时候要是警觉点,赶紧拉帮结派,或者跑路,说不定还有翻盘的可能。可他偏偏觉得自己牛气哄哄,结果硬生生把自己送上了绝路。这场酒宴,简直就是他命运的转折点,热闹是假的,杀机是真。 肃顺未将奕誴举动当回事,继续护送梓宫。十月二日夜,醇亲王奕譞奉旨率兵突入肃顺营帐,将其逮捕,押解至京,关入宗人府。十一月八日,肃顺被押至菜市口处斩,头颅落地,血流甚少,围观者惊呼。载垣、端华被赐自尽,景寿保爵,其余革职或流放。慈禧借辛酉政变清扫八大臣,废“祺祥”年号,改元“同治”,垂帘听政,掌控朝局。奕誴因泄密被奕譞参奏,慈禧召二人至养心殿,斥责奕譞,实则暗忌奕誴,兄弟嫌隙加深。肃顺之死,断送清廷改革希望。 这事发展得太快,肃顺估计到死都没反应过来。他被抓那天,估计还觉得自己能翻身,结果宗人府一关,啥希望都没了。慈禧这招太狠,辛酉政变直接把八大臣一锅端,肃顺还想挣扎都没门。菜市口那一刀,砍的不只是他的脑袋,还有清廷改革的可能性。他推的那些汉人,后来倒是干了点实事,可惜他看不到了。慈禧从这事开始抓权,后面几十年,清廷的路越走越歪。