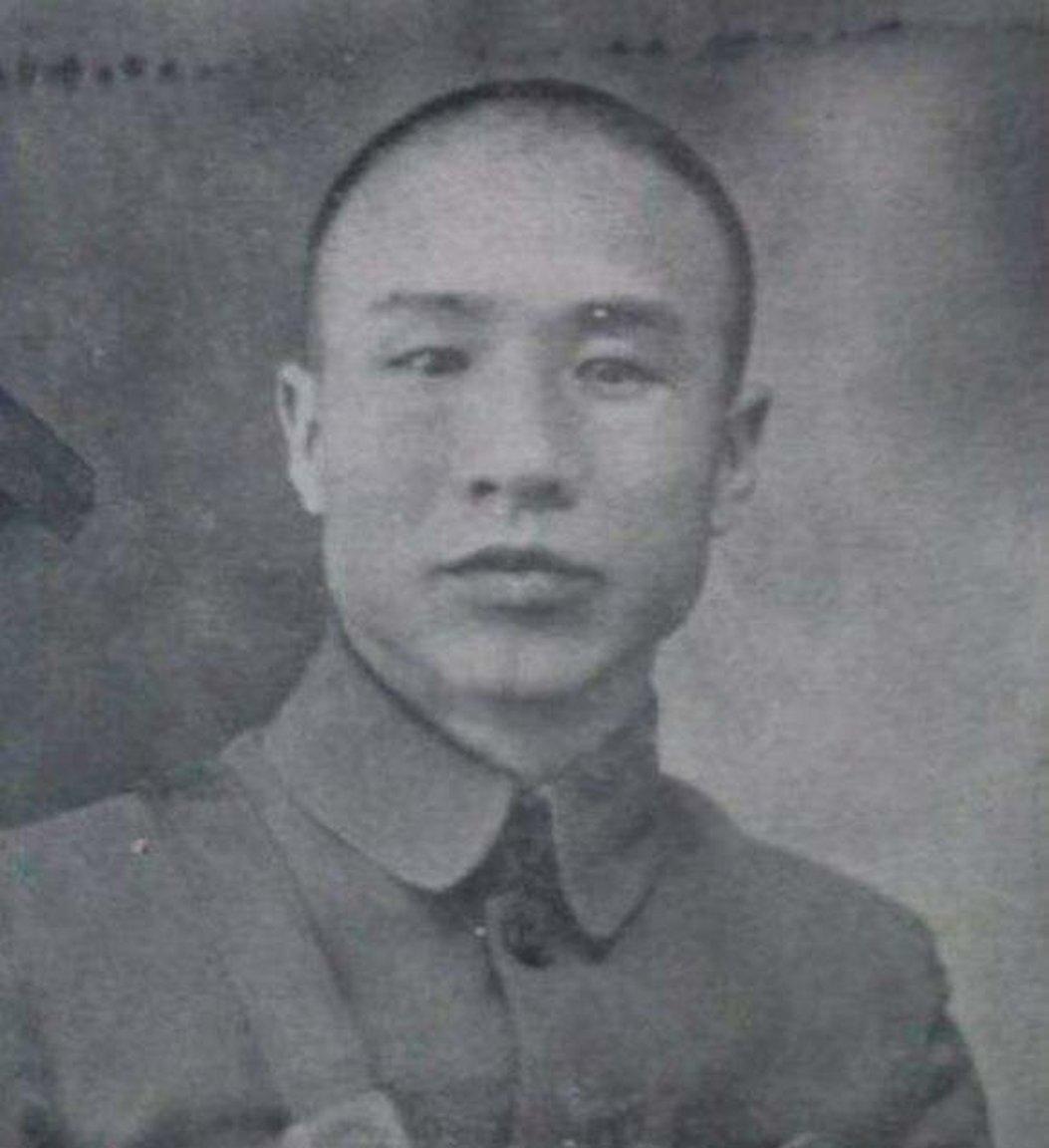

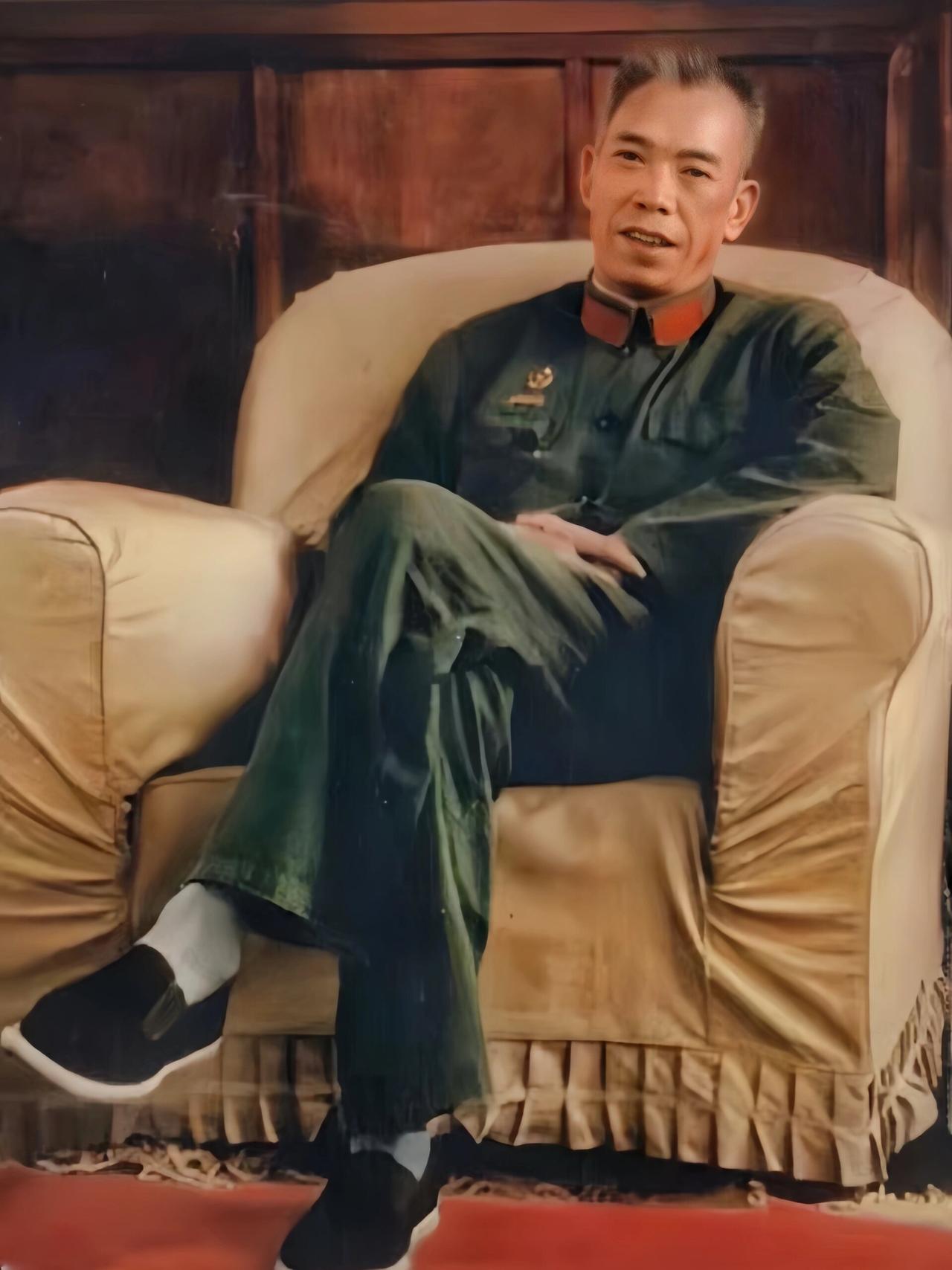

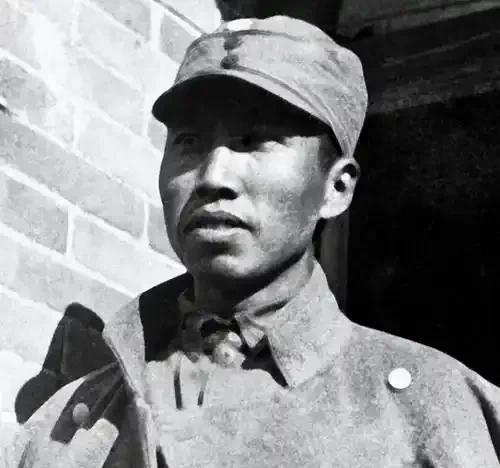

1977年,时隔17年,四川副省长邓华上将奉调回京。组织派人来,询问:“准备安排您担任军事科学院副院长,您有什么意见?可以提出来。”没有提远在成都的妻子,邓副省长讲:“请把我的老哥调回部队。” 当邓华知道这个消息的时候,毫无迟疑地点头接受。 这十七年来,他离开军队,远赴四川担任分管农机的副省长,在田间地头、农机厂车间辗转奔波。 这次终于可以穿上军装了! 当组织问他,个人或家里有什么困难和要求,尽管提出来。 但谁也没想到邓华心心念念的,竟是那位与他有过命交情的老战友。 两人的革命情缘始于1946年的东北战场。 彼时,邓华是辽西军区司令员,洪学智调任副司令员,成为他的直接下属。 虽搭档仅半年,但邓华的沉稳干练与洪学智的勇猛精干,给彼此都留下了深刻印象。 解放战争时期,两人各自率领纵队南征北战,直至1949年全军整编,两人才再次相见。 这一次,邓华出任第15兵团司令员,洪学智任副司令员。 他们并肩指挥,从白山黑水一路打到天涯海角,解放海南岛的战役中,默契的配合与相互支撑,将这份战友情谊淬炼得愈发坚固。 然而,真正将两人命运紧紧捆绑在一起的,是1950年朝鲜半岛燃起的战火。 中央决定组建志愿军入朝作战,邓华临危受命,出任第13兵团司令员。 当他奉命进京汇报,谈及兵团指挥机构尚在广东、前线部队急需得力助手时,军委首长让他自选一位副司令员。 邓华没有丝毫犹豫,脱口而出:“洪学智!” 正是这个关键推荐,彻底改变了洪学智的人生轨迹。 洪学智被紧急召至北京,甚至来不及回广东向老领导叶剑英辞行,就被邓华“连哄带拉”地直接送上了北上的火车,奔赴鸭绿江畔。 在朝鲜,邓华作为彭德怀的第一副手,协助运筹帷幄。 洪学智则临危受命,扛起了千钧重担的后勤保障工作,在美军疯狂的绞杀战中,硬是建立起一条“打不断、炸不烂”的钢铁运输线。 炮火连天的岁月里,两人建立在生死边缘的情谊,早已超越了普通的战友,成为了真正意义上的“老哥”。 这份在战火中淬炼的情谊,在和平年代却遭遇了意想不到的风暴。 1959年,一场突如其来的政治风暴席卷军界高层。 彭德怀元帅成为漩涡中心,作为其得力助手的邓华与洪学智,亦被卷入其中。 在那场气氛严峻的会议上,邓华面对巨大压力,始终拒绝违心批判彭总,仅以“脾气急躁”等不痛不痒之言搪塞,被认定为“假批判,真保护”。 洪学智更为直接,他刚从西藏调研归来,了解基层实情,在会上仗义执言,为彭总辩护,直言其“忧国忧民”、“敢讲真话”。 两人刚直不阿的态度,招致了相同的命运,都被撤销军内一切职务。 1960年,邓华被安排到四川,担任主管农机的副省长。 洪学智则被下放到吉林,出任省重工业厅厅长。 从指挥千军万马的将军,到地方主管工农业的干部,落差简直是云泥之别。 然而,两位老将并未消沉。 在四川,邓华脱下将校呢,换上粗布衣,五年间足迹踏遍全省170多个县市、数百个厂矿。 他深入田间地头,与农民一起打谷插秧,研究改良农机具。 在吉林,洪学智同样俯下身子,在农场扛麻袋、收麦子,在工厂车间研究图纸、解决难题。 他们以另一种方式,践行着为人民服务的初心。 特殊年代的风暴也曾试图波及他们,但邓华在四川的勤恳务实,洪学智在吉林的埋头苦干,赢得了当地干部群众发自内心的尊重与保护。 但身体的劳损与精神的压抑,如同无形的刻刀,在他们身上留下了深深的印记。 邓华患上了严重的肺气肿和哮喘,说话稍急便会剧烈咳嗽,洪学智也饱受岁月与辛劳的侵蚀。 历史的车轮滚滚向前。 1977年,随着拨乱反正的春风吹遍神州大地,蒙尘的将星终于迎来重光之日。 邓华作为首批被“解放”的老同志之一,奉调回京,重返他魂牵梦萦的军队。 当组织给予他表达个人诉求的机会时,他心中所想并非个人得失,而是对那位远在吉林的老战友的深切挂念。 他始终记得,是自己当年在军委首长面前的那句“洪学智”,将老战友从相对安稳的广东军区,拉入了朝鲜战场的生死漩涡,也间接导致了后来两人共同的坎坷遭遇。 十七年后,当重返军界的曙光初现,他毫不犹豫地将这唯一、珍贵的“要求”,献给了他的“老哥”洪学智。 这声请求,是迟来的救赎,更是对那段血火情谊最深沉的回响。 邓华的请求很快得到组织的重视和批准。 不到一个月,洪学智也接到了调令,重返北京。 当两位白发苍苍的老将军再次相见,千言万语哽在喉头。 邓华那句未曾言及的家事,最终化作了照亮战友归途的星火。 主要信源:(中国新闻网——从解放战争到抗美援朝:毛主席选择邓华"放心")(人民网——“六星上将” 洪学智的家风故事)