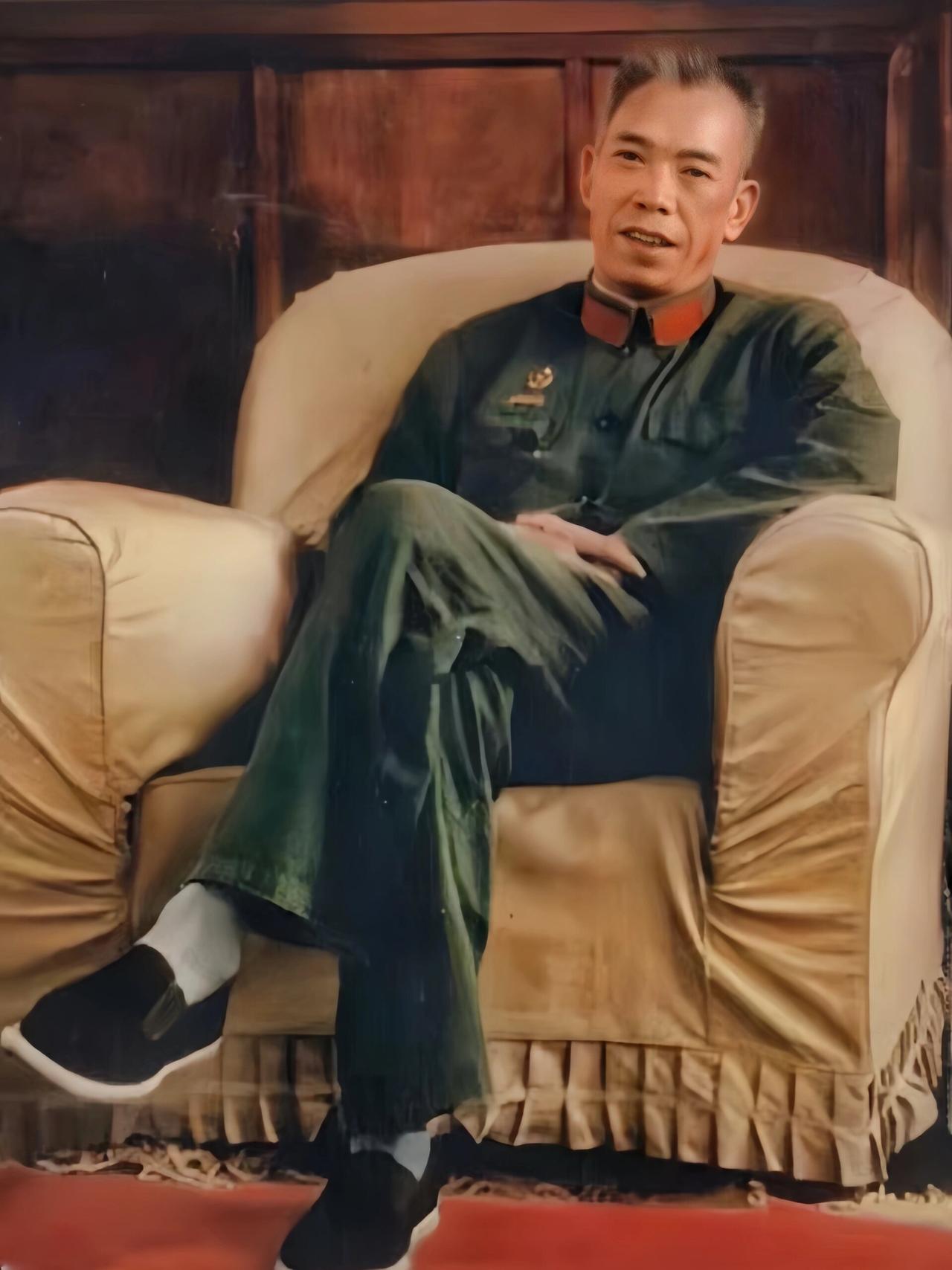

1968年3月,温玉成接到紧急命令,匆匆前往军委开会,不料,半路却意外遇到了毛主

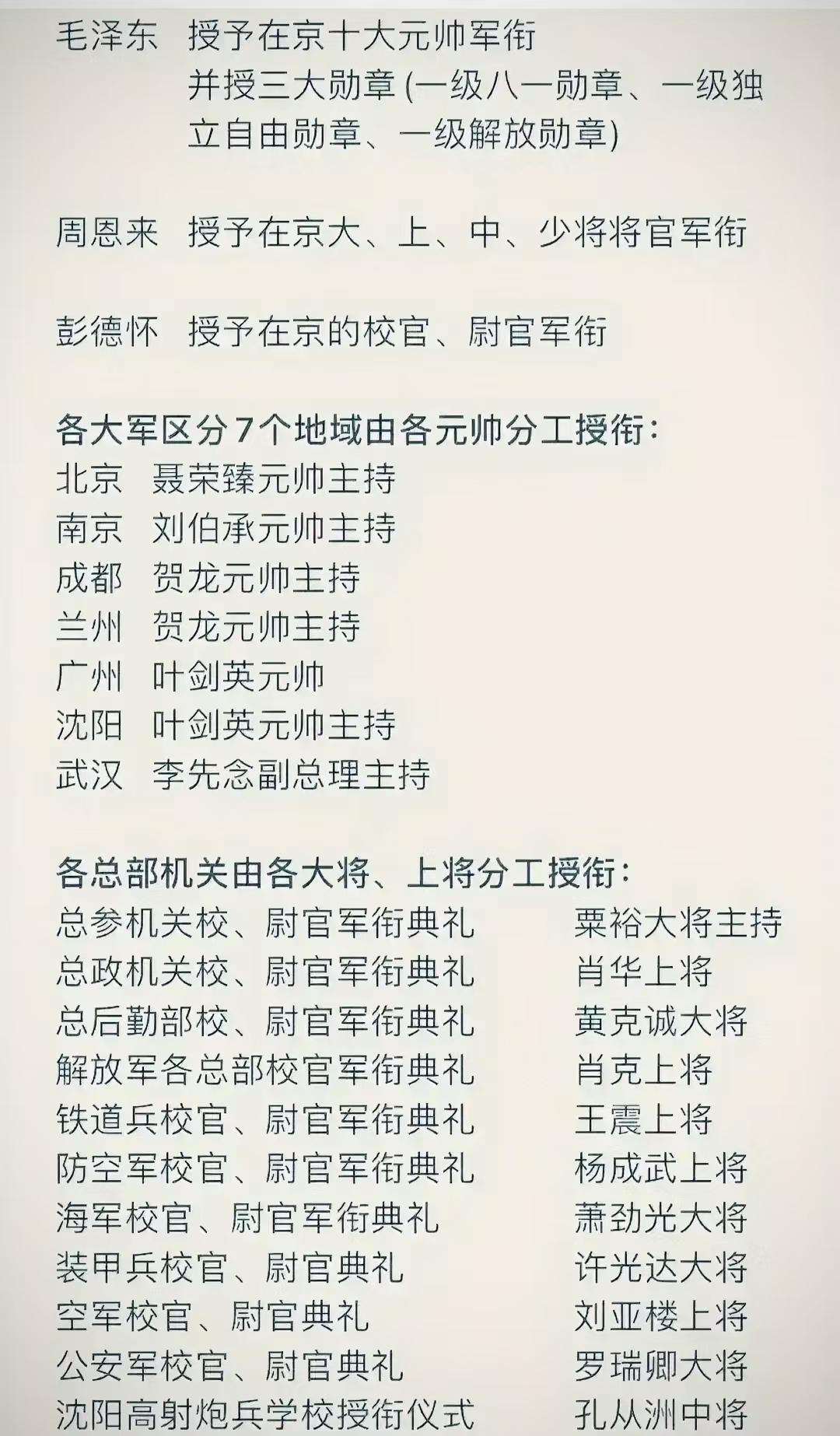

1968年3月,温玉成接到紧急命令,匆匆前往军委开会,不料,半路却意外遇到了毛主席,毛主席看到他时,眉头微皱,问道:“你一个人去?单枪匹马去?”麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!1968年,温玉成接到军委的紧急通知,要求他立即前往人民大会堂开会,他没有多想,穿上军装,匆匆登车,车子刚驶入中南海西门附近,就被警卫人员示意停下,他下车走进人民大会堂的走廊,刚迈过几级台阶,就看见毛主席迎面而来。主席打量着温玉成,抛出一句意味深长的话,这句话不像是简单的寒暄,更像是对即将发生之事的隐喻和考量,也让温玉成意识到,这次的“任务”远比想象中要复杂得多。就在前后不久,北京卫戍区的主要负责将领先后被调整,原先掌舵这块京畿重地的几位要员相继被免职,这是一个极为敏感的位置,既是军事防线的最前沿,也关系到当时高层政治的稳定性。临危受命,轮到温玉成,这位在朝鲜战场上屡建战功、在抗战和解放战争中都曾任要职的将领被推向台前,但他很清楚这个岗位并非荣誉的象征,而是风暴中心。温玉成出身江西兴国,十几岁加入红军,历经长征、抗日、解放战争,再到抗美援朝,一步一步从普通战士成长为共和国的中将,他是少数几位几乎贯穿新中国战争史全过程的军人之一。他的军事生涯并不顺遂,长征中他腿部中弹,曾两度被俘,又两次从敌营中死里逃生,西路军失败后,他沿着乞讨路线辗转返回延安,不仅没有退缩,反而被赋予更重要的职责。1946年,在东北集昌镇,他率不足四千人的独立二师连续作战,最终迫使一个装备精良的国民党整编师投降,震动整个东北战区,他的部队被称为“铁脚师”,不仅因为行军迅速,更因为他本人常年带兵奔袭,号令如风,战术灵活。1950年,朝鲜战火骤起,温玉成担任第40军副军长,参与首轮入朝作战,他指挥的两水洞伏击战成为志愿军打响第一枪的经典战例,仅用半小时就全歼一个韩军营和随行炮兵分队,奠定了40军作为先头部队的威名。但政治并非战场,进入军委办事组后,他虽然名义上处于高位,但始终保持谨慎,1969年,第九次全国代表大会召开,他作为大会主席团成员却未被列入新一届中央委员名单,这一反常现象引发各界关注。自此之后,温玉成逐渐淡出权力核心,直到1983年,时任中纪委常务书记黄克诚出面,为他恢复名誉,重新给予他在军中应有的地位和待遇。晚年的温玉成选择在南京定居,他搬入一处普通的住宅,远离政治喧嚣,养花种草,读书写字,他的军功章被锁进抽屉,从未在子女面前炫耀,他反复告诫家人,那些荣誉不是挂出来看的,是拿命换来的,不该成为谈资。1989年,他查出罹患肝癌,医生建议住院治疗,他坚决拒绝,坚持在家静养,他没有留政治遗言,也未讲英雄往事,对他来说那些都已成为过去,战场早已远去,仗也打完了。从人民大会堂走廊的那一问开始,到南京小院的静默告别,温玉成的一生如同他指挥的部队那般干净利落,没有过多解释,也不需多余修饰,他是时代的军人,也是时代的注脚,那年春天的走廊,不只是一次问话的起点,更是一段历史中最微妙、最令人回味的瞬间。