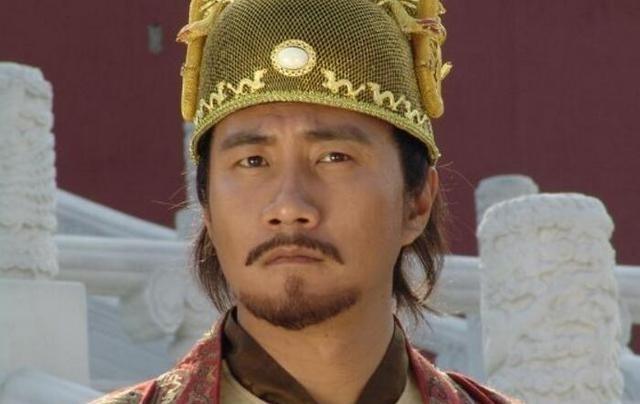

1374年,39岁才子高启被朱元璋判处腰斩,朱元璋亲自监斩。刑场上,高启歇斯底里道:“我一生自比天上仙官,死有何惧!是非功过,自有后人论断!”临死前,他手沾鲜血,在地上连写3个“惨”字! 高启,字季迪,1336年出生在苏州长洲,也就是现在的江苏苏州。他家境不算富裕,自称是北齐皇室后裔,虽然这身份听起来有点虚,可他骨子里的傲气倒是不少。小时候,他读书就特别厉害,过目不忘,尤其喜欢历史和诗词。据说不到20岁,朋友拿千字文考他,他看一遍就能背下来,周围人都惊呆了,觉得这小子将来肯定有出息。 16岁那年,元朝淮南大官饶介听说他的才名,请他去做幕僚。有次宴会上,有人出难题让他以“木绿曲”为韵作诗,高启当场写下:“主人原非段干木,一瓢倒泻潇湘绿。逾垣为惜酒在樽,饮余自鼓无弦曲。”这诗写得漂亮极了,大家都夸他有才,可饶介想推荐他做官,他却谢绝了,说自己不想混官场。18岁,他娶了青丘周家的女儿,搬到吴淞江边住,自称“青丘子”,还写了首《青丘子歌》,模仿李白的豪放,里面说自己是“五云阁下的仙卿”,不想为五斗米折腰,挺有个性。 元末天下乱,高启躲在青丘,过着写诗喝酒的日子,常跟张羽、徐贲这些朋友交流,人称“北郭十友”。1368年,朱元璋打下江山,建立明朝,听说高启的名气,就把他召到南京,让他当翰林院的编修官,修《元史》,还教皇子读书。洪武三年(1370年),朱元璋想提拔他做户部右侍郎,可高启说自己不擅长管钱,又回了苏州老家。朱元璋没拦他,还给了点金银,他就靠教书养家,日子清苦但过得自在。 高启的诗写得真好,风格清新又大气,学了汉魏唐宋的长处,尤其擅长七言歌行,像《梅花九首》《青丘子歌》特别出名。他跟宋濂、刘基齐名,被叫作“明初诗文三大家”,还跟杨基他们并称“吴中四杰”,有人甚至说他是最厉害的明代诗人。他的诗常写老百姓的苦,也爱感慨历史,读起来很有劲头。可惜,他太直爽,诗里藏不住想法,这也给他惹了麻烦。 朱元璋和高启的关系挺复杂。一开始,朱元璋挺欣赏他的才华,特意把他叫到朝廷干活。可高启不爱当官,干了几年就跑回老家,朱元璋表面上没说什么,心里却有点不爽。高启的诗里老有些让人多想的话,比如《青丘子歌》里“不问龙虎苦战斗”,还有《题宫女图》里“夜深宫禁有谁来”,这些在朱元璋眼里像是暗戳戳地骂朝廷。《明史》里就说,他写诗有点讽刺的意思,朱元璋早就看他不顺眼了,只是没发作。 到了1374年,事情彻底炸了。苏州知府魏观修府衙,用了张士诚的老地盘,请高启写《郡治上梁文》。高启写了“龙蟠虎踞”四个字,本来是夸苏州地势好,可张士诚是朱元璋的死对头,这地方敏感得很。有人告状,说魏观选址有问题,高启的文章藏着反意。朱元璋一听,火气蹭蹭往上冒,直接派人把高启从苏州抓到南京。高启为啥落得这么惨?主要还是他的才华和性格害了他。他诗写得太直,经常带点对朝廷的不满,朱元璋这种多疑的人哪受得了。朱元璋小时候穷得要命,被读书人瞧不起过,所以对文人特别敏感。高启那篇《郡治上梁文》里的“龙蟠虎踞”,让人觉得他怀念张士诚,再加上之前那些诗,朱元璋认定他不老实。新仇旧恨一起算,干脆下狠手。 洪武七年(1374年)秋天,高启被押到南京刑场,朱元璋亲自盯着。39岁的他被腰斩,临死前喊:“我一生自比天上仙官,死有何惧!是非功过,自有后人论断!”喊完,他用手沾着血,在地上写了三个“惨”字,算是对自己命苦的控诉,也像是对朱元璋暴政的抗议。这事传出去,吓坏了不少人。 高启一死,文人圈子炸了锅。他的朋友张羽、徐贲他们聚在苏州哭得不行,杨基感慨他的才华可惜,张羽还写了诗悼念。高启家人只能低调过日子,守着他的诗稿,日子更不好过了。朱元璋对文人管得严,“吴中四杰”一个都没好下场:杨基被贬累死,张羽流放时死了,徐贲也被砍了。明初文人真是活得提心吊胆,写东西都不敢放开了。 高启死了,朝廷震慑文人的目的达到了,文风变得小心翼翼。他的死是个信号,谁不听话就没好果子吃。不过他的诗没白写,后来整理成《高太史大全集》《凫藻集》,流传下来,影响挺大。清朝人纪晓岚夸他是“明代第一诗人”,连毛泽东1961年读他的《梅花九首》都说他是“明朝最伟大的诗人”,还手抄了一遍。高启的悲剧不光是他一个人的事,是那时候文人命苦的缩影。他用命守住了自己的傲气,那三个“惨”字,像是在问后人:才华值不值得这么拼?