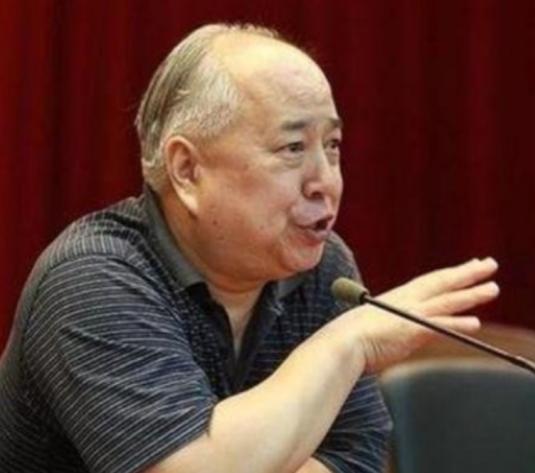

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 姜伯驹院士和钱永刚先生的话,其实戳中了很多人心里的疙瘩。咱们平时总说芯片被卡脖子、技术跟不上,可很少往根上想——那些能造芯片、搞技术突破的人,不都是从课堂里走出来的吗? 就说身边的孩子吧,现在哪个不是从小学就泡在题海里?早上背单词,晚上刷卷子,周末还要赶各种补习班。家长们常说“别输在起跑线上”,可这起跑线拼的全是分数。钱永刚说的“抹杀好奇心”真不是虚的,以前孩子总爱问“天为什么是蓝的”“小鸟怎么睡觉”,后来慢慢就不问了,因为问了也没人细讲,还不如多做两道题实在。 咱们再看看美国那边的孩子,不是说他们不学习,而是学的法子不一样。听说他们小学上科学课,老师会让孩子自己琢磨“怎么让鸡蛋从二楼掉下来不碎”,不管想出啥招,老师都先鼓励,再陪着一起试、一起改。咱们的课堂呢?老师大多是直接给答案、教模板,比如语文阅读题必须答“烘托气氛、推动情节”,少一个点都扣分。时间长了,孩子就习惯找“标准答案”,哪还敢瞎琢磨? 这种差别等孩子长大进了工厂、实验室,就看得更清楚了。就拿大家常说的芯片来说,现在咱们做高端芯片离不开的设计软件,大多是国外的,自己的工程师想开发新的,却没怎么练过这种从零开始的本事。有数据说,到2027年,光芯片设计这块的高端人才就缺30多万,不是没人学这个专业,而是很多毕业生只会按现成的流程做,遇到没见过的问题就慌了神。 姜伯驹院士说“教育把自己困住了”,这话太实在了。咱们的教育就像在铺一条窄路,所有人都得按一个规矩走,走得快的就是好学生。可搞技术创新不是走熟路,得自己开山辟路。美国那些顶尖的科学家,不少人小时候都折腾过“没用”的玩意儿,比如拆收音机、做简易火箭,这些看似不务正业的事,恰恰练出了他们敢试敢错的本事。 咱们总羡慕人家的技术先进,可没看到人家的教育在给创新“松土”。比如大学里,美国学生经常跨着专业做项目,学物理的敢跟学编程的一起搞芯片设计;咱们的学生学科分得太细,学电子的可能就只会摆弄电路,不懂数学算法,遇到需要跨界的难题就卡壳了。这不是孩子笨,是从小没被培养过这种思维。 有人说“人家起步早,咱们追不上”,可钱永刚回忆他父亲钱学森那代人,当年也是在艰苦环境里搞研究,靠的就是一股子好奇心和钻研劲。现在咱们条件好了,实验室、设备都不差,差的是能提出真问题、敢闯新路子的人。这些人不是靠刷题刷出来的,是靠保护好奇心、培养思考能力练出来的。 不过现在也有地方在改了,有的中学不让孩子死刷题,改成让他们自己做实验、写调查报告;大学也跟企业合作搞实训基地,让学生早点接触真刀真枪的技术。可这还不够,得从根上改——家长别只盯着分数,老师别只想着升学率,社会得认可那些“爱折腾”的孩子。 说到底,芯片、技术这些差距,就像果树结的果子不好,表面看是果子的问题,其实是树根没养好。教育就是这树根,要是总让孩子在题海里泡着,好奇心都泡没了,那再先进的技术也接不上力。 姜伯驹和钱永刚的话不是危言耸听,是提醒咱们:要想真正赶上别人,得先把孩子的好奇心找回来,让课堂里重新响起“为什么”的提问声。