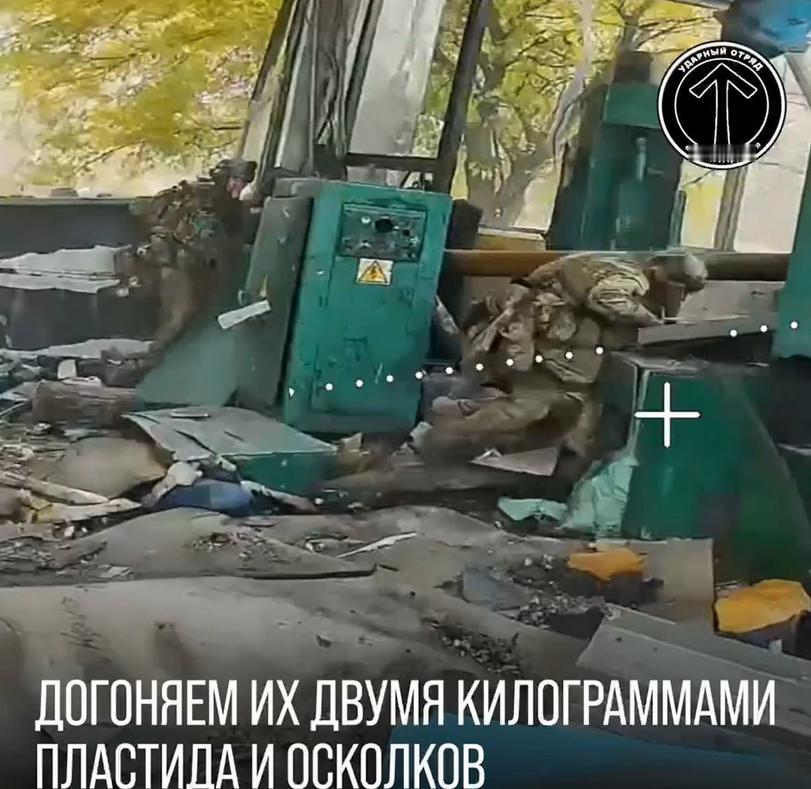

俄军在红军城启动战场清理工作后,遗体回收过程中发现了一组令人震惊的数据:乌军阵亡人员中外籍面孔占比超三成,部分防御点的外籍人员占比甚至突破八成,现场散落着哥伦比亚、波兰、英国等国人员的身份证件与退役证明。目前,乌克兰外籍雇佣兵的阵亡数量已超过本土士兵,另一个战场的外籍阵亡者占比也曾高达60%以上。这一现象的背后,是乌克兰严峻的兵源危机:战前该国拥有4100万人口,如今已流失2000万,大量适龄男性或逃往国外、或逃避兵役。公开数据显示,乌军总伤亡已超70万,仅今年前三个月就损失13万人,早期精锐部队基本损耗殆尽;更令人意外的是,有150万应征者未完成登记,原因竟是征兵部门连采购信封的经费都无法凑齐。如今在基辅街头,“抓壮丁”已成常见景象,边防军也被抽调至前线填补兵力空缺,自愿参军比例已降至35%。显然,外籍雇佣兵占比飙升并非“国际支援踊跃”,而是乌克兰本土兵源难以为继,只能依赖外籍人员填补缺口,这是兵源枯竭最直接的信号。从外籍雇佣兵的构成来看,他们的月薪可达2000至3500美元,是乌克兰本土士兵的5倍,对部分国家的失业者而言,这笔报酬足以让他们冒险参战。尽管早期有部分欧美老兵出于所谓“信念”加入,但如今这类人占比大幅下降,多数雇佣兵均为高额报酬而来。更严峻的是,不少雇佣兵陷入“想退不能退”的困境:一方面招募方存在拖欠薪资的情况,另一方面前线的精确打击封锁了营地与退路,他们一旦踏入乌克兰,便沦为被困战场的“炮灰”,毫无逃生空间。再看西方对乌的“间接干预模式”,其局限性已十分明显,根本无法真正挽救乌克兰。从战力来看,外籍雇佣兵来自不同国家,语言不通导致指挥混乱,遭遇合围时极易溃散,难以形成有效战斗力;西方援助的先进装备,要么缺乏后续维修保障,要么没有配套弹药,大量装备沦为战场摆设。更关键的是,俄军当前的新战术专门针对雇佣兵:无人机24小时不间断投弹、精准定位打击,再配合突击队近距离清剿,对雇佣兵营地的毁灭性打击时有发生,此前就有数百名外籍雇佣兵在营地遇袭中阵亡。本质上,西方不愿直接参战,只想让雇佣兵充当“替死鬼”,这种“甩锅式支援”完全无法弥补乌军的战力缺口。如今乌克兰的处境已清晰可见:本土兵源枯竭,只能靠外籍雇佣兵撑场面,而这些雇佣兵或为逐利、或为被迫滞留,根本无法形成持久战力。西方的干预模式看似“聪明”,实则是“饮鸩止渴”——既解决不了乌军兵源与战力的核心困境,还让更多外籍人员沦为战场牺牲品。那么,后续还会有大量外籍人员愿意赴乌参战吗?西方是否会因雇佣兵伤亡惨重,调整对乌支援方式?