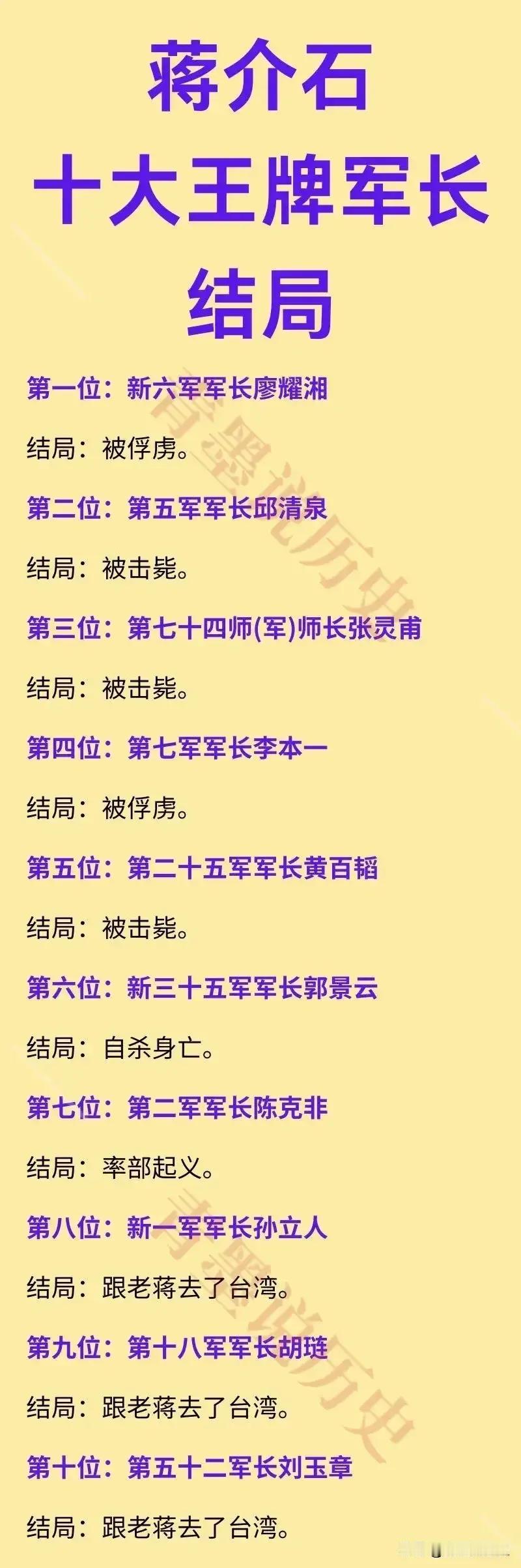

在解放战争中,出现了一个非常奇特的事情,至今让人费解。这个事情就是,身为华东野战军司令员兼政治委员的陈毅在1948年去中原野战军当了副司令员。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1948年解放战争打到节骨眼上,华东野战军司令员兼政委陈毅突然被调到中原野战军当副司令。 这事儿当时让不少人摸不着头脑。 陈毅在华野是顶梁柱,带兵打仗多年,队伍里上下都服他,怎么好端端给调到中野去了,还是当副手? 其实背后有实实在在的原因,得从中原野战军那头的难处说起。 中原野战军之前执行了一个重要任务,就是挺进大别山。 那会儿解放军和国民党军正僵持,中央看准国民党主力都压在山东,就派中野插到大别山,想牵制敌人。 刘伯承和邓小平带着部队硬是冲过去了,可这一路遭罪不小。 国民党兵追着打,路上没吃没喝,中野损失挺大,光非战斗减员就不少,重武器也丢了一大半。 打完仗,中野实力掉了一大截,兵员、装备都缺,眼看淮海战役要开打,这样的状态肯定不行。 刘伯承和邓小平急啊,中野原来十二万人马只剩六万,干部也缺得厉害。 他们向中央打报告,说中野现在干部少、队伍弱,得赶紧加强。 他们提了几条建议,其中关键一条是把陈毅调过来帮忙,还建议成立中原军区,让陈毅当副司令。 陈毅是华野的老人,威望高,能镇住场子,中野正需要这样的人来稳定军心。 中央接到报告,没马上答应,觉得这事得慎重。 陈毅是华野的主心骨,突然调走,华野那边会不会乱? 于是中央把陈毅和他的副手粟裕叫到河北开会商量。 会上粟裕第一个反对,他说华野离不开陈毅,队伍是陈毅一手带起来的,好多老八路出身的干部只听他的。 再说粟裕自己擅长打仗,但管人、做思想工作不是强项,以前队伍里闹矛盾,都得陈毅出面调解。 要是陈毅走了,华野内部怕出问题。 可陈毅自己态度坚决,说一切听组织安排。 他觉得中野的困难是实打实的,都是共产党的队伍,该帮就得帮。 中央琢磨来琢磨去,最后拍板,陈毅去中野当副司令,但华野的职务还兼着,这样两头都能顾上。 另外中原军区让邓小平当第一书记,陈毅当第二书记,方便协调。 这么一定,陈毅就收拾收拾去了中野。 刘伯承和邓小平对他特别尊重,连住处都准备得妥妥帖帖。 陈毅这人随和,爱说笑,三个人还是四川老乡,晚上经常凑一起用家乡话聊天,很快和中野的人混熟了。 他带来的不只是自己,还有华野抽调的4700多名干部。 这些干部到了新环境,开始有点不适应,但看老领导陈毅在,心里就踏实了,活也干得卖力。 陈毅在中野不光管军事,还当起了"和事佬"。 华野和中野以前没一起打过仗,风格不一样,磨合起来难免磕磕碰碰。 比如打黄维兵团的时候,华野部队血战拿下阵地,缴获不少美式装备。 中野的兵过来接收,华野的人不乐意,两下吵得连司令部都惊动了。 陈毅知道后,一个电话打过去:"这批武器全给中野,连你们这支队伍也暂时归中野指挥!" 接着又补一句:"咱们都是共产党领导,分什么你的我的?"这话一说,双方都消了气。 确实,解放军能赢,靠的就是团结。 陈毅这一调动,背后还有一层意思,培养新人。 粟裕是打仗的好手,但缺全面管理的经验。 陈毅走后,华野的担子落到粟裕肩上,逼着他既管军事又抓思想。 时间一长,粟裕成长起来了,后来成了挑大梁的将才。 中央这步棋,看似调一个人,实则盘活两盘棋。 就像下象棋,有时候看似退一步,其实是为了更好的进攻。 淮海战役开打后,华野和中野配合得滴水不漏,陈毅中间传话、协调,功不可没。 国民党那边呢,各部队各顾各的,见死不救,结果败得彻底。 1949年初,解放军赢下淮海战役,消灭国民党军五十五万五千人,为新中国的成立扫清了路。 这场大胜仗,就像老百姓说的,"一根筷子易折断,一把筷子折不断",团结才是最根本的力量。 战争年代人事安排不是简单升降职,要看全局需要。 陈毅本人不在乎职位高低,在乎怎么对革命有利。 这件事也体现共产党用人的特点,既要发挥个人长处,又要服务整体战略。 主要信源:(中国在线——陈毅)