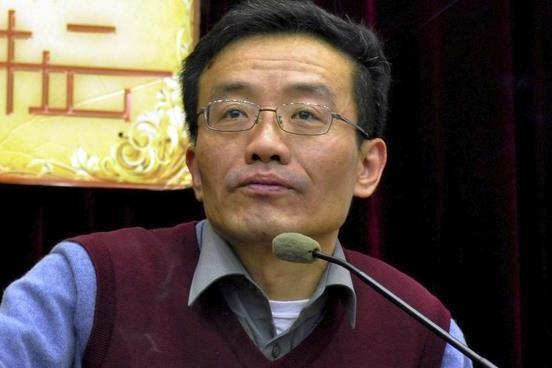

复旦大学教授王德峰,撕开了中国社会当下最大的遮羞布,振聋发聩!他说:“今日之中国纵欲汹汹,各种欲望,各食其能,各谋其力,如果一个民族的民风,伴随着重功利、轻道义,这个民族将内不能安,外不能立……”字字诛心,发人深省! 当下中国,经济腾飞让生活五彩斑斓,可一缕隐忧悄然蔓延:欲望如潮水般涌来,道德底线是否在悄然松动?复旦大学教授王德峰的一席话,像一记警钟,敲醒了多少沉睡的灵魂。他直指社会痛点,揭开那层遮羞布,你敢直视吗? 王德峰教授1956年出生在江苏泰州,那时候国家正值恢复高考的关键期,1978年他考入复旦大学哲学系,开启了学术之路。毕业后,他先在上海译文出版社做编辑,积累了中西哲思的底子。1987年回校攻读硕士,1990年留校任教,专攻马克思主义哲学和当代外国马克思主义。多年来,他从讲师一步步走到教授、博士生导师,还当过复旦学院副院长。这些年头里,他钻研中国传统文化和西方哲学,写了多本专著,课堂上总能把深奥道理讲得接地气,让学生们听得入迷。 王德峰的学术追求,一直扎根于民族文化的土壤。他强调中西比较的重要性,认为中国哲学是我们的精神血脉,能给现代人指路。退休前,他主讲艺术哲学和西方哲学史,学生们从他的课里不光学知识,还能感受到家国情怀的召唤。这样的教授,在高校里不多见,他不光教书,还在社会讲座中直面时代课题。2023年左右,他的这番话在网上流传开来,直击人心。那是改革开放以来积累的社会观察,话糙理不糙,点出了当下民风的微妙变化。 改革开放四十多年,国家从贫困走向小康,人民日子越过越红火。这本是喜事,可伴随经济高速发展,社会里各种个人追求也活跃起来。大家各凭本事谋发展,遇到利益纠葛,多半靠法律来调解,对长远规划则更多看机遇。这种局面,是时代进步的自然结果,谁也不能否认它的积极一面。可王德峰教授提醒我们,得警惕一种倾向:如果重实际利益,轻道德原则,整个民族的内在凝聚力就容易出问题。内部不稳,外部立足也难。这话听着刺耳,却像一面镜子,照出我们日常里那些容易忽略的角落。 想想看,现在城市里到处是高楼大厦,手机里刷不完的资讯,大家忙着追逐物质享受,精神层面的东西反倒被搁一边。金钱成了衡量成功的标尺,信任在利益面前变薄,人与人之间多了一层防备。这不是说物质不好,而是提醒大家,生活不能只剩功利。教授的话,源于他对马克思主义的深耕,也融入了中国传统智慧。他常说,一个国家强盛,不光靠GDP数字,还得有看不见的精神力量支撑。没了这个,社会就容易浮躁,个人也容易迷失方向。 王德峰的这番剖析,不是空谈。他结合当下现实,指出精神荒芜的危害。就像人缺了水和食物,精神供给断了,心理问题就接踵而至。抑郁、焦虑,这些在年轻人中越来越常见,不就是因为忽略了内在修养吗?教授呼吁回归核心信念,用正确的价值观指引人生。 而王德峰的书《寻觅意义》,就是这种思想的集大成者。2022年出版,里面汇了演讲和散文,聊教育、读书、生活这些贴身话题。用小故事剖析虚无和得失,语言风趣却深刻。书里说,身处现代,我们的不安往往源于“意义”二字。不知工作和学习的价值,日子就容易乱套。教授结合案例,解开这些结,帮助读者在现实中寻到安宁。读者反馈,这书像良药,治好了不少人的迷茫。 面对这些课题,我们得行动起来。弘扬传统文化,从日常做起。多读经典,学孟子气节,学岳飞忠诚,就能逐步找回内在力量。国家号召文化自信,我们每个人都得响应。教授的话,不是批评,而是提醒:民族复兴,需要物质和精神的双轮驱动。只有这样,个人才能踏实,国家才能长治久安。

![[思考][思考][思考]](http://image.uczzd.cn/13963914252058166073.jpg?id=0)