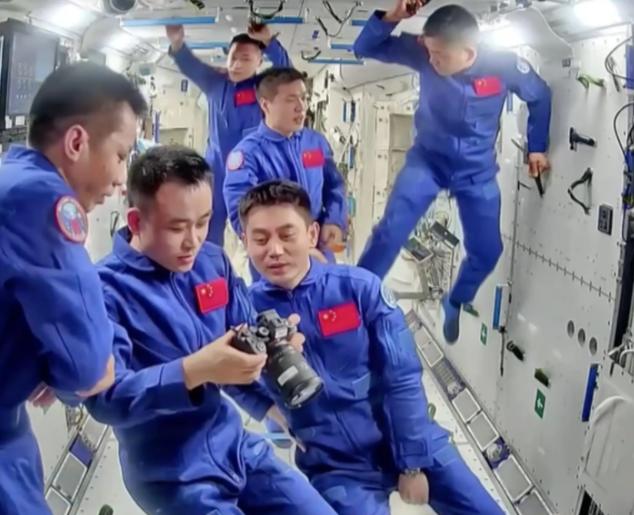

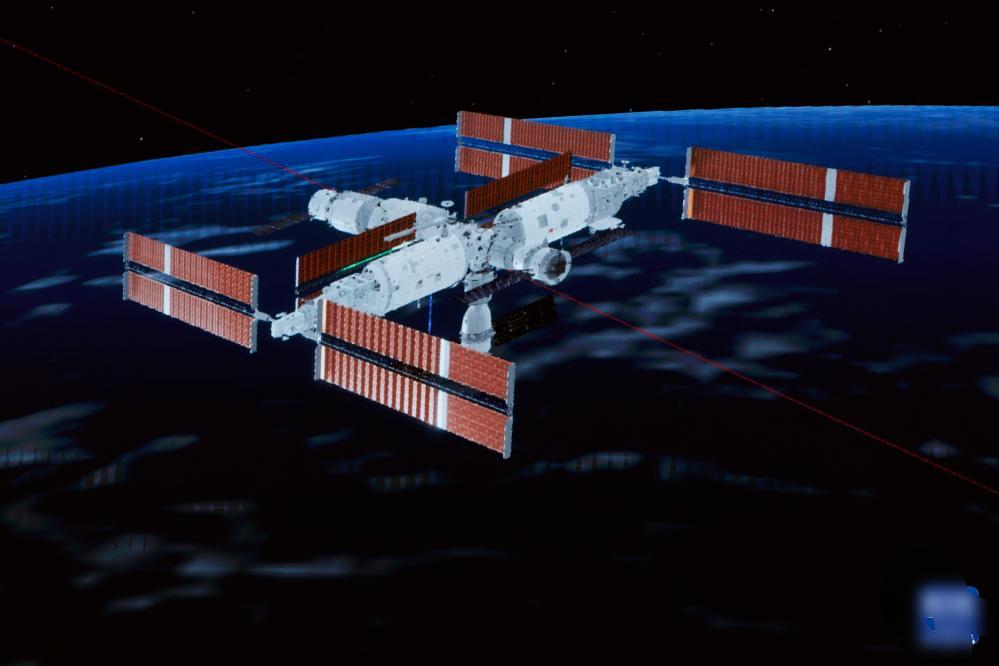

估计现在人们最担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 11月5号,中国载人航天工程办公室直接发了消息:神舟二十号疑似被太空里的微小碎片撞了,原计划当天的返回任务只能推迟。全国等着看航天员回家的人,心里瞬间揪紧,搁谁都得替这几位航天员捏把汗。 这种紧张真不是瞎担心,太空里的“隐形杀手”可比咱们想的密集多了。 欧洲航天局2025年的报告早拉过警报:近地轨道上,能一直追踪到的、直径超10厘米的大碎片就有足足4.4万个,1厘米到10厘米的“中等威胁”超过100万个,而毫米级的微小碎片更是多到1.4亿个。 这些碎片加起来总质量超14500吨,堆在一起快赶上10艘航母的重量了,就这么飘在天上,想想都觉得惊险。 这些碎片的来源可太杂了。40%以上是退役卫星、火箭残骸这类没用的航天器,剩下的有航天任务中掉的螺栓、工具,有航天器老化脱落的涂层碎片,更要命的是碰撞产生的次生碎片。 2009年美国铱星33和俄罗斯宇宙2251卫星撞了一下,当场炸出2000多块10厘米以上的碎片,到现在还在轨道上瞎转悠。 它们的速度快得离谱,普遍能到每秒7到10公里,比子弹快十几倍。哪怕是1厘米粗的碎片,撞上来的力道都能穿透航天器外壳,毫米级的也能把关键部件划坏。 1996年法国的Cerise卫星就吃了这亏,被火箭爆炸的碎片撞坏了重力梯度杆,最后姿态失控,彻底报废了;美国航天飞机亚特兰蒂斯号在轨道上待了11个月,太阳能帆板上被砸出2000多个坑,连舷窗都有撞击孔,万幸没造成人员伤亡。 神舟二十号遇上的情况也透着凶险。地面测控系统回头查数据,发现撞上来的碎片大概1.2厘米粗,是2019年俄罗斯一枚报废火箭的末级残骸。 别小瞧这手指头粗的碎片,它在400公里高的轨道上撞过来,冲击力相当于300公斤的重物从10层楼往下砸,飞船服务舱的外部涂层直接被撞破,推进系统的管路都被划出了划痕。 更要紧的是返回舱的防热大底,这东西再入大气层时得扛住2000℃的高温,哪怕只有一点点小裂纹,都可能在高速摩擦中出大问题。这也是任务指挥部果断推迟返回的核心原因——航天员的安全,半点儿侥幸都不能有。 好在中国航天早有准备,神舟飞船的防护体系堪称“太空铠甲”。服务舱用的是三层防护的三明治结构,每平米重量不到2公斤,却能顶住1厘米粗、速度7公里/秒的碎片撞击,比传统防护层的性能提升了两倍。 地面的天地协同监测网络也真不是盖的,靠光学望远镜、雷达阵列和北斗系统一起发力,能提前72小时预警可能的碰撞风险。 这次就是推进舱外侧的粒子探测器先捕捉到异常信号,才给应急处置抢出了宝贵时间。 险情发生后,天和核心舱那10.2米长的机械臂立刻伸了出来,带着高清相机给飞船做了360度全方位“体检”,地面团队熬夜算了20多种可能出现的风险场景,连神舟二十一号都加满了燃料,处于8.5天内就能应急发射的待命状态。 这种谨慎真不是小题大做,而是太空探索必须有的态度。国际空间站每年都得做3次以上的轨道机动来躲碎片,耗掉的燃料可不是个小数目;中国空间站靠“主动监测+被动防护”的组合拳,把安全系数拉满,航天员已经在舱外装了70%的防护装置。 神舟十七号乘组还实打实演练过太阳翼被撞后的在轨维修,这套“预警-防护-应急”体系早就经受过考验。 有意思的是,中国还在从根上解决太空垃圾问题,实践二十五号卫星靠在轨加油技术,让原本失效的卫星多用了八年,直接减少了数千吨可能产生的碎片,也算是给太空“减负”的实在办法。 随着太空探索越来越频繁,轨道上的碎片密度还在慢慢上升。1977年科学家凯瑟勒预言的“碰撞级联效应”可不是吓唬人的——一旦碎片多到一定程度,撞击产生的新碎片会引发连锁反应,最后可能形成一层“碎片云”,把人类进入太空的通道都堵上。 神舟二十号这次的“太空急刹车”,也算给全球航天界再提了个醒。不过从这次的处置过程能看出来,从发现撞击到完成风险评估,再到制定新的返回方案,整个流程又快又稳,也让大家看到了中国航天应对突发险情的硬实力。毕竟,能把航天员平平安安送上去,更得有本事把他们稳稳当当接回家。