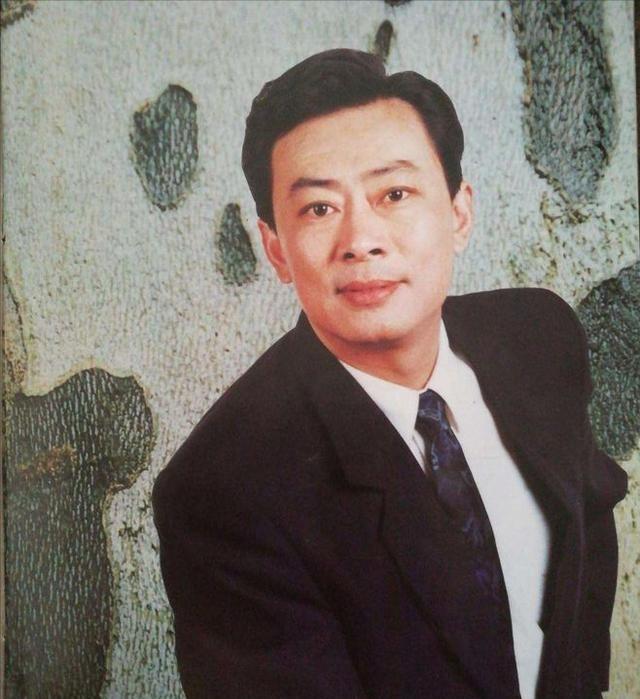

1984年,宝贝儿子患了癫痫病,不久后,王诗槐离婚,和有智力残疾的儿子相依为命,一天朋友告诉他一个消息“你的初恋离婚了,干脆你俩在一起得了,”王诗愧无奈的苦笑“谁会看上我这个离异,且有一个智力残疾的儿子,”可是1997年,他成功再婚! 在荧幕上,演员王诗槐以其内敛沉稳的表演为观众所熟知;而在生活的剧本里,他的人生则被一种更厚重的力量所定义——责任。 这份责任如同一枚硬币的两面,一面是作为父亲无法选择的沉重担当,另一面是作为演员从未放下的职业坚守。 最终,当另一位同行者决然走入他的世界,这份独力支撑的重担,才演化为一曲关于共同承担的合鸣。 命运的遽变始于1984年,王诗槐的儿子王海平因一场高烧引发脑炎,被诊断为癫痫并伴有永久性智力损伤。 这个残酷的现实不仅击碎了一个家庭的宁静,也成为王诗槐余生无法卸下的责任起点。 面对儿子病情的无望和生活的巨大压力,他的第一任妻子张晓明在情绪崩溃后选择了离开,王诗槐的人生自此进入长达十余年的“单人模式”。 他成了一个孤独的摆渡人,白天在片场扮演着各色人生,赚取用于支付儿子高昂进口药费的片酬;夜晚则回归父亲的本色,彻夜守护在随时可能发病的儿子身边。 为了寻求一丝希望,他带着孩子跑遍了从北京到广州的各大医院,几乎耗尽了所有积蓄。 当朋友好意提及他的初恋也已单身,建议他开始新生活时,他的第一反应是苦涩的自我否定,认为自己离异并带着残疾孩子的处境,早已丧失了奢谈感情的资格。 这份沉重的父职,是他独自承载的、无法与人言说的重量。 尽管个人生活被巨大的阴影笼罩,王诗槐却从未中断过自己的演艺事业。对于他而言,演员这个职业,早已超越了兴趣和理想,成为对抗命运的支柱和养育儿子的唯一经济来源。 他在逆境中保持着惊人的产量,从艺数十载,留下了超过110部影视作品,从《张衡》、《日出》到后来深入人心的《围城》、《大染坊》,再到琼瑶剧《在水一方》,他用扎实内敛的演技塑造了一个又一个角色。 这种敬业令人钦佩。圈内人都知道,为了一个机会,他可以为一个镜头反复拍摄十几遍,从不抱怨。 银幕上,他是温文尔雅的知识分子,生活中,他却是背负着整个家庭的疲惫父亲。或许正是这份被现实淬炼过的沉重,反而让他的表演更添了一份不动声色的深度与力量。 他把生活的苦难,内化为艺术的坚实根基。在艺术之途不断前行,既以精彩作品回应观众期待,又以责任担当守护家庭温暖,忠诚履行着这双重承诺。 转机出现在1996年。他与中学时的初恋王筠重逢了。彼时,王筠于日本金融界已崭露头角。然而,在知悉王诗槐的完整境遇后,这位女性毅然做出了一个令众人皆为之惊愕的决定。 她毅然辞去海外优渥的工作,回到国内,坚定地走进了这个看似满是艰难的家庭。她的出现,不是童话里的拯救,而是一种理性的、强大的责任分担。 面对王筠家人的反对,她决心已定。 1997年春天,两人登记结婚,仪式简单到没有一位宾客。婚后,王筠将全部精力投入到照顾王海平身上,她用智慧和爱心创造了“颜色疗法”,通过不同颜色的餐具来训练孩子的认知。 她不仅是情感的慰藉,更是家庭实际运作的支柱。在她的坚持下,王诗槐得以继续自己的演艺事业,没有后顾之忧。 家庭的责任,从王诗槐一个人的独角戏,变成了夫妻二人的二重奏。 王海平在王筠的照料下,病情日渐稳定,发作次数明显减少,甚至在2003年画出了一个太阳,2005年因学会独立吃饭而得到了一张奖状。 2005年,50岁的王诗槐再次当上了父亲,女儿的降生给这个家带来了新的生机。哥哥王海平打从心底接纳了这位“筠妈妈”,他以深厚的手足之情,给予妹妹无微不至的疼爱,尽显兄长担当。 如今,王海平虽未痊愈,却已能生活自理,家庭平静而充满力量。 王诗槐曾感慨,一生最幸运的事,莫过于在最难的路上,有个人愿意陪着自己走下去。他的故事,是对责任最朴素也最深刻的诠释。 主要信源:原文登载于澎湃新闻 2023年6月25日 关于“第一代琼瑶男主,照顾智障儿子十余年,二婚娶初恋苦尽甘来”的报道

![郑州妻儿3人遇害案,最先到现场的,是男子的母亲和岳父母。[哭哭]只见地面被打扫干](http://image.uczzd.cn/15099444483769248322.jpg?id=0)