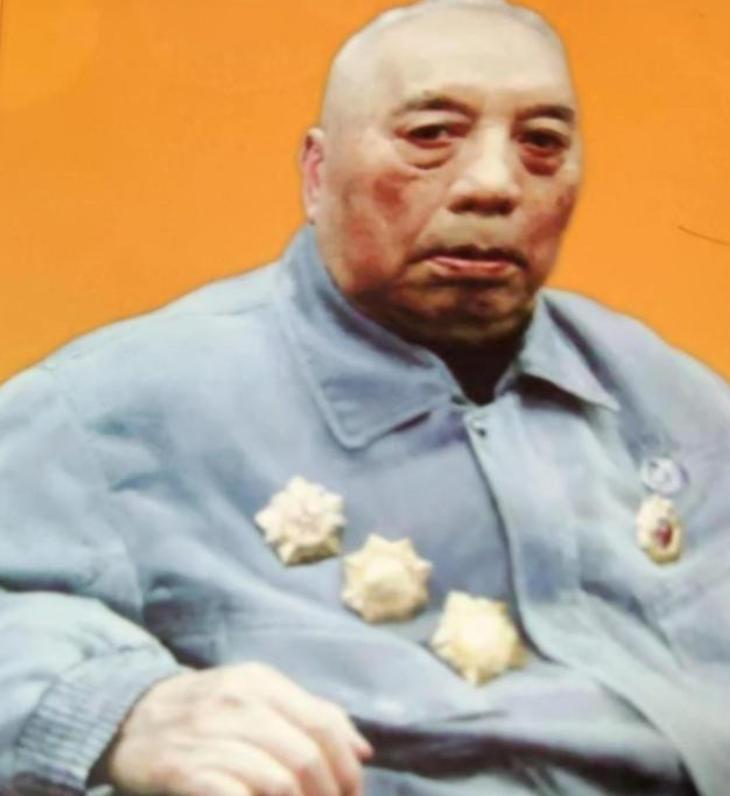

1976年初冬,兰州军区副司令乘坐绿皮火车,前往郑州出差。过了送餐时间,副司令拿出几颗炒花生米,放在嘴里细细咀嚼充饥。突然,火车颠簸了一下,1颗花生米掉在了地上,副司令捡起来接着吃。 提及张藩将军,众人的第一印象往往是那颗遗落在火车上的花生米。这看似平常的物件,却仿佛成了将军独特印记,勾起人们无尽遐思。 然而,若仅着眼于将军的节俭之举,便着实是小觑了这位将军。如此片面之见,实难洞察将军之全貌与胸怀。 这故事的重点,从来不是他弯腰去捡,而是他为什么会坐上那趟摇摇晃晃的绿皮火车。 那次颠簸的旅途,是为了调研边防后勤。所以,要真正读懂这位将军,得打开他那个磨破了的蓝布口袋,看看里面都装过些什么硬核的“国家建设工具”。 时间拨回1955年,一位中将,没拿威风的公文包,怀里揣着一个旧布袋就出了门。那袋子里装的可不是私人物品,是共和国刚起步的空防机密——一沓沓机场建设图纸。 那时候空军刚成立,家底薄,很多机场选址不科学。他身为华东军区空军副司令员,就背着这个口袋跑遍了苏皖浙。白天用脚丈量土地,晚上就在老乡家的油灯下铺开图纸。 有一次在安徽山里,他迷了路,饿了就从袋里掏出个凉透了的馒头啃。也正是在这样的奔波里,他硬是啃出了三个绝佳的机场选址。 后来,时光悄然流转,这些原本平凡之地,摇身一变,化作守护华东苍穹的坚实堡垒,宛如忠诚卫士,构筑起牢不可破的空中防线,成为坚不可摧的枢纽。 他个人咽下的冷馒头,换来了国家热腾腾的国防安全。这袋子里的,哪里是纸,分明是国家的基石。 这个袋子,一辈子都跟“吃”脱不开关系。哪怕是在特殊时期被下放到江苏农场,他也没闲着。他特意托人自老家浏阳捎来耐旱种子,那些种子静静安放在一个布袋之中,似藏着故乡的生机与希望。 别人唉声叹气,他却一头扎进地里研究土壤,硬是让贫瘠的土地增产了两成。 再往前倒,抗战时它的前身是个粗布干粮袋。1937年秋,战火纷飞。一颗子弹呼啸而至,精准地击穿了袋子,那是战士们省下来,用以挽救他生命的炒黄豆。 瞬间,金黄的豆子洒落一地,令人痛心不已。后来他靠着老乡给的半块玉米饼活下来,也是用这袋子小心包着,分了三天才吃完。 故而,1976年初冬,火车上的那颗花生米,便更易领会其背后意涵。 它承载着难以言说的故事,在时光里静静诉说着往昔,令人深思。他那么宝贝粮食,更因为他那趟出差,就是去解决边防战士的吃饭问题。 最终,他协调开辟了3条新的补给线,让冰天雪地里的战士们,在站台高呼“首长万岁”时,吃上了热乎饭。 从一粒种子到一条生命线,这袋子装满了他“让大家吃饱饭”的初心。 到了晚年,这个袋子的用途又变了。在南京的家里,年轻军官来拜访,他从不拿功勋章炫耀,而是慢悠悠地从布袋里掏出他的“宝贝”——泛黄的粮票、记着旧账的本子,还有一本写满批注的《农业全书》。 这些可不是普通的旧物件,每一件都是一个故事,一套工作方法。他就用这些‘活教材’,给后辈讲当年的仗是怎么打的,地是怎么种的,部队是怎么管的。 他亲手编写的教材,培养了一批又一批的军事人才。这个跟随他一生的袋子,最后装下的是军队和国家的未来。 如今,这只蓝布口袋静静地躺在革命纪念馆里。它边角的磨损和补丁,讲的绝不仅仅是一个节俭的故事。它的真正价值,在于它曾经装过的图纸变成了机场,种子变成了粮食,经验变成了国家栋梁。 张藩将军辞世后,其精神遗泽犹存。他所留下的,乃是一种“实干主义”。此精神如巍峨高山,为后来者指引前行的方向,激励着众人脚踏实地、笃行不怠。 节俭本身不是目的,把省下的每一分力气、每一粒粮食,都用在为国为民的刀刃上,这才是目的。这,才是那个蓝布口袋,留给我们最沉甸甸的东西。 主要信源:(大西北网官方——忆张藩将军:一粒刻骨铭心的花生米(一个医生眼中的将军之十六))

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)