我在上海、杭州两个城市,体验过地平线两个不同版本的城区辅助驾驶(Demo版本和单J6P芯片量产版本)。HSD一段式端到端的城区辅助驾驶,从安全、舒适、效率等几个体验维度看,两个版本有相似的特性,

1. 安全底线高,在无保护转弯、无灯路口通行、突然切入等等场景,可以通过防御性驾驶规避风险、或通过模型本身能力应对突发情况,没有出现心惊肉跳、手忙脚乱的安全接管,

2. 舒适度高,基于横纵一体的控制,HSD开的很丝滑,没有抽风一样的顿刹或者左右抽动方向。且一段式端到端时延短,在无保护左转场景,即便在比较近的距离上跟车流博弈,起步、刹停动作很果断、柔和,

3. 以安全+舒适为第一优先级,不盲目追求效率。这是我非常认同的,在当前阶段,跟人比驾驶效率还是操之过急了。能把用户不赶时间的场景体验做好,就非常棒了。

4. 具备语言理解能力。杭州有超级超级多的可变车道和待转区,可变车道和待转区的通行信息是通过LED灯牌给出的,需要系统可以看懂文字。这类是大家共识的,语言模态在辅助驾驶中可以产生作用的场景。

单颗J6P的版本中,VLM 模块被地平线的研发同学移到了云端。云端模型在识别能力上没问题,一些场景时延还是略长,临近实线才认出哪条发起变道。但类似杭州对语言识别强要求的城市,有这套能力的体验一定是大于无的,这是给没法硬件堆料的方案提供了一条思路,

在大家的视角里,地平线是平地起惊雷。这家公司其实一直都在“游戏”里,登台时机未到,就“埋头苦干”,不怎么抛头露面。我对这家公司风格的感受,一个是务实、一个是肯花精力、扣体验细节。比如说,在workshop上,地平线的同学很坦诚的说,我们就是一段式端到端+内嵌(或上云端)VLM模块。这是当下把体验,车端算力、带宽放在一起考虑后的解决方案。

再比如说,进入“端到端”时代(不管两段式还是一段式),大多数品牌辅助驾驶打转向灯时机总是跟动作不一致,本质上是因为模型给出行驶轨迹、不提供行驶意图。研发同学是在用代码,猜模型是不是想要变道,要不要打转向灯。像这样的事情,是细节体验,做好不会一鸣惊人,属于“脏活累活”的范畴。地平线可以把这类体验细节扣好,足够说明整个研发团队,追求尽善尽美的风格。

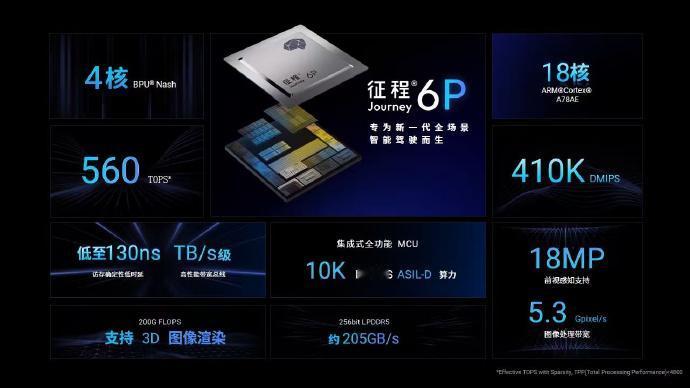

HSD媒体体验之后,更多的人在讨论辅助驾驶自研的必要性。如果自研在体验和效率上没有展现出优势,我对车企坚持要做自研的原因分析就只有一个,车企希望向AI科技公司转型,要做芯片、基座模型等等,辅助驾驶是新的宏大叙事中的一个枝干。抛去这个原因,把“灵魂”交给地平线,对用户不失为一个好的选择。地平线大算力智驾芯片征程6P量产上车地平线HSD量产上车爆款车背后的智驾大脑

铁马冰河

改头换面,这特么,这头改的,谁特