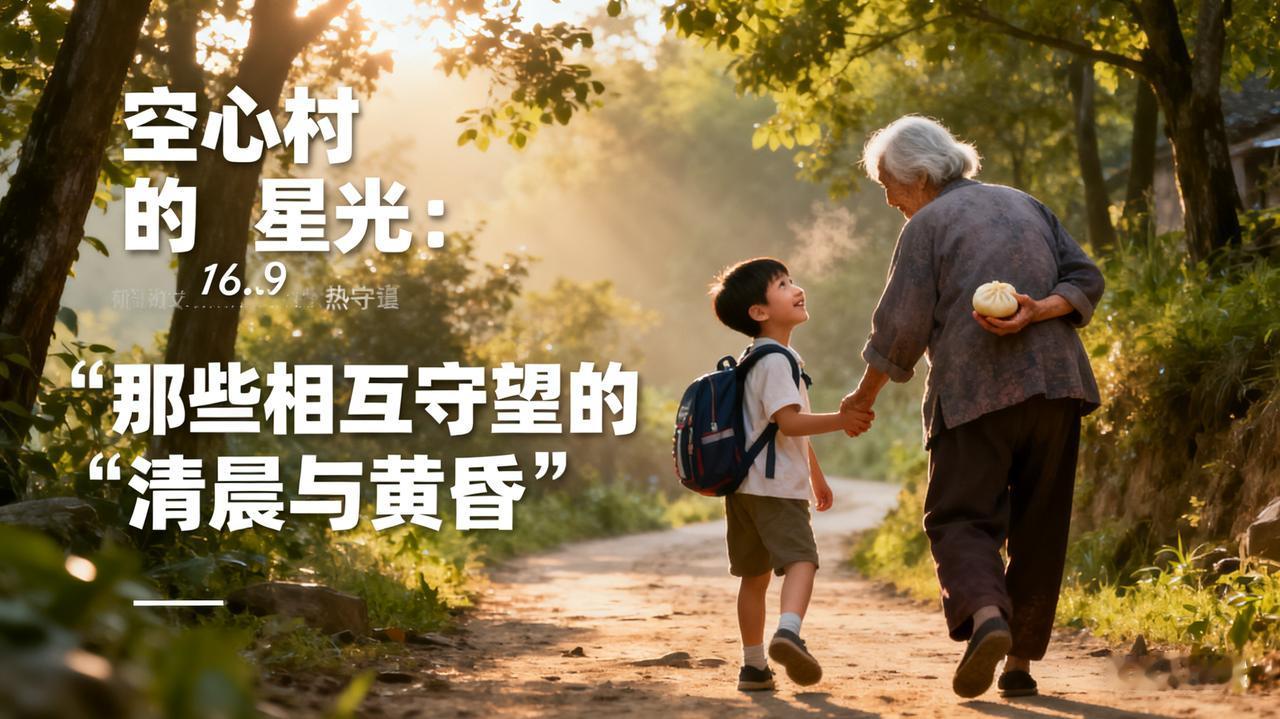

空心村的星光:那些相互守望的清晨与黄昏 清晨五点半的大别山深处,露水滴答打湿石板路,七十岁的陈大爷佝偻着身子走在山路上,肩上挎着孙子的书包,手里攥着热馒头。这四里山路,他已往返三年,孩子父母在深圳工厂,只在视频里见过孩子长高的模样。这样的画面,在全国无数“空心村”里每日重复——当青壮年飞向城市,乡村只剩老人与孩子相互依靠。 山北村的小学曾挤满小脑袋,墙上的奖状从一年级排到六年级。如今操场里,只剩七个孩子,陪着他们的是还有两年退休的张老师。他刚教完一年级拼音,转身就要给四年级讲数学,黑板上的粉笔字写了又擦,填不满曾经坐满二十多人的教室。孩子们的作业本上,错题旁很少有家长签名,爷爷奶奶大多不识字,只能看着孩子把“3”写成“ε”、“b”写成“d”。夜里孩子趴在煤油灯下哭,老人就坐在旁边抹眼泪,课外书是稀罕物,兴趣班更是电视里的名词。 老人们的日子同样紧绷。李家坳村的李奶奶七十岁了,白天要给九十二岁瘫痪在床的母亲擦身喂饭,夜里还要打着手电去菜园摘菜。上个月她发了三天高烧,却硬撑着没去医院——她走了,老娘就没人管了。村医的药箱里最多的是感冒药和止痛药,血压计指针早不准了,遇到复杂病症只能劝去镇上,可老人们多半摇头,摸出枕头下的过期药片就着温水咽下去。他们不是不怕病,只是舍不得花孩子寄回来的钱,那些钱要留着给孙子交学费。 数据里藏着更沉重的现实。西邑乡16岁以下留守儿童有770人,占未成年人总数的8.4%,其中超七成由祖辈照料。这些孩子里,约60%学习困难,20%成绩不及格,40%面临焦虑、抑郁等心理问题;32%的留守中学生有抑郁倾向,校园欺凌风险也高于非留守儿童,智能手机普及后,网络沉迷又成了新困扰。真龙地村小学只剩4名学生,六一儿童节时村两委送去的文具和零食,承载的不仅是物质关怀,更是“你们没有被遗忘”的信号。 但乡村从未彻底沉寂。赵家村的老人们凑出“互助养老食堂”,十个老人轮流做饭,今天蒸红薯,明天煮玉米糊,村口老屋每天飘着饭菜香。赵大爷搬来自家柴火,还从镇上赊了十只碗:“就想每天吃上热乎饭,谁病了其他人能搭把手”。湖北东宝的“彩虹筑梦”爱心妈妈团队坚持了六年,教师、社工、退休职工们每周上门陪伴,记得每个孩子的生日和喜好,带他们去非遗馆、规划馆,用陪伴融化孩子心中的坚冰。村里的留守儿童托管中心里,退休教师教孩子们背“床前明月光”,有孩子问“明月光是不是像妈妈的头发”,让在场的人都红了眼。 傍晚时分,陈大爷牵着孙子的手往回走,远远能看见互助食堂的灯光,听见托管中心的笑声。他把书包挂在墙上,转身给母亲倒热水,孙子趴在桌边写作业,错题虽多,却比以前认真不少。这片曾长满荒草的土地上,老人们守着孩子,志愿者们传递温暖,偶尔还有像王明这样返乡创业的年轻人,试图打破“年轻人外出—产业荒芜”的循环。 留守不是标签,而是需要全社会接力面对的课题。那些清晨山路上的身影、食堂里的炊烟、作业本上的批注,还有爱心妈妈们渐行渐远的脚步,都是黑暗里的星光。只要这些微光还在,乡村就永远不会真正“空心”,那些相互守望的温暖,终会汇聚成照亮未来的光。