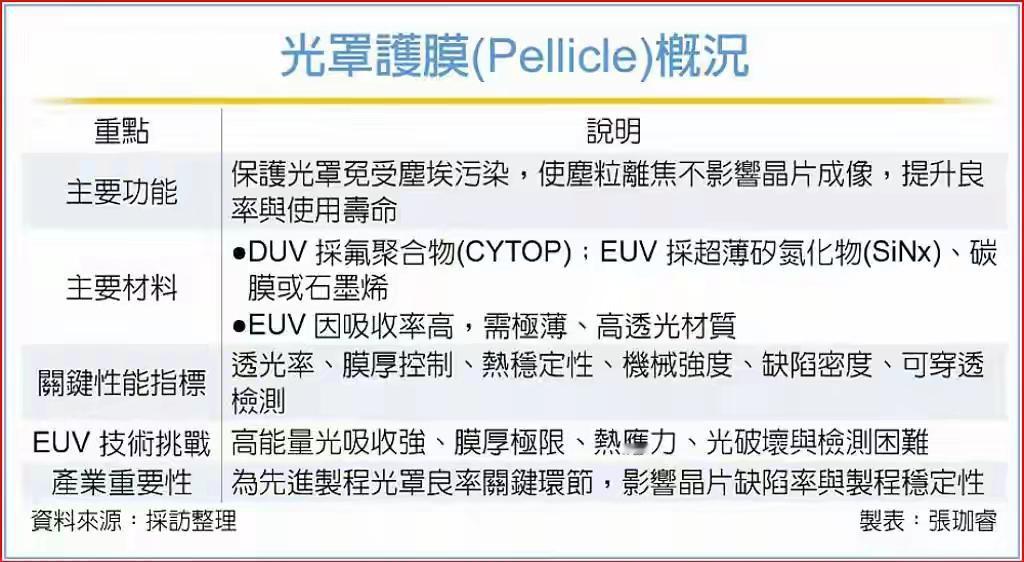

台积电前副总裁黄汉森在采访中表示:任何技术领域,只要每当中国团队进入时,其他企业都没得玩了,要么选择退出,要么发展其他业务。 表面看,中国团队的竞争力常被误解为“低价策略”,但真正的内核远非如此,中国科技产业已构建起独一无二的“全产业链响应体系”。 以光伏产业为例,中国企业在十年间不仅将太阳能板成本降低近90%,更形成了从硅料、硅片到电池片、组件的完整创新生态。 当欧美企业还在为某个单点技术攻关时,中国团队已经在整个产业链的每个环节进行微创新,这些改进累积起来,形成了难以逾越的系统性优势。 在通信设备领域,华为的5G专利占比已超过20%,这背后是中国研发团队在 Massive MIMO、极化码等基础技术上的持续投入。 更关键的是,中国团队展现出将实验室技术快速工程化的超凡能力,在别人还在讨论技术标准时,中国企业的解决方案已经在实际场景中迭代升级。 中国技术团队的独特之处在于他们重新定义了“创新”的节奏,传统研发遵循“实验室-小试-中试-产业化”的线性路径,而中国团队采用的是“研发-市场-反馈-迭代”的快速循环模式。 大疆创新就是个典型例子,当全球无人机企业还在专注军工或专业级市场时,大疆通过快速迭代将专业级技术下放到消费级产品,彻底重塑了行业生态。 这种“在奔跑中调整姿态”的能力,让习惯了传统研发节奏的竞争对手措手不及。 中国每年超过500万的STEM专业毕业生,为科技产业提供了源源不断的优质人才,这些年轻工程师不仅具备扎实的理论基础,更在极度竞争的环境中磨练出惊人的问题解决能力。 他们习惯于在高度复杂、多变的需求中寻找最优解,这种能力在快速变化的技术领域成为决定性优势。 中国技术团队的崛起,正在引发全球技术治理体系的深层思考,当技术迭代速度超过标准制定周期,当生态系统的重要性超越单点技术突破,传统的创新保护机制如何适应这种变化? 未来的技术竞争,很可能不再是单一技术或产品的竞争,而是创新体系与产业生态的竞争,黄汉森的观察,实际上指向了一个更深层的趋势,技术发展范式的转变。 在这个新范式下,开放创新、快速迭代、产业链协同成为关键,而中国团队恰好掌握了这些新规则的密码。 黄汉森的观察引发了我的深层思考:中国技术团队的崛起,本质上是一场全球创新格局的“创造性破坏”,这种破坏不是终点,而是新平衡的起点。 中国团队的强大,某种程度上源于对“创新民主化”的深刻理解,他们将原本局限于实验室的高精尖技术,通过工程创新转化为普惠产品,这种“技术下沉”能力实际上扩大了整个行业的基础市场。 正如智能手机的普及没有消灭专业设备,反而创造了全新的应用生态一样,中国团队的入场虽然在短期内对现有玩家造成冲击,但长期看往往做大了行业蛋糕。 值得关注的是,这种发展模式正面临新的考验,当技术普及到一定阶段,原始创新的重要性将再次凸显,中国团队需要从“应用型创新”向“基础型创新”跃迁,这需要更宽松的试错环境、更包容的失败文化、更深入的国际合作。 全球产业链的回应也颇为理性,不是简单的退出或对抗,而是寻找差异化定位。 荷兰的ASML没有因为中国在芯片制造领域的追赶而放弃,反而在更尖端的EUV领域巩固了优势,这表明,健康的科技生态应该是多元而互补的。 未来最有趣的现象,可能是中国团队开始遭遇“创新者的窘境”,当过去的成功经验成为路径依赖,如何保持突破自我的勇气?这不仅是华为、比亚迪等企业需要思考的,也是整个中国科技产业面临的共同课题。 真正的技术进步从来不是零和游戏,中国团队的崛起迫使全球重新思考创新的本质,或许,下一轮突破就诞生在这种不同创新文化的碰撞与融合中。