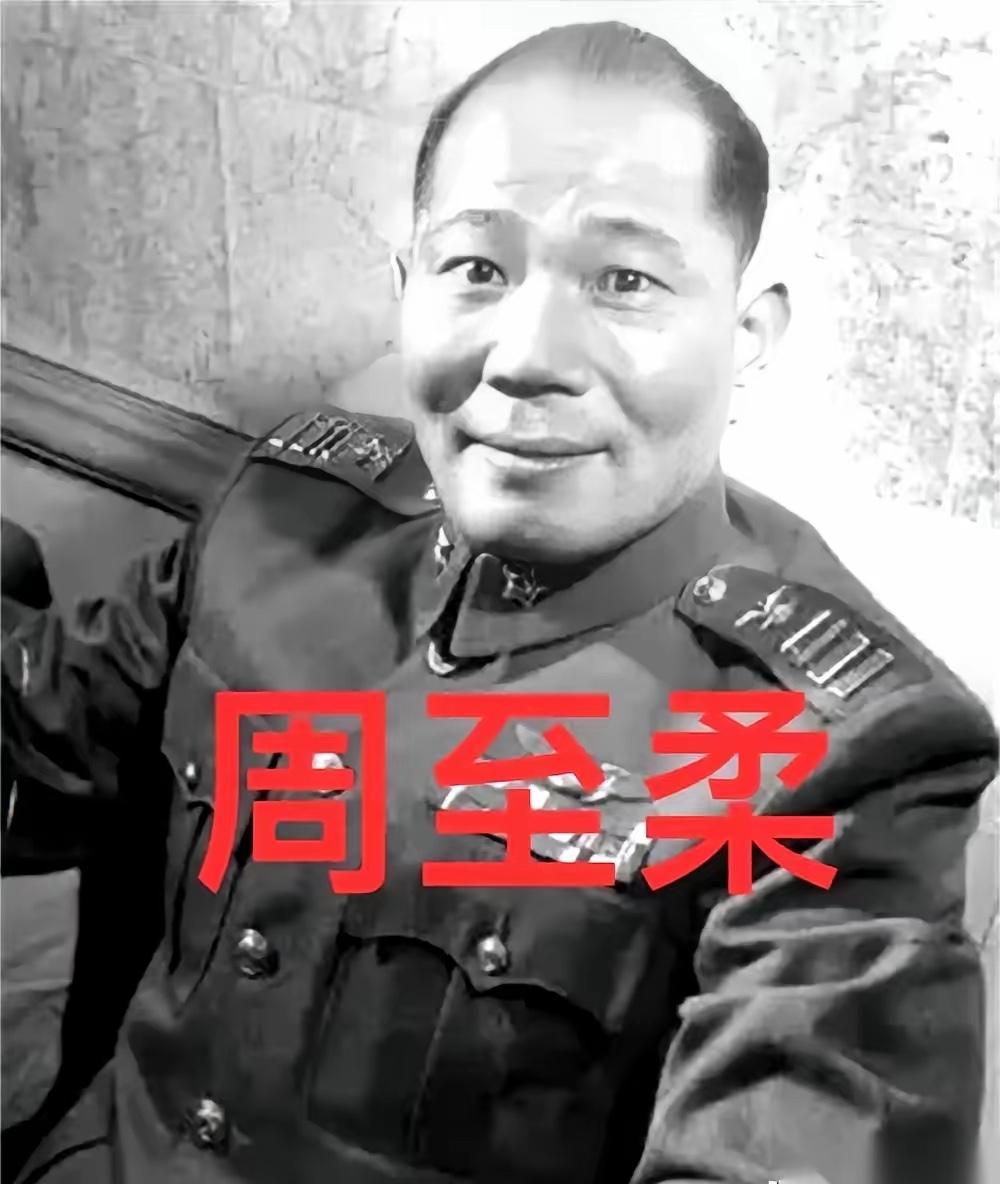

1955年定军衔那年,李迎希气得摔了杯子,他打了一辈子仗,济南战役立下大功,粟裕都在电报里写“谭王李兵团”,结果军衔名单一贴出来,他从原来说好的中将变成了少将,一字之差,落了一个档次,他反复琢磨:到底是哪个环节出了问题? 李迎希这人,天生就是打仗的料,他1902年出生在河南商城县的一个穷苦人家,9岁读书,12岁就辍学放牛,命运的轨迹本该和千千万万的农家子弟一样。 但时代的大潮推着他走了另一条路,1928年,他入了党,参加了地方武装暴动,从此枪不离手,马不离鞍。 从红军时期的师参谋长、副师长,到抗战时期在枪炮声中成长,他靠的不是嘴皮子,是实打实的战绩和过人的军事才能。 他这人有个特点,打起仗来不要命,但也认死理,性格耿直得像根钢筋,在红军时期,他就因为所谓的“第三党”问题被审查过,关了三个月才放出来。 这事虽然查清了,但档案里却留下了“性格强硬”的评语,像个不起眼的影子,悄悄跟了他很多年,真正让他声名大噪的,还是解放战争时期的济南战役。 当时,华东野战军组建山东兵团,负责攻打济南,可兵团参谋长的位置却空着,这可是个烫手的山芋,谁来接?在关键时刻,粟裕大将力排众议,直接点了李迎希的名。 粟裕看中的,正是他那股子敢打敢拼、懂技术、能担责的劲儿,李迎希也不含糊,接手后干的第一件事就让所有人大吃一惊——在前线修铁路。 他在敌占区带着工兵连夜铺设轨道,把补给线硬生生修到了离前线不到五公里的地方,战役打了八天八夜,两千多吨的军需物资就靠着这条“玩命”修出来的铁路源源不断地送上去。 战后,粟裕在给中央军委的电报中,特意提到了“谭王李兵团”的巨大作用,“谭”是谭震林,“王”是王建安,而“李”,就是李迎希。 能被总指挥在战报里点名,这在当时几乎就意味着军衔评定时,中将是跑不了的,李迎希自己心里也有数,老战友们也都这么看。 可谁也没想到,问题出在了一个“代”字上,当初任命他为山东兵团参谋长时,因为战事紧急,文件上写的是“代理参谋长”。 虽然粟裕后来专门写信说明他是正职,但这封信没能扭转档案里的那个“代”字,1955年,军衔评定工作严格到了近乎苛刻的地步。 评委们翻阅堆积如山的档案,看的不仅是战功,更是白纸黑字的职务任命,那个小小的“代”字,就像一道无法逾越的坎,横在了李迎希的中将之路前。 再加上档案里那句“性格强硬”的评语,最终,评审委员会按照“代理职务降一级”的原则,将他定为了少将。 消息传来,李迎希的失望可想而知,他给粟裕写信,把当年的电报都附上,想讨个说法,粟裕的回信很短,承认他是正职,但军衔评定已经结束,木已成舟,无法更改。 这封信,李迎希一直珍藏着,直到去世,它像一个无声的见证,诉说着那段历史中的遗憾与无奈,这件事在当时引起了不少议论。 有网友说:“这太憋屈了!战功赫赫,就因为一个‘代’字改了命运?” 还有人感叹:“粟裕大将亲自作证都没用,可见有时候,程序比人情还硬!” 确实,这件事让我们看到了历史的另一面,军功章背后,不全是鲜花和掌声,还有档案室里冰冷的文字和复杂的规则博弈。 李迎希的遭遇,也让许多人看到了性格对命运的影响,一个“直肠子”在复杂的环境里,确实容易吃亏。 然而,李迎希毕竟是李迎希。短暂的失落过后,他把那股子气憋回了心里,军衔是面子,待遇是里子。 1956年,国家调整行政级别,他被定为6级,享受中将待遇,他嘴上说着“里子到位就行”,但熟悉他的人都知道,那颗星,始终是他心里的一个结。 后来离休时,他把自己的少将礼服捐给了军事博物馆,只留下了一句话:“这衣服就是个符号,真正的军衔在脚下走过的路。” 这句话,比任何肩章都更有分量,他把后半生的精力都投入到了国家的工程建设中,那些他主持修建的铁路和隧道,至今还在为国家的发展贡献着力量。 他用实际行动证明,一个军人的价值,从来不只由肩上的星星来定义,功劳不会消失,只是换了一种方式存在。 当呼啸的高铁从他当年修建的路基上飞驰而过,当新一代的士兵在他参与建设的营房里站岗,这或许就是对他一生最好的诠释。 历史充满了巧合与无奈,一个字的差错,或许就改变了一个人的轨迹,但真正的强者,却能超越这些遗憾,用一生的作为,为自己赢得比任何头衔都更闪耀的荣誉。 信源:李迎希少将——信阳市人民政府2016-07-01